フォトカプラを使って商用電源の周波数を捉えるプローブを作製する:電力ブラックアウトを予測する(2)(3/3 ページ)

ACプローブの作例

図6は、商用電源の波形を捉えてPCなどのマイク端子に伝えるACプローブの作例になります。

フォトカプラの中のフォトトランジスタは、連載「今岡通博の俺流!組み込み用語解説」の第4回記事で取り上げたオープンコレクターです。プルアップ抵抗がないと信号は取り出せません。

ただし、PCやスマートフォンのマイク端子はECM(エレクトロニックコンデンサーマイク)に対応しています。ECMは、マイク側にアンプが内蔵されており、数Vの電源を供給する必要があるものの、それがちょうどいい具合にプルアップ代わりになってくれるわけです。すなわち、図4の回路図にある抵抗R2は必要ないのです。

図6左側に見える電気プラグから出ているUTPケーブルを使って、PCのマイク端子に挿入できるプラグと接続します。本来ならマイク端子のプラグは、いわゆる「4極ミニプラグ」なるものを買ってきて、しかるべき端子にフォトカプラの出力をはんだ付けするのですが、今回は「3.5mmステレオミニプラグ 4極ターミナル 変換コネクター オス端子台」なるものを使っています。UTPケーブルのポジティブ側(フォトトランジスタのコレクター)は、このマイク端子台の一番左側の端子と接続し、ネガティブ側(フォトトランジスタのエミッター)は左から3番目の端子に接続します。これは、筆者が持っている4極ターミナル変換端子台の場合であって、もしうまくいかないのであれば、4極プラグのピンアサインと端子台の接続具合を確かめてください。

PCで商用電源の波形を見る

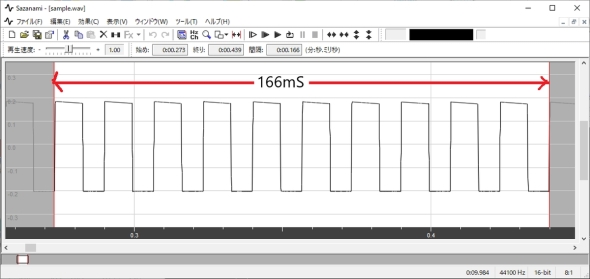

図7は、商用電源にACプローブの電気プラグを挿入し、マイク端子から出力される音声データをWAV形式で保存しておき、その波形をWindowsで動作するソフトを使って表示させたところです。

図7では、非圧縮のWAV形式の音声データに対応するサウンドエディターで表示しています。筆者が在住している四国の商用電源の周波数は60Hzであり、そのうち10パルス分の時間は166msになりますが、図7に示したACプローブから得た音声データも166msになっています。つまり、ACプローブを介して商用電源から60Hzの信号をPCに取り込めているというわけですね。

おわりに

今回はACプローブを製作し、PCでその波形を確認するところまでやってみました。次回は、マイコン(Arduino)を用いて商用電源の周波数を計測する方法を試してみたいと思います。お楽しみに。

本記事で作成するACプローブはあくまでも簡易化した実験目的で行っています。この実験回路を実際に商用電源にそのままつなげる場合、安全性に問題が出る可能性があります。(MONOist編集部)

関連記事

- ≫連載「電力ブラックアウトを予測する」バックナンバー

- ≫連載「今岡通博の俺流!組み込み用語解説」バックナンバー

- ≫連載「注目デバイスで組み込み開発をアップグレード」バックナンバー

商用電源の周波数の変化から「ブラックアウト」を予測できるか

商用電源の周波数の変化から「ブラックアウト」を予測できるか

商用の系統電力において発送電システムが崩壊し停電を引き起こす「ブラックアウト」。本連載では、製作費数円程度の自作プローブを使ってブラックアウトを予測するシステムの構築を試みる。第1回は、ブラックアウトと関わりの深い、商用電源の周波数変化がなぜ起こるのかを解説する。 ロシア製ガイガーミューラー管の実力はいかに

ロシア製ガイガーミューラー管の実力はいかに

注目デバイスの活用で組み込み開発の幅を広げることが狙いの本連載。前回から自作ガイガーカウンターのつぶやきbot「imaocande」をよみがえらせる取り組みをスタートさせたが、今回は新たに作製する「imaocande2」に使用する予定の新たに入手したガイガーミュラー管の特性と動作原理について深掘りする。 LANケーブルから直接パケットを取得するワイヤタッピングプローブ

LANケーブルから直接パケットを取得するワイヤタッピングプローブ

筆者の今岡通博氏がハッカーの祭典「Black Hat」に投稿した、ハードウェアの改変を中心にしたハッキングの事例を紹介する本連載。第1回は、LANケーブルからのスニッフィング(パケット取得)を可能とする「LANケーブルから直接パケットを取得するワイヤタッピングプローブ」だ。 BadUSBを赤外線リモコンで遠隔操作する「IR-BadUSB」

BadUSBを赤外線リモコンで遠隔操作する「IR-BadUSB」

筆者の今岡通博氏がハッカーの祭典「Black Hat」に投稿した、ハードウェアの改変を中心にしたハッキングの事例を紹介する本連載。第2回は、赤外線リモコンを使ってBadUSBを遠隔操作する「IR-BadUSB」だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断

コーナーリンク