フォトカプラを使って商用電源の周波数を捉えるプローブを作製する:電力ブラックアウトを予測する(2)(1/3 ページ)

商用の系統電力において発送電システムが崩壊し停電を引き起こす「ブラックアウト」。本連載では、製作費数円程度(電気プラグを除く)の自作プローブを使ってブラックアウトを予測するシステムの構築を試みる。第2回は、フォトカプラを使って商用電源の周波数を捉えるプローブを作製する。

本記事で作成するACプローブはあくまでも簡易化した実験目的で行っています。この実験回路を実際に商用電源にそのままつなげる場合、安全性に問題が出る可能性があります。(MONOist編集部)

はじめに

連載第1回では、電力ブラックアウトが起こるあらましをお話ししました。今回からは、実際に商用電源の周波数を計測する手だてについて、具体的な方策を検討していきます。【追記あり】

前回言い忘れていたことですが、計測するのがなぜAC電源の電圧ではなく周波数なのかという議論が欠けていましたので、そのことについて補足しておきましょう。もし皆さんが、家庭内でAC電源の電圧を測定したとします。しかし、その電圧は配電盤の内側の話であり、家庭内で使用されているさまざまな電力負荷に左右されます。つまり、配電盤内の過負荷でブレーカーが落ちるかもしれないということを予測するのに役立ちますが、電力会社管内の電力の危機かどうなっているのかまでは把握するのは難しいのです。その点、AC電源の周波数は電力会社管内で同一に保つことになっていますので、管内で何らかの電力異常が発生すれば周波数にもその異変の兆候は表れるのです。

ACプローブの製作

まずは、AC100Vの商用電源から電力の周波数を取得するACプローブの製作から始めていきましょう。ここでは、信号の入力対象をPCのマイク端子とします。

ここで製作するACプローブの機能を正確に説明すると、商用電源の周波数の振幅を取得し、PCなどが受け取りやすい電気信号に変換するための装置です。AC100Vの商用電源から直接PCに入力するのは危険なので、減圧とアイソレーションを施してからPCに渡します。アイソレーションは連載「今岡通博の俺流!組み込み用語解説」の第1回記事で取り上げましたね。

フォトカプラ

今回製作するACプローブの主役になる部品がフォトカプラです(図1)。

今回は「TLP621-1」というフォトカプラを使います。秋月電子通商などで入手できるとてもポピュラーなフォトカプラの一つです。

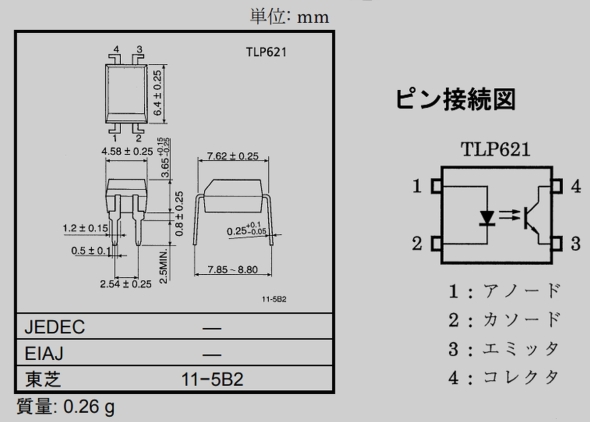

図2はTLP621-1のデータシートから抜粋したものです。

図2の左側に示されているのがこのフォトカプラの形状です。DIPタイプのICなどとピンのピッチが同じなので、ブレッドボードなどの真ん中の溝を挟んで装填(そうてん)することができます。

そして図2の右側が、このフォトカプラの内部の回路図です。1番ピンと2番ピンに発光ダイオードが接続されていて、1番ピンがアノード、そして2番ピンがカソードです。アノードに順方向電位を印加し、カソードをグランド(GND)に落とすと、発光ダイオードは点灯します。4番ピンはフォトトランジスタのコレクター、3番ピンにはエミッターが接続されています。

フォトトランジスタは、受光するとコレクターからエミッターに電流が流れる半導体素子です。フォトカプラは、これら2つの素子が外光から遮断された状態で封入されたデバイスです。1番ピンに順方向電位を与え、2番ピンをグランドに落とせば、発光ダイオードが点灯します。するとフォトトランジスタが受光してコレクターの4番ピンからエミッターの3番ピンに電流が流れる仕組みです。

そして、1番ピン/2番ピン側と3番ピン/4番ピン側の間では、光学的に信号を伝達するだけなので、これにより両端の端子間で電気的なアイソレーションを実現できているというわけです。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 急成長中の中国ヒューマノイド大手AgiBotの技術戦略

- 光通信入門事始め――古代の人々ののろしと同じように光で信号を送ってみよう

- イチから全部作ってみよう(29)3つのノート整理法からたどるRDBMSの基礎知識

- AIスパコンやロボット活用で「稼げる農業」へ、農研機構と東京工科大が連携協定

- 宇宙用途向け耐放射線FPGAが欧州の宇宙用部品規格の認定を取得

- OKIエンジが北関東校正センターを設立「計測器校正は第三者校正が主流に」

- デジタルツイン向けマルチLiDAR異常検知技術を開発

- IIJの法人モバイル契約数が350万回線に、マルチプロファイルSIM2.0の特許も取得

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【前編】

- IoTゲートウェイの課題はデータの欠損と変換、IIJ子会社が新コンセプトで解決へ

コーナーリンク

図1 「TLP621-1」の外観 出所:

図1 「TLP621-1」の外観 出所: