微生物の生存性を管理し土壌中からの温室効果ガス排出量を削減する基盤技術を確立:脱炭素(2/2 ページ)

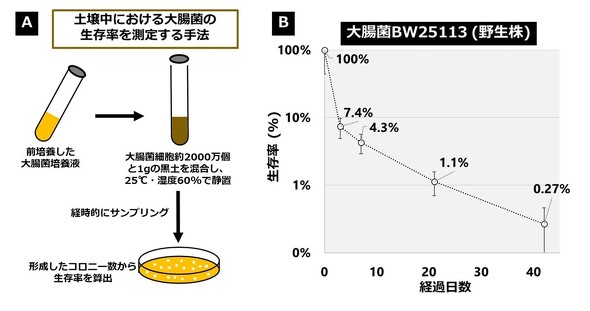

土壌中での長期生存性を評価するための測定手法を確立

土壌中の生存細胞数を測定する一般的な方法は、特定のDNA断片を効率的に増幅するポリメラーゼ連鎖反応(PCR)法で、これを用いてゲノムDNAの量を定量化するケースが多い。しかし、この方法では生きている細胞と死んでいる細胞を区別できない。

そのため今回の共同研究ではまず、培養した大腸菌を用いて土壌中での長期生存性を評価するために測定手法の確立を行った。新たな測定手法では、野生株の大腸菌の細胞約2000万個を1gの土と混合し、温度を25℃で、湿度を60%に保つ恒温恒湿機に設置し、42日の間に経時的にこの土壌を採取する。続いて、土壌中で生き残った大腸菌を採取し寒天培地プレート(寒天で固めた培地)に設置して、この培地上に現れるコロニー(単一の細胞から増殖して形成された微生物の集まり)の数から生存率を算出。この手法を使用した結果、大腸菌の野生株の場合は、0日目の生存率を100%とすると、3日目は7.4%、7日目は4.3%、21日目は1.1%、42日目は0.27%となることが分かった。

転写因子遺伝子に着目

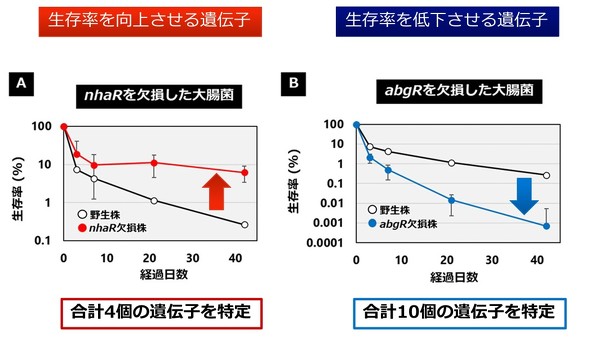

次に、確立した新たな測定手法を活用し、大腸菌における土壌中の生存性に関わる遺伝子の特定を試みた。この特定において、大腸菌が有する約300個の転写因子の遺伝子に着目した。ゲノム上にある遺伝子の発現はこれらの転写因子によって調節される。そのため、転写因子の遺伝子を分析すればゲノム上にある全ての遺伝子(大腸菌の場合約4400個)を解析することなく長期生存性に貢献する遺伝子を特定できると考えた。

具体的には、転写因子は特定の遺伝子が「オン」あるいは「オフ」になるかを決定し、環境に応じて各遺伝子の働きを調整する。役割に応じて複数の遺伝子を制御するネットワークも形成している。そのため、土壌中の長期生存のために微生物が感知するシグナル因子の解明や、長期生存するための遺伝子機能を網羅的に明らかにするためにも転写因子遺伝子の分析は有効な手段だとNTTと明治大学の研究グループは考えた。今村氏は「転写因子はいわゆるセントラルドグマで、DNA→RNA→タンパク質になるという一連の流れの中において、DNAからRNAへの転写を調節するタンパク質だ」とコメントした。

各転写因子と土壌中の生存性の関係は、さまざまな転写因子の遺伝子が欠損している大腸菌を用いて調査した。さまざまな転写因子の遺伝子が欠損している大腸菌と野生株の大腸菌の生存性を比較することにより、特定の転写因子の遺伝子が欠損した大腸菌で生存性が向上すればその転写因子の遺伝子は生存性に対してマイナスに、逆に生存性が低下すればプラスに機能していると判断できる。

今回の研究では、大腸菌の野生株と欠損した転写因子の遺伝子がそれぞれ異なる294個の大腸菌を比べた。その結果、特定の転写因子遺伝子を欠損させることで生存性が向上した大腸菌は4株で、低下した大腸菌は10株となり、生存性に影響を与える転写因子の遺伝子を14個発見した。このうちRpoS遺伝子については、以前の研究において、土壌中の長期生存性に影響を与える転写制御因子として唯一同定されていた。

つまり、その他の13個の遺伝子については、土壌中での長期生存性に関与することが初めて明らかになった。

13個の転写因子遺伝子とは?

両者は大腸菌に関する先行研究を基に、今回の研究で特定した転写因子遺伝子の微生物における機能もまとめた。欠損させることで生産性が向上した転写因子の遺伝子は、CRP、NhaR、Cbl、CadCで、CPRは炭素源代謝に、NhaRは浸透圧ストレスに関わる。欠損させることで生産性が低下した転写因子の遺伝子は、Dps、RpoS、Lrp、RpoN、MIc、OmpR、AbgR、Dinj、IhfA、YgbIだ。DpsとRpoSは定常期ストレスに、LrpとRpoNは窒素源代謝に、MIcは炭素源代謝に、OmpRは浸透圧ストレスに関係する。

今回の研究で行った解析から、これらの転写因子遺伝子は微生物種間における保存性が高く、微生物にとって普遍的な機能であることも合わせて分かった。

各社の役割に関して

NTTは藻類など、光合成を行う微生物における遺伝子の調節機構を明らかにする知見とその利用法を活用し、研究の立案や大腸菌の遺伝子の機能解析を明らかにした。

明治大学は、大腸菌の転写制御機構および転写制御因子に関する知見を活用し、土壌中における大腸菌の生存性を測定する実験系を確立した。それに基づいて、土壌中の大腸菌の生存性試験を実施し、土壌中の微生物の生存性に関与する新規遺伝子を特定した。

今後の展開

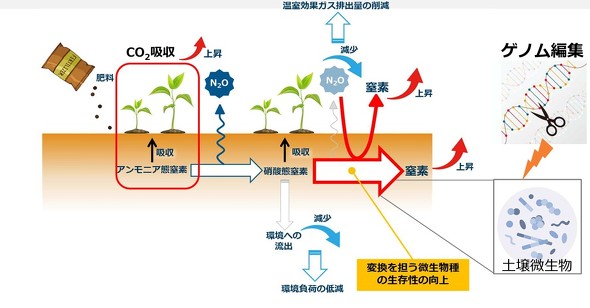

今回の研究で特定した遺伝子は転写因子であるため、これらの転写因子が調節する遺伝子をさらに解析することで、土壌中での長期生存に関わる分子機構をより詳細に解明することができる。

また、転写因子は栄養などの環境シグナルを受けて機能が変化することが知られているため、そのシグナルを特定して利用することで、遺伝子の発現を介した生存性のコントロールが可能になる。これらの課題をモデル生物である大腸菌だけでなく、土壌中の物質循環を担う微生物にも適用することで、温室効果ガスの削減、過剰な窒素源の環境への流出量削減や、化学肥料の使用量減少を通じた環境負荷の低減が期待される。

例えば、硝酸から窒素、N2Oから窒素へ変換する微生物の土壌中の生存性を高めることで、N2O排出量の減少や過剰な窒素源の環境への流出量の減少が実現可能になると考えられる。

土壌中の物質循環は、多様な微生物の機能で成り立っているため、今回の研究成果を用いた基盤技術を適用する際には、土壌中の生物多様性を適切に維持することが重要となる。そのため、土壌中の循環系を評価しながら、研究開発を進めていく。

関連記事

脱炭素とマイクロプラスチックに続く第3の環境課題「窒素廃棄物」の厳しい現状

脱炭素とマイクロプラスチックに続く第3の環境課題「窒素廃棄物」の厳しい現状

本連載では、カーボンニュートラル、マイクロプラスチックに続く環境課題として注目を集めつつある窒素廃棄物放出の管理(窒素管理)とその解決を目指す窒素循環技術の開発について紹介します。今回は、窒素管理の議論が起こりつつある背景についてご説明します。 窒素廃棄物排出を巡る取り組みと軋轢、「窒素管理先進国」オランダの課題とは

窒素廃棄物排出を巡る取り組みと軋轢、「窒素管理先進国」オランダの課題とは

本連載では、カーボンニュートラル、マイクロプラスチックに続く環境課題として注目を集めつつある窒素廃棄物放出の管理(窒素管理)、その解決を目指す窒素循環技術の開発について紹介します。今回は、特に農業分野に絞り、窒素管理を巡る取り組みとそれが原因で生じている軋轢をご紹介します。 日本の窒素管理の現状、1年に下水として流れ込む水の中に48.4万tの窒素

日本の窒素管理の現状、1年に下水として流れ込む水の中に48.4万tの窒素

本連載では、カーボンニュートラル、マイクロプラスチックに続く環境課題として注目を集めつつある窒素廃棄物放出の管理(窒素管理)、その解決を目指す窒素循環技術の開発について紹介します。今回は、水における窒素排出の現状とその課題について採り上げます。 PM2.5や悪臭の原因にも、大気に排出される窒素廃棄物の現状

PM2.5や悪臭の原因にも、大気に排出される窒素廃棄物の現状

カーボンニュートラル、マイクロプラスチックに続く環境課題として注目を集めつつある窒素廃棄物排出の管理(窒素管理)、その解決を目指す窒素循環技術の開発について紹介します。今回は、大気への排出についての国内の現状とその課題について説明します。 排ガスなどに含まれる窒素化合物の除去・回収技術の現在地を知る

排ガスなどに含まれる窒素化合物の除去・回収技術の現在地を知る

カーボンニュートラル、マイクロプラスチックに続く環境課題として注目を集めつつある窒素廃棄物排出の管理(窒素管理)、その解決を目指す窒素循環技術の開発について紹介します。今回から、現在利用されている窒素廃棄物の処理技術をご紹介します。まずは排ガス用技術です。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- 超薄板ガラスがスピーカー振動板で採用

コーナーリンク