美的集団を大躍進させたDX 2012年から続く長期戦略を解剖する:中国メーカーのデジタルプラットフォーム戦略(2)(4/5 ページ)

美的DXの成果(1):財務指標に基づく効果の分析

美的集団によるDXの成果を事業成長の観点から見てみる。2023年度の美的集団の財務指標によると、グループの売り上げが3737億元(約7兆4740億円)で2012年度から264%増加し、経常利益は337億元(約6740億円)で2012年度から453%アップした。もちろん、成長の全てがDXによるものとはいえないが、DXが事業成長の基盤を形作する上で多大な貢献をしたことは間違いないだろう。

2023年、美的集団の営業利益は過去最高益を更新した。過去10年間で家電製品のオンライン販売チャネルの仕組みを整備したことで、全体販売量に占めるオンライン販売量の割合がほぼ50%増加したおかげだった。

同じく、営業利益率も2012年のデジタル変革戦略の開始以来着実に上昇しており、2023年に過去最高値を更新している。美的集団の変革前後の売上総利益率の変化は4%近くあり、これは他の家電メーカーと比べて大きな飛躍といえる。

DXの初期段階では、美的集団の営業利益は中国の大手家電メーカーの1つである珠海格力電器(グリー・エレクトリック)とほぼ同じだったが、2014年から順調に増加し始め、2017年には飛躍的に伸ばした。その後、徐々に格力集団との差が拡大した。また、その営業利益はハイアールスマートホームよりもはるかに高かった。これは、美的集団がDXをより早期にスタートしたことが大きく、その産業配置と組織構造はデジタルエンパワーメントの下で成熟し続け、美的集団の営業利益の成長を押す原動力となっている。

美的DXの成果(2):財務指標以外の要素による効果分析

ここからは財務指標以外で、美的集団の取り組みがどう奏功したかを開設していく。

「技術革新と研究開発投資」

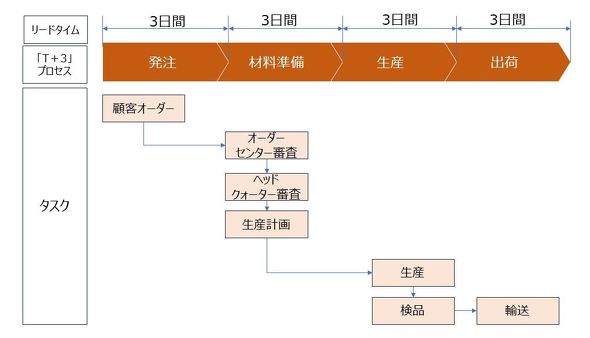

美的集団は過去5年間に総額600億元(約1兆2000億円)近くを研究開発に投資し、数々の技術的進歩を達成した。T+3モデルやC2Mなどの柔軟なカスタマイズ方法を通じて、美的はデータ駆動型の顧客カスタマイズ機能を実現し、市場競争力を向上させることに成功した。「より多く、より速く、より良く、より経済的に」高品質、低コスト、短納期を実現することで、美的のグローバル競争力を向上させた。

「インテリジェントオペレーション」

美的グループはインテリジェントオペレーションを実現し、総額200億元(約4000億円)以上を投資した。美的集団は、専門コースと認定制度を設定することで、多数のデジタル人材を育成し、運営コストを大幅に節約してきた。例えば、過去3年間で16万人以上が学習し、2万人近くが認定資格に合格し、運営コストが1億元(約20億円)以上節約された。

「世界的な影響力」

美的グループのデジタル変革は、競争力を向上させただけでなく、世界規模で大きな影響を与えた。例えば、美的企業はグローバルなESG(環境、社会、ガバナンス)国際基準の策定に積極的に参加し、世界規模でのリーダーシップと影響力を実証していている。

美的集団のDX戦略から見えてくる日本製造業への示唆

ここまで美的集団のDXの取り組みを解説してきたが、ここから国内製造業が得られる知見について、筆者の経験も併せて紹介していこう。

DX戦略をシンプルに言語化し、企業文化とともに業務現場に浸透させること

グローバルですさまじい業績を更新し続ける美的集団のような中国企業では、消費者への迅速な対応が常に求められている。このため、企業内部の意思決定も非常に速いスビードで行わなければならない。

多くの日系企業も、経営層からのDX推進の号令にのっとり、幾つもの施策を企画、展開している。しかし、想定通りの成果が出ないケースも少なくない。こうしたケースでは、業務現場が経営層の意図や指示をうまく捉え切れず、抜本的な業務改革の実施には至らず、改革が「情報のデジタル化」や「業務の自動化」の範囲にとどまってしまう。さらに「根回し」など独特な日系企業の文化により社内の意思決定が遅れ、本来目指すべきゴール、真のDXへの道のりはどんどん遠くなる。筆者もこうした問題の根深さを、幾つかの日系企業のDXプロジェクトを通じてしみじみ実感した。

戦略や方針は丁寧できれいな言葉で表現するのが良いが、それらを業務現場に伝える際にはできるだけ分かりやすさを重視し、言葉を選んだ方が良い。美的集団では「632プロジェクト」「One美的、One体系、One標準」のような、プロジェクトごとに方針をシンプルな標語に落とし込んでいる。社員の印象に残りやすく、これらに基づくコミュニケーションが無意識かつ自発的に行われると期待できる。

これによって定性的に設定されがちなゴールを、できるだけ定量化して表現できるよう社内の各メンバーが意識すれば、目指すべきDXのゴールを明確化しやすくなる。

DXには経営者の強い意思が必要

美的集団の新世代リーダーとして同社 CEOの方洪波氏は高成長を取り戻したい課題に直面していることに気付いた。彼は10の事業部門を訪問し、変革への意思を強く各部門の上級幹部と何度もコミュニケーションを取った。

632プロジェクトの監督を務めたファーウェイのコンサルティング部門は、ファーウェイ自身の実践と他の企業業務変革の経験を組み合わせて、美的集団に632プロジェクトを5年以内に完了すべきだと推奨した。だが方氏は、オンライン販売チャネルの急速な成長を前に、短期での変化を素早く捉えていく上で5年は長すぎると懸念したようだ。

方洪波氏の徹底した評価を経て、美的集団内ではプロセスやマスターデータ、ITシステム構築を2年以内に完了せよ、という厳命が下された。システム構築が間に合わない領域があれば、その領域のオーナーと事業部長が責任を負わなければいけないと命令したようだ。

同程度の厳しさで日本の経営者が社員に向き合うべきかはともかく、ここから言えることもある。あらゆる改革、特にDXの推進に当たっては日系企業の経営者も強い危機感を持って、自らの言葉で現場を納得させていくことが大事だということだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

- サステナビリティ新時代に求められる「ホリスティック」な経営とは?

コーナーリンク