電力スマートメーターによる共同検針が可能なWi-SUNベースの無線標準規格を制定:製造業IoT

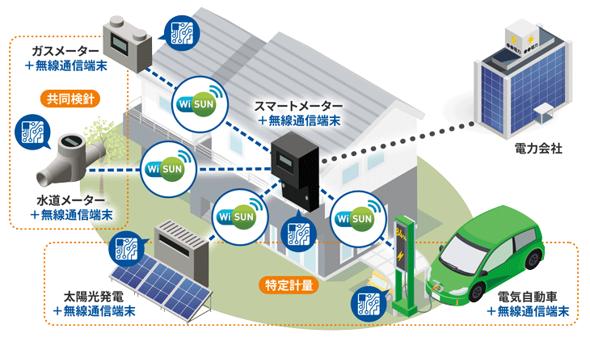

情報通信研究機構らは、IoTルートに対応した無線通信規格「Wi-SUN enhanced HAN」を正式に制定した。電力スマートメーターシステムを用いて、ガスや水道のメーター、特例計量器を共同で検針できるようになる。

情報通信研究機構(NICT)は2024年6月12日、東芝、ルネサス エレクトロニクス、ランディス&ギアジャパン、アイ・エス・ビー、沖電気工業と共同で、「Wi-SUN enhanced HAN」規格をWi-SUNアライアンスで正式に制定したと発表した。

2022年4月開始の特定計量制度により、計量法の検定を受けていないメーターでも一定の基準を満たせば電力の取引などができるようになった。その際に定義された通信ルートが、「IoT(モノのインターネット)ルート」だ。IoTルートでは、各住宅などに設置された電力スマートメーターシステムを経由して、特例計量器やガスメーター、水道メーターの共同検針が可能だ。

IoTルートに対応したWi-SUN enhanced HAN規格の制定により、電力スマートメーターシステムを用いて、ガスや水道のメーター、特例計量器を共同で検針できるようになる。同規格をもとに、情報通信技術委員会(TTC)が制定するホームネットワーク通信インタフェースの標準規格「TTC JJ-300.10」を改定し、2024年5月16日付で発効した。今後、TTC JJ-300.10に準拠した無線端末を導入すれば、共同検針が可能になる。

Wi-SUN enhanced HANは、ガスや水道のメーター、特例計量器を管理する無線端末と、電力スマートメーターをIEEE 802.15.4gの物理層とIEEE 802.15.4のMAC層を用いて接続できる。また、IPv6通信にも対応する。

機器を管理する無線端末が、通信時以外は電力を落とす「Sleeping device」の場合も接続用の通信手段が定義されている。中継デバイス「Relay device」を介した接続機能を備えており、端末が屋外などにあっても接続できる。

NICTらは今後、共同検針の実用化に向け、同規格の適合性や相互接続性を試験するための測定器の開発と検証を進める。

関連記事

乾電池1本で10年駆動も、日本発の無線規格「Wi-SUN」

乾電池1本で10年駆動も、日本発の無線規格「Wi-SUN」

日本発の無線通信規格「Wi-SUN」は東京電力などがスマートメーターに採用するなど、生活に身近な技術となりそうです。このWi-SUNとは、どんなものなのでしょうか。 日本発の無線規格「Wi-SUN」、国際展開への飛躍を阻む4つの問題

日本発の無線規格「Wi-SUN」、国際展開への飛躍を阻む4つの問題

IoTにまつわる標準化規格で数少ない日本発の規格が「Wi-SUN」だ。家庭向けに低消費電力でメッシュネットワークを構築できるWi-SUNの特徴と、国際的なデファクトスタンダード化を阻む問題について解説する。 日本発の無線規格「Wi-SUN」が「外」へ、FAN仕様書が公開

日本発の無線規格「Wi-SUN」が「外」へ、FAN仕様書が公開

無線規格「Wi-SUN」を推進するWi-SUN Allianceが、Wi-SUNを屋外で利用することを目的としたFAN(Field Area Network)の仕様書を公開した。 低消費電力で広範囲をカバー、Wi-SUN Enhanced HAN対応の無線通信モジュール

低消費電力で広範囲をカバー、Wi-SUN Enhanced HAN対応の無線通信モジュール

ロームは、最新の国際無線通信規格「Wi-SUN Enhanced HAN」対応の小型汎用無線通信モジュール「BP35C0-J11」を発表した。リレー通信やスリープ通信により、広範囲のエリアをカバーしつつ、低消費電力で動作するIoTシステムの構築に貢献する。 Wi-SUNとWi-Fiを活用した無線ネットワーク、地域の見守りで実証実験

Wi-SUNとWi-Fiを活用した無線ネットワーク、地域の見守りで実証実験

情報通信研究機構は、免許不要のIoT向け国際無線標準規格「Wi-SUN」とWi-Fiを併用した無線ネットワーク構築技術を開発したこと、また、同技術を用いた地域の見守りや、電子回覧板の実証実験について発表した。 国際無線通信規格Wi-SUN FAN搭載無線機が認証取得

国際無線通信規格Wi-SUN FAN搭載無線機が認証取得

ロームは、京都大学、日新システムズと共同で開発した無線機器が、Wi-SUNアライアンスが制定している新国際無線通信規格「Wi-SUN FAN」の認証を取得したと発表した。 Sigfox、LoRa、Wi-SUNの同時検証が可能なLPWAテストベッド、横須賀市で開始

Sigfox、LoRa、Wi-SUNの同時検証が可能なLPWAテストベッド、横須賀市で開始

さくらインターネットは、情報通信研究機構、横須賀市などと共同で、Sigfox、LoRa、Wi-SUNの3方式の同時検証が可能なLPWAテストベッド構想をまとめた。ハイブリッドLPWAテストベッドを構築し、2018年4月にサービスを開始する。 環境発電向け技術「EnOcean」のLPWA化は何をもたらすのか

環境発電向け技術「EnOcean」のLPWA化は何をもたらすのか

環境発電(エネルギーハーベスティング)の分野で知られる技術「EnOcean」だが、新たな規格の策定によってLPWAネットワークとしても利用可能になっている。今後の展開によっては、環境発電によるIoTをより広範囲に適用できるかもしれない。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断

コーナーリンク