パナソニックHDはなぜ“危機的状況”なのか、楠見氏が語るその理由:製造マネジメント インタビュー

パナソニック ホールディングス グループCEOの楠見雄規氏は報道陣の合同インタビューに応じ、中期経営目標の最終年度となる2024年度の取り組みや、現在のそれぞれの事業の状況について説明した。本稿ではその中で「危機的状況の解釈」についての質疑応答の内容を紹介する。

パナソニック ホールディングス グループCEOの楠見雄規氏は報道陣の合同インタビューに応じ、中期経営目標の最終年度となる2025年3月期(2024年度)の取り組みや、現在のそれぞれの事業の状況について説明した。本稿では「危機的状況の解釈」と「車載事業や環境への取り組み」についての質疑応答の内容を紹介する。

なぜ楠見氏は「危機的状況」と捉えているのか

―― 2024年3月期(2023年度)は純損益だけを見ると過去最高益だったが、2024年5月17日の中期戦略発表の場では“危機的状況”という認識を示した。改革が必要だった数年前に戻ったという感覚か。

楠見氏 以前の津賀体制で改革を断行した時は、事業構造的に劣後となっていたものが数多くあったが、今はそれに比べて構造的に劣後となっていた事業については少なくなってきている。ただ、利益は出ているものの、それが競合に対して優れているかというとそうではないものもある。十分な営業利益が出せていない時に、それを打開するような思い切った手が打てていない事業が数多く残されている。そこに危機感を持たなければならない。

もちろん、市場環境などの問題など避けようがない制限が生まれている場合もあるが、条件がそれほど厳しくなくても結果が出ていない事業もある。その場合はその事業の経営のやり方が悪いということになる。きっちりとした経営ができていれば業界のトップ水準の利益を出せるはずで、そういう認識を徹底して定着させる。事業会社制となったが、実際に事業を動かしているのはその下の事業部で、そのレイヤーが危機感を持って経営を行っていく必要がある。内外でそういう目線を持つことが重要だと考えている。

社内にまん延する「危機感の欠如」を一掃

―― “危機的状況”という認識には驚いた。どういう点でギアチェンジを進めるのか。

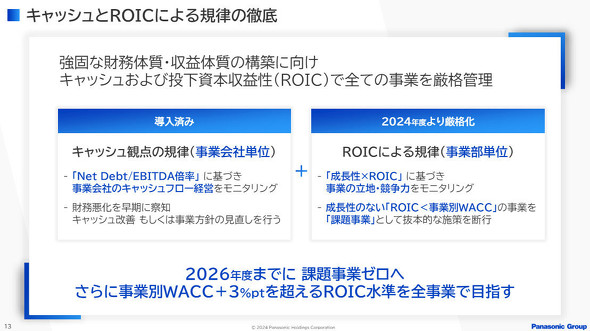

楠見氏 基本的には誰が見てもギアチェンジが必要な事業については既に手を打てており、さまざまな事業で具体的な検討も進んでいる。しかし、現在のパナソニックグループを見渡すと、そういう状況でも合わさると、期待される収益性に近づかない。こうした状況が“危機的状況”だということだ。上場企業として、PBR(株価純資産倍率)が1倍を大きく割れるような状況は危機的だと言わざるを得ない。それぞれの事業1つ1つが現状維持ではなく収益性を高める取り組みを必死で行っていかないと全体が上がってはいかない。そのため、新しい中期計画では、ROIC(投下資本利益率)と事業別WACC(加重平均資本コスト)による管理を徹底することを訴えた。

2024年度はこの経営指標に対し「どう変えていくか」を前半で議論した上で、危機感を醸成しさまざまな取り組みを実行に移していく。危機感にもいろいろな危機感があるが、競合に対して売り上げで勝っていても利益で負けていては、事業を継続していく中で最終的には負けることになる。正しい立ち位置の把握と危機感の醸成が必要になる。

また、各事業共通の課題として、労働生産性があると考えている。これは全てにおいて高めていかなければならない。現在もPX(パナソニックトランスフォーメーション)などの取り組みを推進し、生成AIの活用などにも取り組んでいるが、こういう取り組みで生まれる余力をどのように活用するか、何に振り向けるかを考えて、事業の効率性を高め、新たな価値創出に取り組んでいく。

―― 構造改革を何度も繰り返す中で“危機的状況”についても「またか」という印象を持っている。その要因についてはどのように考えているのか。

楠見氏 “危機的状況”といっても危機感を持って変わってきた現場も数多く生まれてきたのも事実だ。ただ、トータルとしては数字としてつながっていない。そこが課題だと考えている。そして、その要因については繰り返しになるが、危機感の欠如だと考えている。かつてのパナソニックグループは、競合に少しでも負けているだけで高い危機感を持ち、それを乗り越えるために必死になっていた。しかし、いつの間にか「赤字でなかったら問題ない」などの意識がまん延するようになっている。

その要因がどういうところにあるかを考えると、目標を超えることができなった事業に対してクールに手を入れることができなかったという点がある。もちろん極端に悪い事業については手を打ってきたが、赤字ではないが目標には届いていないような中途半端に悪い事業については十分な手を打ってこなかった。そこを変えていくことが必要だと考えている。

もちろん社内でも「今まで問題視していなかったのに今になってなぜそういうことを言うのか」というような反対の声はある。しかし、厳しくすべきところは厳しくしていかなければ正しい危機感を醸成することはできない。経営責任者というのは、人とお金を預かっている立場で、そこが期待された数値を示せていないのに危機感を持たないということはあり得ない。社外からも「危機感が足りていない」という声ももらっており、健全な危機感をいかに醸成できるかがポイントだと考えている。

関連記事

経営目標未達でパナソニックHDは課題事業整理に本腰、主力の車載電池は国内強化

経営目標未達でパナソニックHDは課題事業整理に本腰、主力の車載電池は国内強化

パナソニックホールディングスは、2025年3月期が最終年度となる中期戦略の目標で3項目中2項目が未達濃厚となったことから、重点領域のさらなる強化を進める一方で、事業売却や閉鎖などを含む事業ポートフォリオ管理を強める方針を示した。 パナソニックHDは過去最高益更新も、車載電池など重点領域苦戦で中期目標未達に

パナソニックHDは過去最高益更新も、車載電池など重点領域苦戦で中期目標未達に

パナソニック ホールディングスは、2023年度の連結業績を発表。米国IRA法による好影響やパナソニック液晶ディスプレイ解散に伴う一時益などもあり、純利益は過去最高を更新した。ただ、重点成長領域などで苦戦が目立ち、中期経営目標は未達が濃厚となった。 パナソニックHDは北米車載電池を重点強化、3拠点目を新設し2030年度に200GWhへ

パナソニックHDは北米車載電池を重点強化、3拠点目を新設し2030年度に200GWhへ

パナソニック ホールディングスは、グループ戦略を発表。環境コンセプト「Panasonic GREEN IMPACT」をより具体化して取り組みを進めていくとともに、重点領域として「車載電池」「空質空調」「サプライチェーンマネジメント(SCM)ソフトウェア」などを位置付け、積極的な投資を進めていく方針を示した。 環境とくらしの2本柱でR&Dを、パナソニックHDのCTOが語る新技術開発の現状

環境とくらしの2本柱でR&Dを、パナソニックHDのCTOが語る新技術開発の現状

パナソニック ホールディングスは2023年5月26日、同社 執行役員 グループCTOである小川立夫氏への合同取材に応じた。同氏による技術戦略の説明や、報道陣との質疑応答の内容を抜粋して紹介する。 パナソニックの新型電池4680セルは「全て計画通り」、2023年度に和歌山で量産

パナソニックの新型電池4680セルは「全て計画通り」、2023年度に和歌山で量産

パナソニック エナジーが2022〜2024年度の中期経営戦略を説明。テスラ向けに開発を進めている新型リチウムイオン電池セル「4680」は既に製品化のめどが立っており、2023年度中に和歌山工場で量産を始めて北米市場への供給をスタートさせる方針だ。 米国IRA法で盛り上がる製造業、盛り上がらない製造業

米国IRA法で盛り上がる製造業、盛り上がらない製造業

全体的には不景気が予測されています。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 資生堂の新美容液を生み出す「fibona」とは、最小工場発のアジャイル型モノづくり

コーナーリンク