新人エンジニアに伝えたい3D推進者からのメッセージ 設計者のあるべき姿とは?:3D設計の未来(8)(2/2 ページ)

デジタルネイティブ世代への期待

米国中央情報局(CIA)の刊行物「The World Factbook」のデータ(2023年)によると、日本の平均年齢は49.5歳です。間もなく50歳に到達するといわれています。一方、海外の状況を見てみると、インドが29.5歳、ベトナムが32.7歳、米国が38.5歳、中国が39.5歳となっており、日本と比べて若さが際立っています。こうした若い人たちは「デジタルネイティブ」と呼ばれ、生まれたときからインターネット環境があり、デジタル機器があふれる世界の中で育ち、デジタルを駆使することが当たり前の世代です。

そんな彼らはデジタルを駆使して、“便利な世界”を実現する知識を持っており、それを現実のものにするため、起業という形で社会に進出しています。特に海外でスタートアップ企業が多くみられます。2024年2月に米国で開催されたダッソー・システムズの年次イベント「3DEXPERIENCE World 2024」でも、海外のスタートアップ企業の若者たちが“MODSIM(Modeling&Simulation)”の考え方に基づき、徹底的にデジタルによる設計開発に取り組んでいる様子やその成果をたくさん見ることができました。

世界から見て平均年齢の高いわが国ですが、日本の若い世代が世界から劣っているわけでは決してありません。筆者は長野県工科短期大学校の1年生に対して、設計を行う上での3D CADの指導を行っていますが、学生たちは約3.5カ月の短い期間で、“設計の初歩的な考え方と3D CADを使いこなせるスキル”を身に付けています。共通していえるのは“デジタルネイティブ世代の人たちにとって、デジタル運用は決してハードルの高いものではない”ということです。むしろ、われわれ世代よりも得意といっていいかもしれません。

言い換えれば、若い世代の人たちがこれからのDXの推進役/DXの担い手になる可能性が十分にあるということです。企業の皆さんは、デジタルネイティブ世代の人たちの意見や知識を尊重し、より多くのチャンスを与えるべきだと考えます。

エンジニアを目指す人たちへ

これからのエンジニアは、デジタルを駆使した業務推進力が求められますが、同時に、アナログ的な知識と経験も重要だと筆者は考えます。筆者が学生たちに提供しているプログラムは“機械設計視点での2D/3D CAD教育”であり、単にCADのオペレーション(デジタルツールの使い方)を学ぶだけの内容ではなく、JIS製図のような機械設計に必要な知識についても指導しています。「3D CAD、3D図面を扱うのだから、もう2D図面の知識は不要だ」と思っているようなら、それは大きな間違いです。

重要なのは「3D図面であっても一義性を持つこと」です。

今、設計開発の現場において「3DA(3D Annotated)」が注目されています。3DAはアノテーションを記した3D図面のことで、ジオメトリ(形態)、サイズ、サイズ公差、幾何公差、製造要件、注記、数量など、製造部門でも活用できる情報が付加されています。設計意図というのは、3D形状として目に見えているジオメトリ(形態)だけで表すことはできません。また、「MBD(Model Based Definition)」といわれる、従来2D図面に描かれていたPMI(製造情報)を3Dアノテーションとして3Dモデルに持たせる手法があります。近年、3D CADもシステムとしてMBDに対応できるようになっていることから、今後さらに普及する可能性があります。

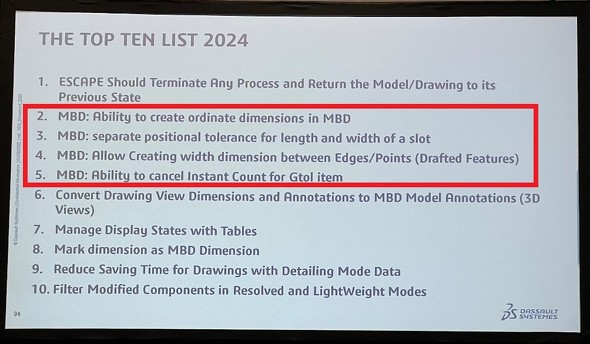

このような背景から、3D図面であっても一義性を持つことが重要であり、そのためにも2D図面の標準化で用いられてきたJIS製図の知識が求められるのです。3DEXPERIENCE World 2024においても、「SOLIDWORKS」に対するEnhanced Request(機能改善リクエスト)の中に、MBDに関する内容が上位に入っていました。

他にも、エンジニアとして学んでおくべきことがいくつもあります。以下はその一例です。

- 機械設計7つ道具

- JIS製図法:JIS製図法に基づいた正しい図面の描き方

- 公差設計:品質とバラツキ、寸法公差、幾何公差、公差の計算方法、工程能力指数

- 強度設計:荷重の種類、力の単位、応力とひずみ、静定、不静定問題、曲げ、ねじり問題といった機械強度設計上必要な内容

- 機械材料:機械材料の選定に必要な知識

- 要素設計:ねじの用途と種類、歯車の用途と種類、歯車の強度、軸受の用途と種類など機械要素の設計方法

- 信頼性設計:機械の寿命、故障のパターン、FMEA、FTAなど信頼性手法

- 加工法:機械加工法

今よりも便利な世界を実現していくデジタルネイティブ世代のエンジニアにとって、アナログ的な知識を学び、吸収することは、設計の本質を理解することにつながります。筆者は「エンジニアの学びに終わりはない」を信念に掲げています。進化し続ける技術やデジタルエンジニアリング環境を学び、過去の経験と照らし合わせることが、未来の創造につながると信じています。 (次回へ続く)

関連記事

3D推進者が見た「3DEXPERIENCE World 2023」(設計の未来編)

3D推進者が見た「3DEXPERIENCE World 2023」(設計の未来編)

SOLIDWORKSの年次ユーザーイベント「3DEXPERIENCE World 2023」のDay2では、設計/解析/製造の3つのドメインセッションを展開。本稿では「The Future of Design」をテーマに据えた設計領域の講演内容をお届けする。 【ケース1】どうする!? 3D CADデータの管理

【ケース1】どうする!? 3D CADデータの管理

3D CADの本格運用に際して直面する「データ管理」に関する現場課題にフォーカスし、その解決策や必要な考え方を、筆者の経験や知見を交えて解説する。第1回のテーマは「どうする!? 3D CADデータの管理」だ。まずは、設計現場でよく見られるデータ管理の実情を踏まえつつ、あるべき姿について考える。 JIS製図って何ですか!? 設計意図を伝える「正面図」の重要性

JIS製図って何ですか!? 設計意図を伝える「正面図」の重要性

連載「3D CADとJIS製図の基礎」では、“3D CAD運用が当たり前になりつつある今、どのように設計力を高めていけばよいのか”をテーマに、JIS製図を意識した正しい設計/製図力に基づく3D CAD活用について解説する。第1回は、JIS製図の概要と「正面図」の重要性について取り上げる。 設計者はどんな視点で設計者CAEを進めていくべきか【ケース1:構造物の強度解析】

設計者はどんな視点で設計者CAEを進めていくべきか【ケース1:構造物の強度解析】

初心者を対象に、ステップアップで「設計者CAE」の実践的なアプローチを学ぶ連載。詳細設計過程における解析事例を題材に、その解析内容と解析結果をどう判断し、設計パラメータに反映するかについて、流れに沿って解説する。第1回は「構造物の強度解析」について取り上げる。 公差がなぜ今必要なのか? 本当は日本人が得意なことのはず

公差がなぜ今必要なのか? 本当は日本人が得意なことのはず

機械メーカーで機械設計者として長年従事し、現在は3D CAD運用や公差設計/解析を推進する筆者が公差計算や公差解析、幾何公差について解説する連載。第1回はなぜ今、公差が必要なのかについて話をする。 データムはどうやって決めるの? 3D CADで考えよう

データムはどうやって決めるの? 3D CADで考えよう

機械メーカーで3D CAD運用や公差設計/解析を推進する筆者から見た製造業やメカ設計の現場とは。今回は具体的にデータムとは何により決められているのかを説明する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?