温度差の向きと電流の向きを直交可能な新熱電材料を開発:研究開発の最前線

産業技術総合研究所は島根大学との共同研究において、温度差の向きと電流の向きを直交可能な、新たな熱電材料を開発した。第一原理計算により、熱流と電子の移動が交差するメカニズムも解明した。

産業技術総合研究所は2024年2月8日、島根大学との共同研究において、温度差の向きと電流の向きを直交可能な、新たな熱電材料を開発したと発表した。

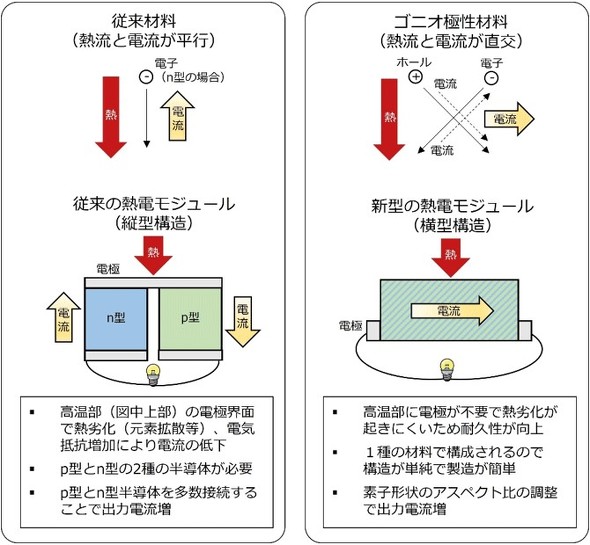

1種類の材料の中で、結晶方位によって電子とホールの移動方向が異なる特性は、ゴニオ極性と呼ばれる。これは材料中を等方的に伝導する電子と、異方的(縦方向のみ)に伝導するホールのバランスにより生じる現象だ。

研究チームは、キャリア密度を制御したMg3Sb2とMg3Bi2の単結晶を作製し、ゼーベック係数の温度変化を計測した。Mg3Sb2はキャリア密度が1018cm−3以下でゴニオ極性を発現し、Mg3Bi2は1019cm−3の高濃度領域でも特性を示すことを確かめた。

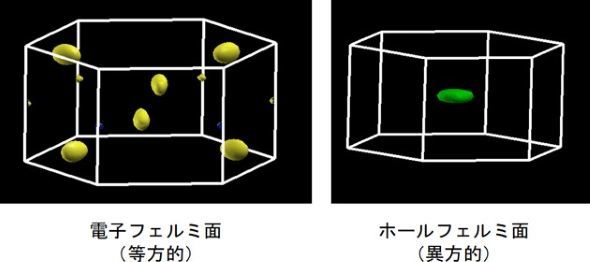

また、Mg3Sb2とMg3Bi2は電子フェルミ面が球状であるのに対し、ホールフェルミ面は平らな形状をしている。島根大学が第一原理計算で検証したところ、このフェルミ面の異方性(バンド異方性)が、電子とホールの伝導の異方性を引き起こすゴニオ極性発現のメカニズムであることが明らかとなった。

同じようなバンド異方性を有する物質は、他にも多く存在する。それらの新しいゴニオ極性材料群から、より高性能な新材料の発見が期待される。

熱エネルギー(温度差)を電気エネルギーに変換する熱電発電は、振動や騒音がなく、環境への負荷を抑えて廃熱を活用できる発電システムだ。熱流と発電方向が直交する横型熱電モジュールは、熱劣化が生じにくく、従来型熱電モジュールの弱点だった耐久性を改善できる構造として注目されている。

関連記事

窒素廃棄物問題の解決策となる窒素循環技術、浮世絵で使われた青色顔料を活用

窒素廃棄物問題の解決策となる窒素循環技術、浮世絵で使われた青色顔料を活用

「カーボンニュートラルテクノロジーフェア 2023冬 製造業の技術と持続可能な未来を考える」で産業技術総合研究所(産総研) 首席研究員/ナノブルー取締役の川本徹氏が行った基調講演「持続可能な窒素管理に関する国内外の動きと窒素循環技術の開発」を紹介する。 熱活性型遅延蛍光材料の発光強度の時間変化を数秒で計測する技術を開発

熱活性型遅延蛍光材料の発光強度の時間変化を数秒で計測する技術を開発

産業技術総合研究所は、熱活性型遅延蛍光材料から放射される発光強度の時間変化を、数秒で計測する技術を開発した。 ロジック半導体の性能向上に貢献、産総研と都立大が次世代トランジスタ材料を開発

ロジック半導体の性能向上に貢献、産総研と都立大が次世代トランジスタ材料を開発

産業技術総合研究所は、ロジック半導体の性能向上に貢献するトランジスタ材料を開発した。接触界面抵抗の低減技術の開発により、n型MoS2トランジスタの性能向上への貢献が期待できる。 高い吸収率と高速の熱応答性を兼ね備えたTHz波吸収体を開発、6G通信に対応

高い吸収率と高速の熱応答性を兼ね備えたTHz波吸収体を開発、6G通信に対応

産業技術総合研究所は、次世代通信基盤となる第6世代移動通信システムで利用されるTHz波に対し、高い吸収率と高速の熱応答性を兼ね備えたTHz波吸収体を開発した。 セルロースナノファイバーによる半導体材料の開発を開始

セルロースナノファイバーによる半導体材料の開発を開始

大王製紙は、東北大学、東京大学、産業技術総合研究所と共同で、セルロースナノファイバーによる半導体材料の開発を開始する。東北大学の研究グループによる研究成果を基に、新規バイオ系半導体の実用化を目指す。 新触媒プロセスにより、生物が食べられる糖の高速化学合成に成功

新触媒プロセスにより、生物が食べられる糖の高速化学合成に成功

産業技術総合研究所は、生物が食べられる糖を中性条件下で高速化学合成する触媒プロセスの開発に成功した。地球環境に優しいバイオ生産技術の発展が期待される。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 帝人が事業ポートフォリオを変革、顧客近接型ビジネスモデルを強化

- 日豪間で天然グラファイト系負極材の供給網を構築

コーナーリンク

Mg3Sb2の電子フェルミ面とホールフェルミ面 出所:産業技術総合研究所

Mg3Sb2の電子フェルミ面とホールフェルミ面 出所:産業技術総合研究所