2025年、“シン・無人運航船”出現:船も「CASE」(4/4 ページ)

第2ステージではプロジェクトの体制も大きく見直している。第1ステージでは大きく分けて5つのコンソーシアムが参加しており、日本郵船系列、商船三井系列、新日本海フェリー系など海運大手や造船大手の系列会社で構成されていた。第2ステージでは参加企業51社、協力組織を含めると100団体以上で大きな1つのコンソーシアムを構成した。コンソーシアムの最上位には参加企業による全体会議があり、この下に実証実験に携わる「実証WG」、開発した技術の規格化を進める「規格WG」、そしてルール策定や人材育成と教育、社会的理解促進に携わる「社会実装WG」といった3つのワーキンググループを設ける。

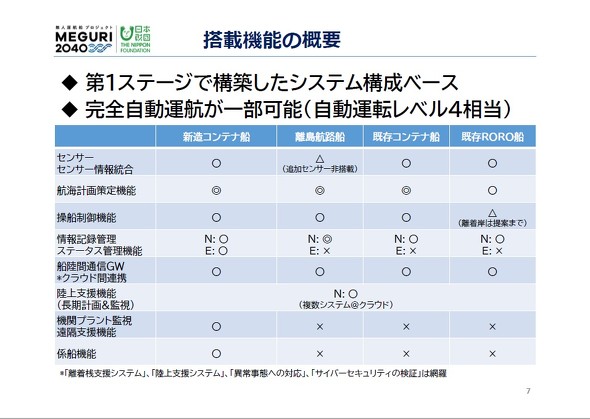

実証WGでは、先に述べたように第2ステージでコンテナ船など4隻と2つの陸上支援センターを実証実験に用いる。このうち、新造コンテナ船ではセンサー情報統合機能や航海計画策定、操船制御、情報記録管理、ステータス管理、船陸間通信、陸上支援機能といった機能に加えて、既存船の改良や拡張で不可能だった機関プラントの監視と遠隔支援、そして係船機能についてもカバーする予定だ。

陸上支援センターについては、第1ステージで使用していた幕張の拠点(ウェザーニューズ内に設置)は既に役目を終えて撤去されているが、新たに兵庫県西宮市(古野電気本社内)に拠点を設ける他、キャンピングトレーラー(エアストリームのダブルアクスルタイプ)に遠隔操船ユニットを搭載した移動式陸上支援センターを日本無線が1台用意する。第1ステージの陸上支援センターは1拠点1隻の遠隔操船に対応していたが、第2ステージではそれぞれ1拠点で4隻までの遠隔操船を可能にするという。

移動式陸上支援センターを用意する目的として桑原氏は「非常時や災害でもちゃんと機能を果たせることを見据えて、移動型も作ってみようということになった」と説明する。他にも、「こういう活動を知ってもらいたいというのも、もう1つの目的だ。移動型をさまざまな場所に持っていって見てもらい、実際に触れてもらう機会も作っていきたい」(桑原氏)と述べている。「社会的理解を得るために、子どもたちに夢をという話もある。子どもたちが目をキラキラさせて見学してくれると、これ以上の喜びはない。こういった取り組みを広めていくという意味でも、ちょっとかっこいいものを作ろうという思いを込めている」(桑原氏)

開発した技術の規格化では、「第1ステージで培った無人運航船技術に磨きをかけて、技術の国際規格化を進めていく」(桑原氏)としているが、そのために民間企業が中心となって開発した技術を日本船舶技術研究協会、日本舶用工業会、海上技術安全研究所といった機関と協力して企業業界規格から国際規格へと上げていくことになる。

また、これらの開発過程で船級協会(ClassNK)と審査やレビュー機能実証試験、実機試験、そしてシミュレーションの活用などで随時連携をとることで適時TQ認証を取得できるようにするなど、製品化を可能にするフェーズも用意するとしている。

桑原氏は「日本の無人運航船関連技術は強い」と語る。「国際会議で他の国は、“バイキング時代はどうだった”とか“20年前の技術はどうだった”と話している。われわれはそれをさらに進んで、こういうものを作りたい、とどんどん戦っていく」(桑原氏)

ただ、自動運転やドローンと比べて無人運航船への認知や理解がなかなか進まないところではある。社会的実装を進めるためには、今後も「(海運における)保険運賃の検討いうことで、荷主も巻き込みながらやらなければいけない。COVID-19の感染が拡大したとき、(船員供給途絶によって海上物流が滞って)マクドナルドのフライドポテトが食べられなくなった。こういう事態が無人運航船でなくなるということを広く知ってもらい、自動操船技術の開発の必要性を理解してもらいたい」(桑原氏)と、さまざまな企業が参加した無人運航船の開発に注力していく。

関連記事

船に「スターリンク」を試験導入、高速通信で自律運航やリアルタイムなやりとり

船に「スターリンク」を試験導入、高速通信で自律運航やリアルタイムなやりとり

日本郵船は2022年12月26日、Space Exploration Technologies(スペースX)が運営する衛星通信サービス「Starlink(スターリンク)」のトライアル利用をグループ会社のエヌワイケイ・シップマネジメントの管理船で実施したと発表した。 商船三井の自律運航船開発がいろいろと「すごい!」件

商船三井の自律運航船開発がいろいろと「すごい!」件

商船三井といえば、日本郵船と並んで日本海運の双璧ともいえる歴史と業績を誇る企業だ。自律運航技術を紹介するこの一連の連載ではすでに日本郵船の取り組みを紹介しているが、商船三井も当然ながら独自に研究開発を進めている。 船舶用エンジンのSCRシステムにコネクテッド機能、スマホ活用で現場運用を容易に

船舶用エンジンのSCRシステムにコネクテッド機能、スマホ活用で現場運用を容易に

ヤンマーパワーテクノロジーは、船舶に搭載するディーゼルエンジンの排ガス浄化装置であるSCR(Selective Catalytic Reduction:選択式触媒還元脱硝装置)システムについて、新たに専用アプリとのコネクテッド機能を搭載して、2022年5月中旬から提供を開始すると発表した。 400海里、40時間の実証航海で見えてきた無人運航の実力

400海里、40時間の実証航海で見えてきた無人運航の実力

日本財団が進めている無人運航船プロジェクト「MEGURI2040」と、その支援を受けて無人運航船システムの開発を進めているDFFAS Projectコンソーシアムは、2022年2月26日〜3月1日にかけて実施した無人運航船実証実験に関する記者発表会を開催し、実証実験の概要と成果について明らかにした。 自律運航船の遠隔監視・操船を担う「フリートオペレーションセンター」に潜入!

自律運航船の遠隔監視・操船を担う「フリートオペレーションセンター」に潜入!

海事企業など国内30社が参画する「Designing the Future of Full Autonomous Ship プロジェクト」の「フリートオペレーションセンター」が、2021年9月2日に竣工した。自律運航船の航行を主に遠隔監視と遠隔操船で支援する陸上拠点で、複数の自律運航船を遠隔監視できる「統合表示ブロック」と個別に遠隔操船できる「非常対応ブロック」で構成される。また、自律運航船に搭載する舶用機器とシステムの運用試験を陸上で実施できる想環境も用意した。 日本郵船の避航操船AIが学ぶ、「ベテラン船長の技」とは

日本郵船の避航操船AIが学ぶ、「ベテラン船長の技」とは

日本郵船は日本の大手“海運”会社の1つだ。そのグループ企業には船舶関連技術の研究開発に取り組む日本海洋技術とMTIがある。彼ら日本郵船グループが手掛ける研究開発案件は、自動運航関連からリモートメンテナンス、環境負荷低減、高効率舶用ハードウェア、船舶IoT、航海情報統合管理システム、操船支援システム、船陸情報共有プラットフォームなど多岐にわたる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- EV普及は“移動の不安解消”が鍵 ホンダは2030年に向けEV充電器を数千口へ拡大

- 旅客船の「レベル4相当」自律運航の実力は? 操船ブリッジかぶりつきレポート

- スズキがカナデビアの全固体電池「AS-LiB」事業を買収、宇宙機向けで実績

- 三菱マヒンドラ農機が会社清算へ、創業から112年の歴史に幕

- ホンダが米国生産車を日本に導入、2026年後半に「インテグラ」と「パスポート」

- ローム買収を検討するデンソーは半導体メーカーになり切れるのか

- ヤマハ発動機が原付二種に初のファッションモデル「Fazzio」投入、シェア拡大へ

- 自動車産業の新たな競争構図は「フィジカルAIカー」対「エンボディドAIカー」へ

- 2040年のxEV向け駆動用電池市場は2024年対比2.6倍に拡大

- ホンダが着脱式バッテリーを搭載した原付一種の電動二輪車を発売

コーナーリンク