超伝導磁束量子ビットを用いて神経細胞中の鉄イオンの検出に成功:医療技術ニュース

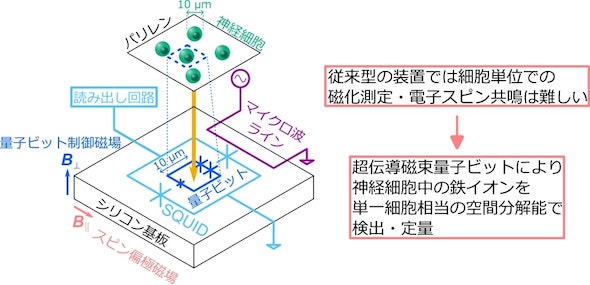

日本電信電話と静岡大学は、10μm程度の超伝導磁束量子ビットを高感度、高空間分解能磁場センサーとして利用することで、単一細胞相当の空間分解能で神経細胞中の鉄イオンの検出に成功した。

日本電信電話(NTT)と静岡大学は2023年2月6日、10μm程度の超伝導磁束量子ビットを高感度、高空間分解能磁場センサーとして利用し、単一細胞相当の空間分解能で神経細胞中の鉄イオンを検出することに成功したと発表した。

センサーとして用いた超伝導磁束量子ビットは、超伝導ループを含む超伝導回路により構成される量子ビットで、20個の電子スピン(鉄イオン)を検出できる。設計パラメーターの調整により磁場への感度を高められるため、磁化測定に適している。

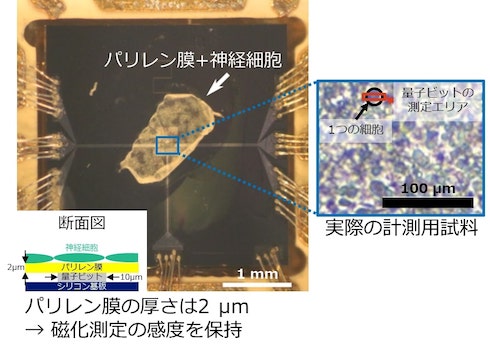

今回の研究では、超伝導磁束量子ビットを作製したシリコン基板上に、厚さ2μmの絶縁膜(パリレン)上で培養した神経細胞を貼り付け、極低温で磁化を測定した。

外部から試料に磁場を印加した際、試料に不対電子が含まれていると、低温では電子スピンの方向がそろって磁化が大きくなる。一方、高温では向きがそろわず、磁化が小さくなるという性質がある。

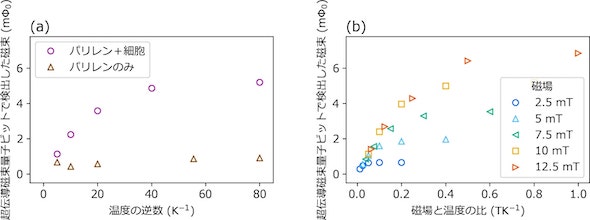

温度を変えながら試料の磁化を測定したところ、温度の低下と磁場の増加に伴って磁化が大きくなり、試料中に不対電子が存在することが示された。また、パリレン膜のみの磁化は、パリレン膜上で培養した神経細胞の磁化よりも十分に小さく、観察された磁化が主に神経細胞由来であることが確認された。

(a)10ミリテスラの磁場下において超伝導磁束量子ビットを用いて検出した磁束の温度変化。(b)異なる磁場下において超伝導磁束量子ビットを用いて検出した磁束の温度変化[クリックで拡大] 出所:日本電信電話

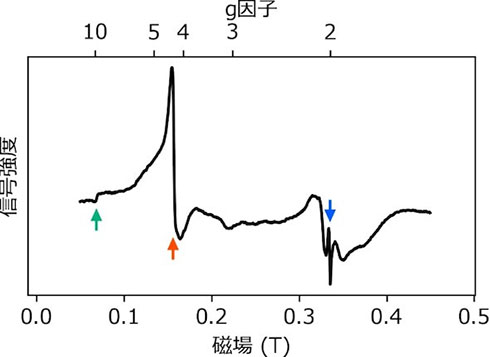

(a)10ミリテスラの磁場下において超伝導磁束量子ビットを用いて検出した磁束の温度変化。(b)異なる磁場下において超伝導磁束量子ビットを用いて検出した磁束の温度変化[クリックで拡大] 出所:日本電信電話次に、神経細胞を電子スピン共鳴装置で測定したところ、不対電子の状態を知るための値「g因子」において、鉄(III)イオンに特徴的なスペクトルである9.8および4.3にピークが現れ、磁化の起源が主に神経細胞中の鉄(III)イオンであることが示された。

磁化の大きさと含まれる不対電子の数は1対1に対応するため、含まれる鉄の量も推定できる。乾燥細胞1g中に含まれる鉄は6μgと推定され、先行研究と矛盾しない結果が得られた。

今回の研究は単一細胞相当での検出について原理実証したが、今後は細胞組織内でのイオン分布を可視化するといった応用が期待される。さらに、細胞単位での空間分解能で微量の金属元素が分析可能になることで、高精密な病理検査法の確立にも寄与する。

- 既存薬が効きにくいがんにも光、BNCT用ホウ素薬剤を開発

- 不公平な提案を受諾する際の脳内抑制メカニズムを解明

- 新型コロナ向け「ワクチン接種パッチ」の実用化へ前進、自己接種も可能に

- なぜPM2.5で花粉症がひどくなる? スズと粘液の反応によるメカニズムを発見

- 先天性の「足の臭い」、長島型掌蹠角化症の原因菌と有効治療法を発表

- ナノイー技術で花粉症状を緩和、パナソニックがヒト臨床試験で実証

- 赤色レーザーダイオードで光合成速度が最大2割向上、植物工場での活用へ

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

- 早期乳がんに対する根治的重粒子線治療の有効性と安全性を確認

関連記事

生薬のAI自動選別でツムラとロビットが資本業務提携、非破壊での成分解析装置も

生薬のAI自動選別でツムラとロビットが資本業務提携、非破壊での成分解析装置も

医薬品メーカーであるツムラとAIを活用した製造現場ソリューションを展開するロビットは、漢方製剤の原料生薬の選別/製造工程自働化の早期実現のため、資本業務提携を行ったと発表した。 精子の受精能獲得に重要なタンパク質を解明

精子の受精能獲得に重要なタンパク質を解明

大阪大学は、精子の受精能獲得には、タンパク質のFER1L5が重要であることを明らかにした。FER1L5を欠損したマウスの精子は、卵子に到達しても先体反応が起こらず、受精できない。 毛髪ダメージは根元付近から始まっていることを明らかに

毛髪ダメージは根元付近から始まっていることを明らかに

ミルボンは、根元から毛先にかけてのミクロ構造の変化を解明し、毛髪のしなやかさは根元付近から失われ始めることを明らかにした。 車両衝突時の損傷解析などで利用可能な国際標準小児数値人体モデルを無償公開

車両衝突時の損傷解析などで利用可能な国際標準小児数値人体モデルを無償公開

NICTは国際標準小児数値人体モデルを開発し、非営利目的の利用に対して無償公開する。小児を対象とした電波吸収量や車両衝突時の人体損傷解析などの数値シミュレーションに利用できる。 米国の医療ロボットセキュリティを主導するオープンコミュニティーの広がり

米国の医療ロボットセキュリティを主導するオープンコミュニティーの広がり

本連載第88回で「対米外国投資委員会による国家安全保障リスクの進展に対する堅牢性の考慮の確保に関する大統領令」を取り上げたが、その典型的な対象製品の一つが、医療介護福祉分野で普及するロボットだ。 熱延伸技術を応用、直径数百μm以下の多機能性カテーテルを開発

熱延伸技術を応用、直径数百μm以下の多機能性カテーテルを開発

東北大学は、熱延伸プロセスを応用し、アクチュエーターやセンサー、流路、光路、カメラを一体化した、直径数百μm以下の多機能性カテーテルを開発した。これを用いて、微小流路の内部でも生体分子の濃度測定が可能であることを確認した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

- おむつかぶれや尿路感染を防ぐ、体外式カテーテルに新製品

- 3DとAIで数十万の細胞を解析する「自律型デジタル細胞診」システムを開発

- 既存薬が効きにくいがんにも光、BNCT用ホウ素薬剤を開発

- 「入れ歯」専用の次世代3Dプリンタ、2027年市場投入へ

- 減らすだけでは効果なし、完全禁酒/禁煙で食道がん治療後の発生リスクが5分の1に

- 不公平な提案を受諾する際の脳内抑制メカニズムを解明

- 対象所見を10種類に拡充した胸部単純X線画像病変検出ソフトの提供を開始

- 体温の日内制御、恒温動物と変温動物で共通の仕組みを発見

- 新型コロナ向け「ワクチン接種パッチ」の実用化へ前進、自己接種も可能に

- なぜPM2.5で花粉症がひどくなる? スズと粘液の反応によるメカニズムを発見

コーナーリンク