日独共に脱炭素の「切り札」は水素か、ハノーバーメッセ2022レポート【前編】:ハノーバーメッセ2022(3/3 ページ)

ゼロエミッションの取り組み加速

日本は2030年までに再生可能エネルギー利用率を40%まで引き上げるという目標を掲げています。このために、海に浮かばせる浮体式の風力発電について実証実験を進める他、アンモニア火力発電の導入を検討するなど、ゼロエミッション発電に向けた取り組みを加速させています。

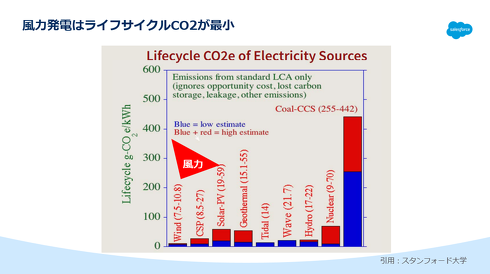

なお、一般的に、CO2はモノが工場などで製造されている時だけではなく、原材料を集めたり精製したりする時や、消費者によってモノが使用されている時、モノが廃棄される時にも排出されます。ライフサイクルCO2と呼ばれるこの観点から見ると、脱炭素実現に向けたエネルギー源として風力発電は優れており、特に米国などではさらなる普及に期待が集まっています。

“ガス・ニュートラル”も意識

ただ、日独が脱炭素の切り札として本命に挙げているのは水素エネルギーです。水素は、利用段階でCO2を発生させず、熱エネルギーを通して運動エネルギーに変換したり、電気を取り出したりすることができます。航空機、船舶、大型トラックなどではまだ利用が難しいようですが、産業界では広く利用が期待されています。

日独経済フォーラムでは「欧州では再生可能エネルギーで作った電気で水素を生成する方針だが、日本では再生可能エネルギーの活用に限界がある。水素を海外から調達し、天然ガスや石炭火力を置き換えて電気を作るというプランで検討している」という意見が聞かれました。ただ、一方で「問題になるのはコストで、5分の1の価格にならなければ天然ガスを置き換えることは難しい」という懸念もあるようです。

また、日本とドイツは、ロシア産の天然ガスへの依存度が高い国です。ロシア産資源の調達に人道的見地から問題が発生している現在、エネルギー資源の転換は大きな課題になっています。日独経済フォーラムでは、“ガス・ニュートラル”という言葉が出てくるほどで、代替資源は大きなテーマになっていました。

- 国内の脱炭素化としては、水素は有力なエネルギー源でありつつも天然ガスの代替としてはコスト面が現在の課題

- 欧州はじめ海外マーケットでは、水素ビジネスは国内製造業の重点投資分野になる

こうした点が、今回、再確認されていたように思います。

ハノーバーメッセ2022レポートの前編は以上です。後編では、個別企業の講演や展示について紹介します。

関連記事

2022年のハノーバーメッセはリアル開催、「デジタル化と脱炭素化」をテーマに

2022年のハノーバーメッセはリアル開催、「デジタル化と脱炭素化」をテーマに

世界最大級の産業見本市「HANNOVER MESSE(ハノーバーメッセ)」の主催者であるドイツメッセは2021年9月1日から2022年4月25〜29日にハノーバー国際見本市会場で開催される「ハノーバーメッセ 2022」の出展募集を開始した。 “産業界のオスカー”「ロボット開発を1年短縮する」一体型アクチュエーターが受賞

“産業界のオスカー”「ロボット開発を1年短縮する」一体型アクチュエーターが受賞

世界最大級の産業見本市「HANNOVER MESSE(ハノーバーメッセ)」(2022年5月30〜6月2日)において、Sumitomo Cyclo Drive Germanyの産業ロボット用オールインワンアクチュエーター「TUAKA」が、産業用技術の賞「HERMES AWARD 2022」を受賞した。 3年ぶりのリアル開催、ハノーバーメッセが開幕

3年ぶりのリアル開催、ハノーバーメッセが開幕

2022年5月30日(ドイツ時間)、世界最大級の産業見本市「HANNOVER MESSE(ハノーバーメッセ)」が開幕した。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染拡大によって2020年には中止、2021年にはオンラインのみの開催になったため、リアル開催は2019年以来3年ぶり。会期は6月2日までの4日間で、60カ国から約2500社/団体が出展する。 シーメンスがエッジコンピューティングの本格展開を日本で開始

シーメンスがエッジコンピューティングの本格展開を日本で開始

シーメンスは2021年2月17日、製造現場でコンピューティングパワーをさまざまな用途で活用できるエッジコンピューティングソシューション「Industrial Edge」を日本で本格展開すると発表した。 「日本人はネガティブ過ぎる」インダストリー4.0“生みの親”が語る日本への期待

「日本人はネガティブ過ぎる」インダストリー4.0“生みの親”が語る日本への期待

本田財団は2020年の本田賞としてインダストリー4.0の提唱者の1人であるドイツ工学アカデミー評議会議長のヘニング・カガーマン氏を表彰した。カガーマン氏が考えるDXのポイントと日本への期待について話を聞いた。 機械は人を追い詰めるのか、日本とドイツに見る“人と機械の新たな関係”

機械は人を追い詰めるのか、日本とドイツに見る“人と機械の新たな関係”

デジタル化が進む中で人と機械の関係はどう変わっていくのだろうか――。こうした疑問を解消すべく日本とドイツの共同研究により「Revitalizing Human-Machine Interaction for the Advancement of Society(デジタル社会における人と機械の新たな関係)」が発行された。共同発行者である日立製作所 研究開発グループ 生産イノベーションセンタ 主管研究長の野中洋一氏に話を聞いた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 資生堂の新美容液を生み出す「fibona」とは、最小工場発のアジャイル型モノづくり

コーナーリンク