海中光無線通信で1Gbps×100mを実証、ALANが水中ドローンを岸や船から解放する:組み込み開発ニュース(2/2 ページ)

水中光無線技術の社会実装へ

ALANコンソーシアムは水中光無線技術の社会実装に向けては、橋梁など水中構造物の点検、養殖場の管理や監視、水質調査、災害調査などに用いる水中ドローンへの適用を想定している。

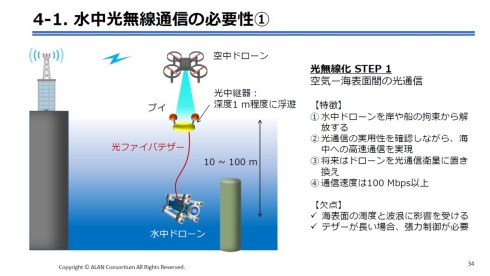

例えば、岸や船の近傍で利用されている水中ドローンについて、岸や船に縛られない柔軟な運用を可能にする取り組みを段階的に進める。まずは「光無線化STEP1」として、LTEなどの通信機能を持つ空中ドローンとブイで海表面に浮かした光中継器を光無線通信でつなぎ、光中継器と水中ドローンは光ファイバーテザーでつなぐことを想定している。この光無線化STEP1では、空中と海表面で光無線通信を行っているものの、水中光無線通信は使用していない。

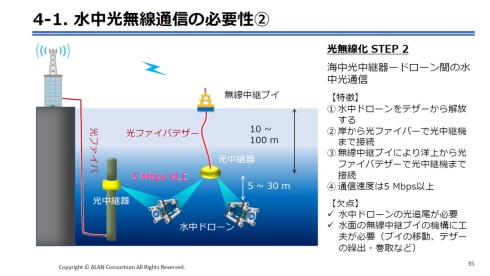

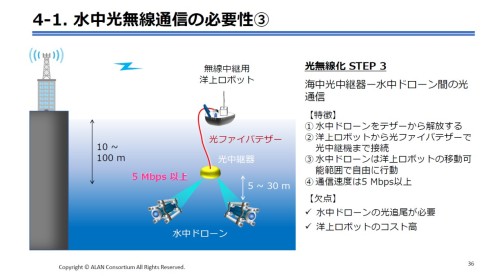

次の「光無線化STEP2」で、岸にある通信局からの光ファイバーを接続した光中継器や、洋上の無線中継ブイと光ファイバーテザーで有線接続した光中継器と水中ドローンを水中光無線通信でつなぐ。これによって、水中ドローンをテザーから解放できる。そして「光無線化STEP3」では、無線中継用洋上ロボットと光ファイバーテザーで有線接続した光中継器を使って水中ドローンを運用することになる。

光無線化のSTEP2と3では、通信範囲を5〜30m、通信速度を5Mbpsと設定しており、海中で実証した1Gbps×100mよりもはるかに低い値となっている。島田氏は「1Gbps×100mはチャンピオンデータだ。これを基に、光軸合わせが必要なことや海中の水流や濁度、熱などの影響に耐え得る、確実に通信でつながっている状態を維持する指標としてこれらの数字を想定している」と述べる。

また、2022年度以降の活動では外部資金の獲得も必要になってくる。水中光無線通信WGの1Gbps×100mという成果は、防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度JPJ004596」の支援による3年間で1億円の資金が基になっている。今後は、SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)などから10億円レベルの外部資金を得ていきたい考えだ。

関連記事

海洋国家日本の最後のフロンティアは「水中」、LiDARや光無線技術で市場創出へ

海洋国家日本の最後のフロンティアは「水中」、LiDARや光無線技術で市場創出へ

ALANコンソーシアムが、水中で用いるLiDARや光無線通信、光無線給電などの技術開発や市場創出に向けた取り組みについて説明。2019〜2021年度の3年間をめどに、水中光無線技術の確立を目指す。 宇宙にも光ネットワークを張り巡らすIOWN構想、2025年には宇宙データセンターも

宇宙にも光ネットワークを張り巡らすIOWN構想、2025年には宇宙データセンターも

NTTは、「NTT R&Dフォーラム Road to IOWN 2021」において、宇宙空間と地上の間の通信の制約を取り払う「宇宙統合コンピューティング・ネットワーク」を紹介した。低軌道(LEO)〜静止軌道(GEO)に中継衛星を設置して宇宙空間に多層の光ネットワークを張り巡らすとともに、静止軌道から地上とも光通信を行えるようにする。 拡大期待の海洋IoT、機器開発を支える海洋計測技術の存在

拡大期待の海洋IoT、機器開発を支える海洋計測技術の存在

宇宙以上に未知の領域だとされる海の世界だが、ロボティクスやIoTなどの技術進歩により新たに海洋探査や測定などが盛り上がりを見せようとしている。しかし、こうした「海で使う機器」の開発には、特有のノウハウが必要になり、実際に試験を行うのも大きな負担になる。こうした「海で使う機器」の試験や、海洋計測機器の開発を行うのがOKIグループのOKIシーテックである。OKIシーテックの取り組みについて新たに代表取締役社長に就任した中井敏久氏に話を聞いた。 船舶の自動化に向け、「3D-LiDAR」技術搭載の自動運航船を開発へ

船舶の自動化に向け、「3D-LiDAR」技術搭載の自動運航船を開発へ

パイオニアと東京海洋大学は、船舶の自動化に向けて、MEMSミラー方式の小型センサー「3D-LiDAR」を活用した共同研究契約を締結した。人為的要因による海難事故を抑止し、海運事業の労働環境の改善、生産性向上を目指す。 海底の泥から3000年分のレアアース、新産業も生み出す「レアアース泥」とは

海底の泥から3000年分のレアアース、新産業も生み出す「レアアース泥」とは

資源小国の日本だが、日本を取り囲む海にはさまざまな資源が眠っている。それら海洋資源の1つとして注目されているのが、高品質なレアアースを大量に含む海底の泥「レアアース泥(でい)」だ。南鳥島沖のレアアース泥には、国内需要3000年分のレアアースが含まれているという。レアアースを使った新たな製品につながる技術開発も進んでいる。 ドローンでカキ養殖場の水中環境を可視化、ローカル5G通信を用いた実証実験開始

ドローンでカキ養殖場の水中環境を可視化、ローカル5G通信を用いた実証実験開始

レイヤーズ・コンサルティングは2021年1月27日、カキの海面養殖場における海中の状況をローカル5Gネットワークに接続した水中ドローンで可視化する実証実験について発表。ドローンに搭載したセンサーで酸素不足が生じた養殖場内の水域を素早く把握。カキの生産数低下につながる効果が期待される。実験期間は2021年1月25日週から同年2月8日週までを予定。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断

コーナーリンク