PLMが製造業のDXを高度化する、ダイナミックケイパビリティ獲得に向けて:モノづくり革新のためのPLMと原価企画(3)(1/3 ページ)

本連載では“品質”と“コスト”を両立したモノづくりを実現するDX戦略を解説する。第3回は製造業におけるダイナミック・ケイパビリティを獲得する上でPLMが果たす役割を紹介する。

今回は、製造業DX(デジタルトランスフォーメーション)における設計の取組みにフォーカスし、その中核となるシステム、PLMが果たすべき役割について考察していく。なお、本連載は3人の筆者が交代で執筆するもので、第3回は私、尾関の担当回だ。

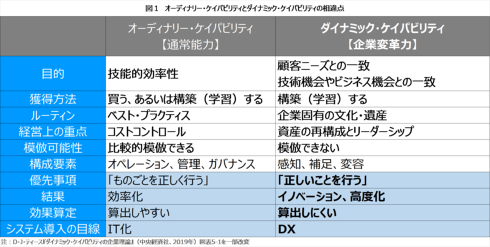

まずは下の図を見てほしい。

この比較表で示している内容は、皆さまもすでにどこかで見たことがあるのではないだろうか。経済産業省による「2020年版ものづくり白書」に掲載されて以降、ダイナミック・ケイパビリティ(変化に適応する企業変革力)が製造企業の獲得すべき能力として広く認知されるに至った。そしてDXは、このダイナミック・ケイパビリティを高めるために必要不可欠な取り組みとされ、多くの企業が中期経営計画で取り上げている。結果、DXを冠するスタッフ部門が突如として増えた印象だ。米中貿易摩擦が解決を見ぬうちにコロナ禍に突入したこともあり、「DXは不確実性の高い時代に喫緊のテーマ」と認識されているようだ。

DXに関してよく耳にする言説の1つに「DXは単なるIT化ではない」というものがある。ここで再度、上の図を見ていただきたい。図左側のオーディナリー・ケイパビリティを強化しようとする取り組みが、従来路線のIT化に当たるが、こう捉えればDXとIT化の対比構造を理解しやすいのではないか。

「やるべきだができていないこと」

では、「設計部門でDXをしよう」と決めたとして、具体的にこれまでのIT化とどのように違う取り組みをすればよいのだろうか。PLM(プロダクトライフサイクルマネジメント)を導入してBOMをデータベース化する。これだけでは既存のIT化であり、DXと呼ぶには不十分なのだろうか。

第1回と第2回のコラムを執筆した北山氏が提言されたように、製造業DXのポイントは、部門間をつなげて経営の意思決定スピードを上げることである。そのためには、たとえ工数が増えても本来やるべきことをきちんと行わなければならない。ダイナミック・ケイパビリティにおける優先事項は「正しいことを行う」ことなのだ。もちろん、リードタイムをいたずらに長期化することはできない。なすべきことを遂行してアウトプットの完成度を向上させながらも、スピーディーに実行できる仕組みによって生産性を上げ、納期を順守するイメージだ。

一方で、「やるべきことだと分かっているのに実際にはできていないこと」もある。その典型例が、ナレッジマネジメントだ。不具合やクレームなどのトラブル情報は、再発せぬようナレッジとして企業全体で共有すべきということに異論はないだろう。そのためどの企業でも、ナレッジは何らかの形式で蓄積、公開されているはずだ。

しかし、トラブルの再発は後を絶たない。「設計の検討不足」が原因とされることが多いが、実質的にはナレッジ確認という本来やるべき手間を掛けていないことが要因の場合がほとんどだ。これは、「時間がない」「該当ナレッジが探せない」といった状況に現場が陥っていることが背景にある。

DXで目指すべき姿

少し昔の話をさせていただきたい。

「モノづくりの上流段階でQCDを作り込む!」

2000年代のPLM導入プロジェクトにおいて、多くの企業で掲げられたスローガンである。当時は、3DCADやERPが中堅製造業にも普及したタイミングと重なる。加えて、製造の海外移転が進んだ時期でもあったので、「見える化」というキーワードが説得力を持ち始めていた。PLMはそんな時流にも乗って、多くの企業で導入されていったのである。

プロジェクトの肝とされたのが「フロントローティング」や「コンカレントエンジニアリング」など、品質とコストの8割が決まるといわれる設計フェーズを重視した商品化プロセス改革だった。後工程を十分に考慮した設計ができるよう実績情報をフィードバックしたり、設計データの先出しによって生産準備をパラレルに進めたりすることで、設計フェーズでの完成度を上げる。「試作レス」や「一発完動」といったワードも踊った。

ただこれは、あるべき姿の一面にすぎず、プロジェクトで目指すべき本質的な要素ではなかった。真の目的は、全体最適視点のプロセス改革により、新たな付加価値を創造し、市場優位性を獲得することにあった。

過去から学ぶべきこともある。業務効率化ではなく、業務品質の高度化を目指すこと。これこそDXの目指すべき姿といえないだろうか。上流設計力を強化しようとすると、設計段階でこなすべき仕事は増える。個別業務の効率化視点ではあり得ないことだ。しかし、これは全体最適の立場からは「やるべきこと」つまり「正しいこと」なのである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 生産性100倍に、富士通がソフトウェア開発をAIエージェントで自動化する開発基盤

- 従業員のスキルに応じた「ランク認定制度」も 三菱電機が推進するDX人材育成施策

- 日本は本当に遅れているのか? AI×現場力で始まる日本型モノづくりの逆襲

- 「好きなことは楽しめる間にとことん楽しむ」という考え方の重要性について

- アイリスオーヤマなど、無線制御技術を軸に建設業界の課題解決に向けた協業開始

- IOWN APNと画像認識AIにより、約300km離れた工場での外観検査に成功

- AIエージェントが代わりに働くようになったら人は何をするの?

- 永守氏がニデック完全退任、「経営者としての私の物語にピリオド」

- パナソニックは新技術拠点「Technology CUBE」で“実装力のあるR&D”を強化

- 富士フイルムBIがトルコ企業を買収、基幹システム導入の海外展開加速

コーナーリンク