AI時代における製造業のコンテンツ戦略:間違いだらけの製造業デジタルマーケティング(28)(1/4 ページ)

デジタルマーケティングを実践できている企業はそう多くない。本連載では「製造業のための正しいデジタルマーケティング知識」を伝えていく。第28回は、AI検索の台頭を踏まえ、AI引用最適化の要点と、業界リーダーとしてのポジションを確立するHQコンテンツ戦略について解説する。

生成AI(人工知能)が検索行動と情報流通の構造を根本的に変革する中、製造業においてもWebマーケティングのコンテンツ戦略は大きな転換点を迎えている。AIによる引用を前提としたサイト最適化と、限られた接触機会の中で専門性への信頼を獲得する高品質な技術コンテンツの継続的な発信により、指名検索と商談機会を創出する新たな勝ち筋が見えてくる。

本稿では、アクセス数が減少する環境下においてもリード獲得を実現するAI引用最適化の要点と、業界リーダーとしてのポジションを確立する「HQ(ハイクオリティー)コンテンツ戦略」について解説する。

⇒連載「間違いだらけの製造業デジタルマーケティング」のバックナンバーはこちら

AI検索の台頭により、自社サイトのアクセス数は減少傾向に

近年、OpenAIの「ChatGPT」やGoogleの「AI Overview」といった生成AIを介した検索が広まり、従来の検索エンジン経由によるWebサイトへの流入状況に大きな揺らぎが生じている。ユーザーが検索結果をクリックせず、AIが提示する要約のみで疑問を解消してしまう「ゼロクリック検索」が増加したことで、企業サイトの訪問者数が大幅に減少したという報告が企業や団体から相次いでいる。

例えば、Googleが提供する生成AIベースの要約表示機能において、検索意図に応じた簡潔な回答を検索結果の上部に表示する、AI Overviewが導入された結果、SEO分析ツールを提供するahrefsの調査(2025年4月)によれば、上位ページの平均クリック率が34.5%低下したという(参照:AI Overviews Reduce Clicks by 34.5%)。

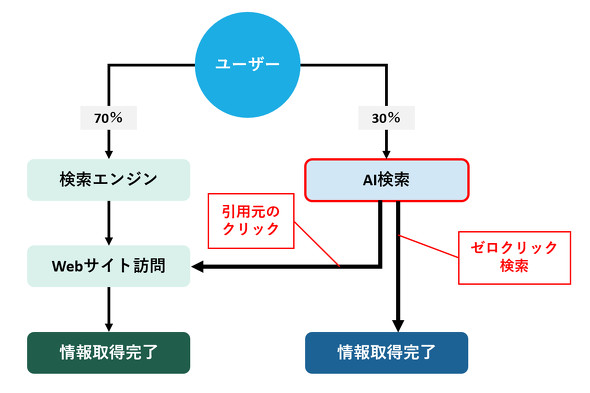

仮に、AIを用いた検索行動の割合を30%前後と仮定した場合、検索エンジンから企業サイトへの直接的な流入量は従来の70%程度にまで縮小する計算となる。実際の比率は業界や検索語句によって大きく異なるが、この全体傾向は押さえておくべきであろう。

図1は、検索経路の変化を図示したものである。「AI検索」以降の行動は大きく2つのルートに分岐する。一つは、AI検索で表示された引用元リンクをたどって企業サイトへ遷移するルート。もう一つは、AIの回答だけでユーザーが満足し、サイトに訪問しない、ゼロクリックのルートである。

引用元リンクを確認する割合は、情報収集フェーズに該当する「知りたい」を目的とした検索語句(Knowクエリ)では低く、具体的な商品やサービスの購入を検討している段階の「買いたい」を目的とした検索語句(Buyクエリ)では高くなる傾向がある。

TrustRadiusの調査(2025年4月)によると、B2BのIT領域では企業購買を目的とした検索において、GoogleのAI Overviewに表示されたソース(情報源のリンク)を実際にクリックして確認するユーザーの割合が90%に達したという(参照:Bridging the Trust Gap: B2B Tech Buying in the Age of AI)。

生成AIの浸透により、平均的なサイト流入数は今後も緩やかに減少していくと見込まれる。しかし、特にB2B領域においては「AIに引用されやすいコンテンツ」を整備することで、AI経由で再び自社サイトへ戻ってくるユーザーの比率を高められる可能性がある。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

コーナーリンク