「デザイン思考でデジタル変革する」って何するの? 最初の一歩とは:イノベーションのレシピ(5/5 ページ)

アイデアは議論の中から生まれる

これらのアイデアを最終的にビジネススケッチへとまとめていくわけだが、その過程は簡単ではない。まとまりやすい議論であれば、新たな発想とは遠く、新たな発想であればあるほどまとまりにくいという相反的な状況が生まれるからである。

そのためワークショップでは、議論の過程などをさまざまな切り口で記録し、議論の中で生まれた「アイデアの種」を見逃さないような工夫をさまざまに重ねている。

「議論の過程を全て記録に残すという発想が重要だ。新しいアイデアは結果として何かに収束するが、ほとんどはその前の会話や議論の中で生まれている。こうした議論の中身を記録することで、新たな発想やアイデアを伸ばすことができる」と西山氏は述べている。

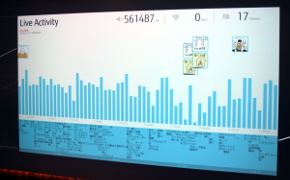

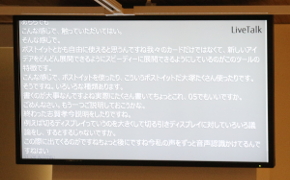

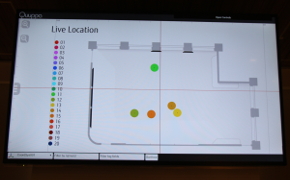

そのためのツールもさまざまなものを用意している。例えば、自然な議論をそのまま音声認識技術で記録し、さらに議論の音声が盛り上がったところのキーワードを抽出する仕組みや、ワークショップの参加者にセンサーを身に付けてもらい、位置情報から議論の盛り上がりなどを把握する仕組みなどを取り入れている。

議論の中で出てきたキーワードの分析なども可能

議論の中で出てきたキーワードと関連性の高い言葉などをすぐに表示することなども可能だ。こうしたことがその場ですぐにできることで、新しいアイデアの種を種のまま終わらせることなく、ビジネスイメージに近づけていくことができる。

これらの取り組みにより、新たなビジネスの姿を少しでも具体的な形に近づけていく。西山氏は「既にいくつかでワークショップを通じて新たなビジネス創出に取り組んでいる話も生まれている。それぞれの目的やフェーズで最終的な着地点は異なるが、自社内だけでは難しい場合、さまざまなツールを活用することで新たな発想を少しでも現実化する支援はできる」とDTCの取り組みについて語っている。

関連記事

イノベーションを生み出す「デザイン思考」とは

イノベーションを生み出す「デザイン思考」とは

現在、日本の製造業で求めらているイノベーションを生み出す上で重要な役割を果たすといわれているのが「デザイン思考」だ。本稿では、デザイン思考が求められている理由、デザイン思考の歴史、デザイン思考と従来型の思考との違いについて解説する。 コマツとランドログの事例に見る「デザイン思考」の実践

コマツとランドログの事例に見る「デザイン思考」の実践

前編では、デザイン思考が求められている理由、デザイン思考の歴史、デザイン思考と従来型の思考との違いについて解説した。後編では、デザイン思考を実践するにあたり、押さえておきたいプロセスやその手法を、コマツが直面した課題やランドログのアプローチを中心に紹介していく。 製造業のデジタル変革は第2幕へ、「モノ+サービス」ビジネスをどう始動させるか

製造業のデジタル変革は第2幕へ、「モノ+サービス」ビジネスをどう始動させるか

製造業のデジタル変革への動きは2018年も大きく進展した。しかし、それらは主に工場領域での動きが中心だった。ただ、工場だけで考えていては、デジタル化の価値は限定的なものにとどまる。2019年は製造業のデジタルサービス展開がいよいよ本格化する。 パナソニックが挑むデザインによる変革、カギは「日本らしさ」と失敗の量

パナソニックが挑むデザインによる変革、カギは「日本らしさ」と失敗の量

家電の会社から「暮らしアップデート業」へと変革を進めるパナソニック。その中で新たな価値づくりの1つの重要な切り口と位置付けているのが「デザイン」である。新たにパナソニック全社のデザイン部門を統括するパナソニック デザイン戦略室 室長に就任した臼井重雄氏に、パナソニックが取り組むデザインによる変革のついて聞いた。 紙切れ1枚からの起業、ソニーがスタートアップ創出ノウハウを外部提供へ

紙切れ1枚からの起業、ソニーがスタートアップ創出ノウハウを外部提供へ

ソニーは、2014年から取り組んできた社内スタートアップの創出支援制度で得たノウハウを外部提供し、スタートアップ支援に本格的に乗り出すことを発表した。 アップル共同創業者が語る「起業時の技術者が持つべき気持ち」とは?

アップル共同創業者が語る「起業時の技術者が持つべき気持ち」とは?

米国PTCおよび同社傘下のThingWorxは2014年5月4〜7日(現地時間)、米国マサチューセッツ州ボストンにおいてユーザーカンファレンス「LiveWorx 2015」を開催。同カンファレンスに伴って実施されたIoTハッカソンの表彰式では、アップル共同創業者のスティーブ・ウォズニアック氏がトークセッションを行い、アップル創業時の自身の体験を振り返った。 その製品が売れないのは「良くないから」だ――一橋大学米倉教授

その製品が売れないのは「良くないから」だ――一橋大学米倉教授

日本の製造業の競争力低下に対する危機感が叫ばれているが、競争力を生み出すイノベーション創出にはどのように取り組むべきだろうか。イノベーション研究の第一人者である一橋大学イノベーション研究センター教授の米倉誠一郎氏に聞いた

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

コーナーリンク