2030年にマツダは電動車100%、「ディーゼルも電動化組み合わせて残す」:電気自動車(2/2 ページ)

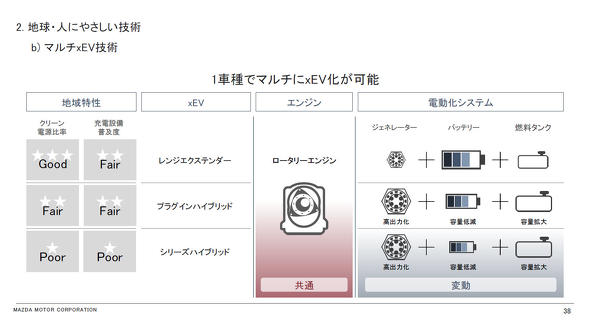

1車種でさまざまな電動パワートレイン

さらに、レンジエクステンダーとしてのロータリーエンジンをベースにした、EV以外の電動パワートレインもそろえる。マルチソリューションとして展開することにより、ユーザーや技術の変化に柔軟に対応できるとしている。

例えば、全体の電力供給量のうちCO2排出量の少ない発電の比率(クリーン電源比率)が高く、充電インフラが普及した地域には、レンジエクステンダー付きEVとして投入する。これと比べてクリーン電源比率が低いものの、充電インフラが十分な地域には、高出力な駆動用モーターとより大容量の燃料タンク、電力容量を抑えた駆動用バッテリーを搭載したPHEVモデルとして展開。クリーン電源の比率が低く、充電インフラの普及が遅れている地域には、PHEVモデルよりも駆動用バッテリーの容量を減らしたシリーズハイブリッドモデルとして販売する。

クリーン電源の比率によって投入する電動パワートレインを使い分けるのは、Well-to-WheelでCO2排出量を減らすためだ。また、市場ごとに最適なパワートレインのモデルを搭載する目的もある。

ロータリーエンジンは、市場動向を踏まえてガソリンだけでなく天然ガス(CNG)や液化石油ガス(LPG)、水素などさまざまな燃料に対応できるようにする計画だ。LPGへの対応は、災害時の発電、電力供給も想定している。

EVでも走る喜びを犠牲にしない方針だ。マツダ 社長兼CEOの丸本明氏は「われわれが考える走る喜びは、加速やG(加速度)の変化を感じるためのものではない。日常の移動や、家族で出掛ける時に、長く使い込んだ道具のようにクルマを思い通りに操れることや自然な動きができること、それによっていつまでも走りたくなることだ」とコメント。藤原氏は、エンジン車向けに開発した車両制御技術「G−ベクタリング コントロール」をEVにも搭載すると説明した。EVではモーターの回生ブレーキも活用することで、アクセルのオンオフに合わせて車両の自然な姿勢制御を実現する。

関連記事

トヨタは電気自動車「eQ」で何を反省したか、今後に何を生かすのか

トヨタは電気自動車「eQ」で何を反省したか、今後に何を生かすのか

「ハイブリッド車で20年間培ってきた要素技術が、EV開発での競争力の源泉になる」と繰り返し説明してきたトヨタ自動車。2017年11月27日に開催した技術説明会で、あらためて電動化に対する取り組みを語った。 日産は2022年に年間100万台の電動車販売、使用済みバッテリーの再利用も並行で

日産は2022年に年間100万台の電動車販売、使用済みバッテリーの再利用も並行で

日産自動車は、電気自動車(EV)とシリーズハイブリッドシステム「e-POWER」搭載車の世界販売台数を2022年度までに合計100万台に拡大する。同年度までに、軽自動車やクロスオーバータイプなどEVの新モデルを8車種投入する。「ノート」「セレナ」に採用しているe-POWERは、今後さらに搭載車種を増やしていく。 ホンダの電動化戦略が本格始動、5人乗りセダンへのこだわりはどう生きるか

ホンダの電動化戦略が本格始動、5人乗りセダンへのこだわりはどう生きるか

ホンダは、5人乗りセダンタイプの新型プラグインハイブリッド車(PHEV)「クラリティ PHEV」を発売する。クラリティ PHEVは、2016年3月に発売した燃料電池車(FCV)「クラリティ フューエルセル」と共通のプラットフォームを採用したクラリティシリーズの1つ。 2050年に電動車100%へ、開発と調達、オープンイノベーションに手厚い支援

2050年に電動車100%へ、開発と調達、オープンイノベーションに手厚い支援

経済産業省は2018年7月24日、「自動車新時代戦略会議」の第2回を開催し、2050年までの長期目標に向けた基本方針と今後5年間の重点取り組みについて中間整理案をまとめた。 エンジンとステアリングが連携すると、運転が上手く感じるクルマになる

エンジンとステアリングが連携すると、運転が上手く感じるクルマになる

マツダは「人とくるまのテクノロジー展2016」において、エンジン制御によってカーブや車線変更での車両の荷重移動を最適化する技術「G−ベクタリング コントロール」を発表した。エンジンとステアリングの連携のみで構成する低コストな機能で、車格を問わず搭載可能。2016年内にも搭載車種が投入される見通しだ。 大容量バッテリーを使わず“電欠”の不安解消、「毎日の充電は不満にならない」

大容量バッテリーを使わず“電欠”の不安解消、「毎日の充電は不満にならない」

2018年6月にキムコが発表した2台の電動スクーターの新モデル「Many 110 EV」と「Nice 100 EV」は、いずれも「iONEX(アイオネックス)」に対応している。アイオネックスとは、キムコが普及を目指している小型モビリティ用の電力供給ソリューションの名称だ。キムコ 会長のアレン・コウ氏は「車両の概念に、スマートフォンのアプリや急速充電ステーション、公衆コンセントのネットワークなどといったものを含めたもの」と表現している。 ロータリーエンジンの横置きが決め手、マツダの「REレンジエクステンダー」

ロータリーエンジンの横置きが決め手、マツダの「REレンジエクステンダー」

マツダが、「デミオEV」をベースに、走行距離延長装置(レンジエクステンダー)を搭載した「REレンジエクステンダー」。レンジエクステンダーを荷室下部に搭載するための薄型化の決め手は、新開発の排気量330ccロータリーエンジンを横置きにすることだった。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- 三菱ふそう川崎製作所のEVトラック製造とバッテリーリサイクルに迫る

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

コーナーリンク

マツダの丸本明氏

マツダの丸本明氏