世界初の無停止杼換式自動織機を構成する豊田佐吉の3つの発明:トヨタ自動車におけるクルマづくりの変革(7)(1/5 ページ)

トヨタ自動車がクルマづくりにどのような変革をもたらしてきたかを創業期からたどる本連載。第7回は、豊田佐吉による世界初の無停止杼換式自動織機を構成する3つの発明を中心に、1900年(明治33年)〜1904年(明治9年)における日本の政治経済の状況や世界のクルマの発展を見ていく。

1.はじめに

連載第4回から、トヨタ自動車の創業以前に時代を巻き戻し、自動力織機の発明によってトヨタ自動車創業に向けた礎を作り上げた豊田佐吉が活躍した時代の政治状況や織機技術の変遷、世界のクルマの発展などを紹介している。

今回は、1892年(明治25年)〜1899年(明治32年)を紹介した連載第6回に続き、1900年(明治33年)〜1904年(明治9年)を見ていこう。

2.遠州出身の豊田佐吉はなぜ名古屋に進出したのか

豊田佐吉が生まれ育った遠州の湖西地方(現在の静岡県と愛知県の県境付近)は、遠州木綿の産地として知られ、綿織物業が盛んであった。佐吉の母も昼は農作業に従事し、夜は機(はた)織りに精を出していた。その機織り仕事を少しでも楽にするため、佐吉は織機の発明を志したと伝えられている。

さて、湖西地方の東隣にある浜松地方では、佐吉が動力織機を発明した後、鈴木式織機製作所(現スズキ)、鈴政式織機(後の遠州織機、現エンシュウ)などの織機メーカーが設立された。このように、湖西に近い浜松地方に織機製造業が興る素地があったにもかかわらず、佐吉が名古屋に進出したのは、同郷の知人で金物製造業者の野末作蔵が名古屋にいたからである。

前回の連載第6回で述べたが、1894年(明治27年)、佐吉は野末を訪ね、織機用の金物製作を依頼した。

1895年(明治28年)、野末は織機用鉄製部品を製作し、その部品は動力織機の試験工場で組み付けられた。

1896年(明治29年)、動力織機の試作が完成し、試験運転と改良の後に翌年の1897年(明治30年)に実用化され、1898年(明治31年)に特許権を取得したことは、既述の通りである。

3.豊田佐吉が夢に描いた理想の自動織機の完成に向けて取得した特許の数々

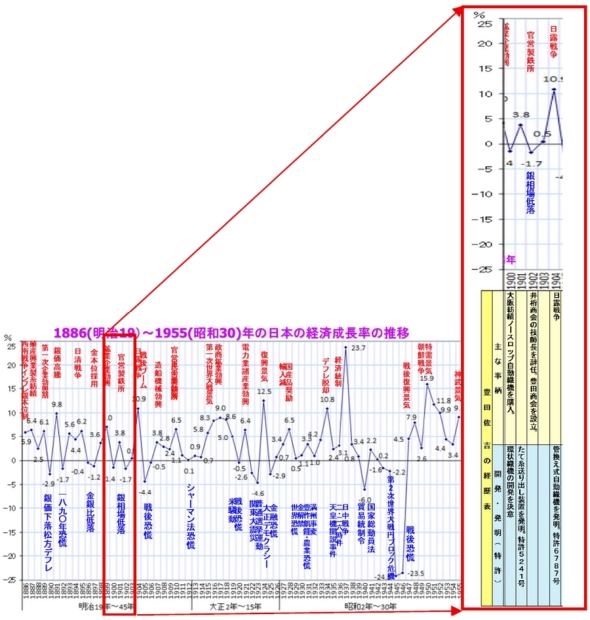

図1に、今回解説する1900年(明治33年)〜1904年(明治37年)における日本の経済成長率の推移と主な事柄、豊田佐吉の発明を示す。

ここからは、豊田佐吉が夢に描いた理想の自動織機「無停止杼換式豊田自動織機(G型)」を完成するために発明した装置の特許を取得したいきさつを見ていく。

織機において緯(たて)糸を補給する方法には、杼(ひ、シャットル、shuttle)ごと取り換える杼換式(シャットルチェンジ、shuttle changing)と、木管だけを取り換える管替式(コップチェンジ、cop change)がある。

豊田佐吉は、杼換式と管替式、両方の織機を発明しているが、管替式については「機械の操作実に難しいもの」と述べている。そこで、当時のわが国の社会情勢や技術水準を考慮して杼換式の研究を進め、1903年(明治36年)に世界で最初の無停止杼換式自動織機である「豊田式鉄製自動織機(T式)」を完成し、さらに試験研究を重ねて1924年(大正13年)に世界最高性能の無停止杼換式豊田自動織機(G型)として完成させたのである。

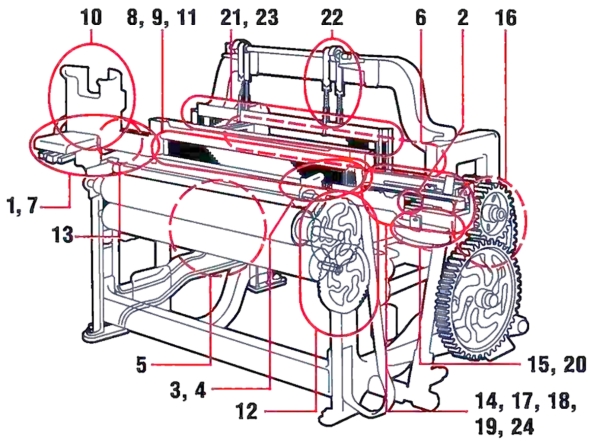

無停止杼換式豊田自動織機(G型)は、豊田佐吉の「研究と創造」による50余件にも及ぶ発明に基づき、大規模な紡織一貫の徹底した長期の完全なる営業的試験運転を重ねて完成された。その結果、図2に示すように取得した特許数は実に24件に上る。

そして、表1に示すように織機を完全に自動化するため、「自働化(保護・安全共)」および「保護・安全他(衛生)」などの機構・装置を発明し特許を取得した。無停止杼換式豊田自動織機(G型)はそのような発明と特許で成り立ち、さらにそれらが相互に連携作動して、世界一の性能を発揮できるようになっている。

表1は、図2の無停止杼換式豊田自動織機(G型)が完成するまでの発明の変遷と特許の番号、それらの関連が示されている。機構・装置名のうち、自働化(保護・安全共)に当たるのが、1.自動杼換装置、2.緯(よこ)糸探り装置(フィーラ)、3.緯糸切断自動停止装置(フォーク)、4.ウェフトフォーク抑制装置(緯止め装置)※1)、5.経(たて)糸送出装置、6.経糸切断自動停止装置、7.杼換準備装置、8.経糸保護装置、9.杼換安全装置、10.予備杼溜(ひため)、11.投杼安全装置、12.巻取装置、13.耳残り糸切断装置の13項目である。

一方、保護・安全他(衛生)などに当たるのは、14.杼、15.投杼桿受(とうひかんうけ)、16.ブレーキ切り装置、17.杼押装置(ス工ル)、18.杼箱蓋(ひばこぶた)、19.杼受箱、20.投杼桿戻し装置、21.綜絖(そうこう)、22.綜絖杼釣手、23.綜絖杼、24.杼受装置、の11項目である。

※1)ウェフトフォーク抑制装置は、ウェフトフォークを用いた緯止め装置(weft stop motion)と思われる。緯止め装置は、緯糸の正しい挿入をコントロールし、緯糸が挿入されなかったり、時間内に耳端まで到達しなかったたりしたときに織機を停止させる装置で、機械式、電子機械式および光電子式がある。

豊田佐吉と佐助の主な特許リスト

表2は、1890年(明治23年)〜1927年(昭和2年)の豊田佐吉(豊田自動織機の初代社長)と弟の佐助(同社2代目社長)による主な特許リストである。表2では、特許番号に対応する、発明者(特許権者)、出願日、登録日、発明の名称を示している。

| 特許番号 | 発明者(特許権者) | 出願日 | 登録日 | 発明の名称(図2内の番号と対応) |

|---|---|---|---|---|

| 1195 | 豊田佐吉(本人) | 明治23.11.11 | 明治24.5.14 | 織機 |

| 2472 | 佐吉(本人) | 明治27.6.27 | 明治28.2.14 | 糸繰返機 |

| 3173 | 佐吉(本人) | 明治30.2.25 | 明治31.8.1 | 織機(3.緯糸切断自動停止装置(フォーク)、5.経糸送出装置、6.経糸切断自動停止装置、8.経糸保護装置) |

| 3250 | 佐吉(本人) | 明治30.8.25 | 明治31.11.7 | 管捲機 |

| 3605 | 佐吉(本人) | 明治32.5.8 | 明治32.6.30 | 杼 |

| 4809 | 佐吉(本人) | 明治34.4.9 | 明治34.8.19 | 糸繰返機 |

| 5241 | 佐吉(本人) | 明治34.10.24 | 明治35.3.7 | 織機(5.経糸送出装置) |

| 6787 | 佐助(本人) | 明治36.8.6 | 明治36.11.4 | 織機(1.自動杼換装置、2.緯糸探り装置(フィーラ)、6.経糸切断自動停止装置) |

| 7433 | 佐助(本人) | 明治37.4.23 | 明治37.6.1 | 織機(1.自動杼換装置、2.緯糸探り装置(フィーラ)、3.緯糸切断自動停止装置(フォーク)) |

| 7676 | 佐助(本人) | 明治37.4.16 | 明治37.8.10 | 織機(6.経糸切断自動停止装置) |

| 8320 | 佐助(本人) | 明治37.11.28 | 明治38.1.19 | 織機 |

| 11056 | 佐吉(本人) | 明治39.8.27 | 明治39.10.3 | 15.投杼桿受 |

| 11094 | 佐吉(本人) | 明治39.8.27 | 明治39.10.10 | 経糸解除及緊張装置(5.経糸送出装置) |

| 12059 | 佐吉(本人) | 明治 39.12.31 | 明治40.5.1 | 1.自動杼換装置⇒次回解説 |

| 12125 | 佐吉(豊田式) | 明治40.5.6 | 明治40.5.16 | 21.豊田式綻絖 |

| 12169 | 佐吉(本人) | 明治39.4.28 | 明治40.5.28 | 環状織機 |

| 14665 | 佐吉(本人) | 明治41.6.21 | 明治41.7.3 | 織機用捲取装置 |

| 15009 | 佐吉(本人) | 明治41.8.5 | 明治41.9.29 | 経糸停止装置(6.経糸切断自動停止装置⇒次回解説) |

| 15097 | 佐吉(本人) | 明治41.8.7 | 明治41.10.20 | 15.投杼桿受 |

| 16194 | 佐吉(本人) | 明治42.3.31 | 明治42.5.5 | 15.投杼桿受 |

| 16870 | 佐吉(本人) | 明治42.6.29 | 明治42.8.9 | 織機(16.ブレーキ切り装置) |

| 17028 | 佐吉(本人) | 明治42.6.10 | 明治42.9.28 | 1.自動杼換装置 |

| 17174 | 佐吉(本人) | 明治42.6.29 | 明治42.10.9 | 経糸停止装置(6.経糸切断自動停止装置) |

| 17877 | 佐吉(本人) | 明治42.? | 明治42.? | 4.ウェフトフォーク抑制装置 |

| 17878 | 佐吉(本人) | 明治42.? | 明治42.? | 13.耳残り糸切断装置 |

| 17879 | 佐吉(本人) | 明治42.? | 明治42.? | 22.綜絖杼釣手 |

| 18263 | 佐吉(豊田式) | 明治43.3.14 | 明治43.7.8 | 杼換準備装置 |

| 18548 | 佐吉(豊田式) | 明治43.3.14 | 明治43.9.12 | 二挺杼転換装置 |

| 18663 | 佐吉(豊田式) | 明治43.3.28 | 明治43.10.8 | 経糸停止装置(6.経糸切断自動停止装置) |

| 19216 | 佐吉(豊田式) | 明治43.3.29 | 明治44.1.23 | 23.綻絖枠 |

| 26092 | 佐吉(本人) | 大正3.3.14 | 大正3.6.12 | 15.投杼桿受 |

| 26212 | 佐吉(本人) | 大正3.2.6 | 大正3.7.4 | 経糸解除及緊張装置(5. アンクル式(バックローラ付)土)経糸送出装置) |

| 26213 | 佐吉(本人) | 大正3.2.6 | 大正3.7.4 | 経糸解除及緊張装置(5.経糸送出装置) |

| 26545 | 佐吉(本人) | 大正3.? | 大正3.? | 15.投杼桿受(緩衝装置) |

| 26931 | 佐吉(本人) | 大正3.5.23 | 大正3.12.1 | 環状単流原動機 |

| 27006 | 佐吉(本人) | 大正3.11.2 | 大正3.12.15 | 経糸解除及緊張装置(5.ウォーム歯車式経糸送出装置) |

| 28658 | 佐吉(本人) | 大正4.2.15 | 大正4.11.24 | 15.投杼桿受(緩衝装置) |

| 29484 | 佐吉(本人) | 大正3.12.15 | 大正5.5.18 | 自動織機(9.杼換安全装置) |

| 31865 | 佐吉(本人) | 大正6.5.10 | 大正6.12.10 | 環状単流原動機 |

| 39749 | 佐吉(本人) | 大正9.12.14 | 大正10.8.30 | 環状単流原動機 |

| 39534 | 佐吉(本人) | 大正9.? | 大正10.? | 28.投杼安全装置 |

| 50891 | 佐吉(本人) | 大正11.? | 大正11.? | 7.杼換準備装置 |

| 50918 | 佐吉(本人) | 大正11.? | 大正11.? | 10.予備杼溜 |

| 50940 | 佐吉(本人) | 大正11.? | 大正11.? | 2.緯糸探り装置 |

| 50941 | 佐吉(本人) | 大正12.? | 大正12.? | 2.緯糸探り装置 |

| *60283 | 佐吉(本人) | 大正13.? | 大正14.? | 14.杼(シャットル) |

| *61509 | 佐吉(本人) | 大正13.? | 大正14.? | 糸繰機・整経機用球入糸道装置 |

| *64513 | 佐吉(本人) | 大正13.? | 大正14.? | 6.経糸切断自動停止装置 |

| *64601 | 佐吉(本人) | 大正13.? | 大正14.? | 9.杼換安全装置 |

| *64798 | 佐吉(本人) | 大正13.? | 大正14.? | 17.杼押装置(ス工ル) |

| *65156 | 佐吉(本人) | 大正13.? | 大正14.? | 1.自動杼換装置 |

| *65171 | 佐吉(本人) | 大正13.12.25 | 大正14.8.11 | 環状織機の綻絖装置 |

| *65262 | 佐吉(本人) | 大正13.12.25 | 大正14.8.19 | 環状織機の杼推進装置 |

| *65711 | 佐吉(本人) | 大正13.12.25 | 大正14.9.11 | 環状織機の織布巻取装置 |

| *67066 | 佐吉(本人) | 大正13.? | 大正14.? | 6.ドロッパ探知機械式経糸切断自動停止装 |

| *67066 | 佐吉(本人) | 大正13.? | 大正14.? | ウォーム歯車式経糸送出装置(改良) |

| *71061 | 佐吉(本人) | 大正15.2.1 | 昭和2.2.18 | スピンドル伝動装置 |

| 表2 豊田佐吉と佐助の主な特許リスト 出所:戦略経営研究所「知的財産権の訂正と紛争」の資料を基に一部追加 | ||||

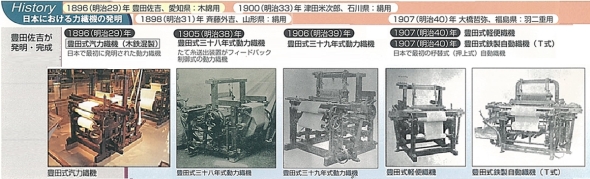

図3は、豊田佐吉が製作した1896年(明治29年)〜1909年(明治42年)の自動織機の変遷である。前回の連載第6回では、1896年(明治29年)の「豊田式汽力織機」から1899年(明治32年)の「豊田式木鉄混製力織機」までを見てきたが、今回は無停止杼換式豊田自動織機(G型)の完成に向けて重要な3つの発明を行った1900年(明治33年)〜1905年(明治38年)を見ていく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- 油圧ショベルに3Dマシンガイダンス機能を付与するセンサーキットが誕生

コーナーリンク