世界初の無停止杼換式自動織機を構成する豊田佐吉の3つの発明:トヨタ自動車におけるクルマづくりの変革(7)(4/5 ページ)

6.経糸切断自動停止装置の発明

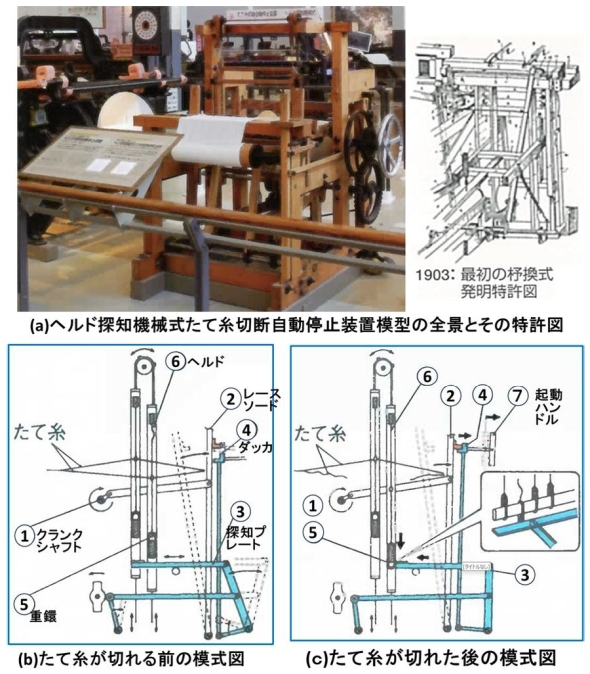

次に、同年の1903年に特許取得した特許第6787号の内、経糸切断自動停止装置を見てみよう。

経糸切断自動停止装置は、経糸が切れた場合に織機を自動的に停止させる装置であるこれは、連載第1回で述べた、豊田佐吉とトヨタのモノづくりの原点である「自働化」の大原則の一つとなっている「異常があれば止まる」に相当する。

経糸が一本でも切れたままで織り続けると、糸が抜けた部分が織物に筋となって現れたり、さらに別の経糸が多数切れたりする原因となって致命的な品質不良を発生させる。この「経糸切断自働停止装置」の発明は、不良品の発生を未然に防止でき製織時の監視作業をも軽減し、人手より多くの織機が運転できるようになり、生産性や織物品質を飛躍的に向上させた。

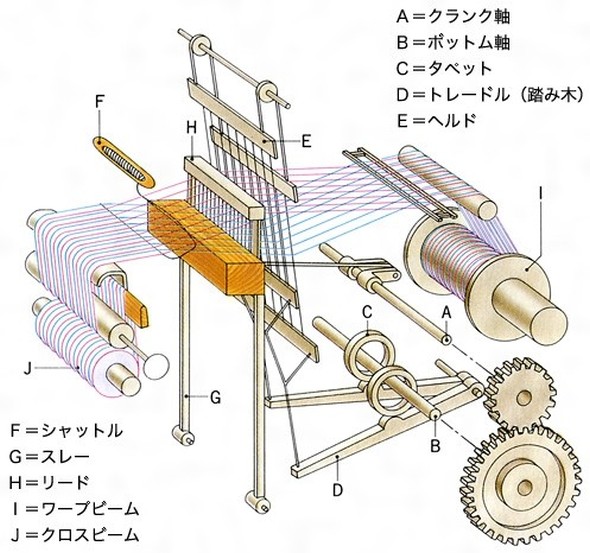

ここではまず、図11に示す力織機の基本構造とその基本的な運動機構を理解してから、図12で経糸切断自動停止装置について説明したい。

織機は、巻かれている経糸を送り出していく(I)ワープビーム(warp beam、経巻)※11)、巻き取りをする(J)クロスビーム(cross beam、千巻)、両者の間にあって織物組織に応じて開口※12)を行う(E)綜絖(そうこう、heald、ヘルド)※13)、(F)緯糸を入れる杼、緯打ちをする(H)筬(おさ、reed、リード)などが主要構成部分である。

さて、経糸は整経機で平行にそろえられて(I)ワープビームに巻かれている。そこから引き出された経糸は(D)綾棒(あやぼう、weaving rod※14))と呼ばれる細長い棒で1本おきに上下に振り分けられ、次の綾棒D′でその上下を逆にして経糸の順序が横方向に乱れるのを防いでいる。

※11)日本工業規格JIS L 0306:1998 製織機械用語では、ワープビーム(warp beam)とは、経糸を織機に装着するためのビームで一般的にフランジが付いている。ビームは送出装置によって回転を制御される。ヤーンビーム、ウィバースビームとも。

※12)開口(かいこう、shedding)とは、所定の杼口を作ること。また、全開口(ぜんかいこう、open shed)とは、ひ口の上下線となる経糸中から必要な経糸を引き上げ引き下げて作る杼口。

※13)ヘルド(heald)、日本語で綜絖は、織機上の経糸を、目的とする織物組織に応じて上下に分け、緯糸を通す杼道(ひみち)を作る織機の重要部品。糸を編んだもの、針金または薄板金製のものがある。中央部に経糸を通す穴があり、上下を枠でまとめ、ひとまとめの経糸が同一行動をとるようになっている。日本工業規格JIS L 0306:1998 製織機械用語では、「メールを備え、メールに通された経糸に開口運動を与える部品。中央部にメールがあり、両端にエンドループがある。そうこう(綜絖)、ハーネスとも」と定義されている。

※14)綾棒(あやぼう、weaving rod)、綾竹(あやたけ)ともいう。綾棒は、経糸を1本ずつ上下に振り分ける細長い棒で、綾織りの際に使用される。綾竹といった場合、次の意味がある。1)機織り機で、縦糸のもつれを防ぎ、順序を正しくするために、その間に入れる細い竹の棒。綜竹(あぜたけ)。2)引き窓の引き縄を掛けるため横に渡した竹。3)「綾織竹」に同じ。

綾棒を通過した経糸は1本ずつ針金で作られた(E)綜絖の中央にある小さい穴(目)に通され、ついでくし状に並べられた棒(筬羽、おさは)を枠で固定した(F)筬の各間隙を2〜数本一緒に通された後、幾つかのガイドを経て(J)クロスビーム(布巻、ぬのまき)に巻かれている。

このように経糸を綜絖などに通し、織機にかけることを引き込みおよび機掛け(はたがけ)という。織物の組織は基本となる組織が繰り返されているので、経糸はある本数おきに同じ上下運動をすればよい。

そこで前述した綜絖のうち、同じ運動をするものを一つの枠に取り付けておけば、この枠(綜絖枠)を上下して開口を行うことができる。なお、多数の綜絖を取り付けた枠も全体として綜絖と呼ばれ、1枚、2枚と数える。綜絖は針金(ワイヤやひもの他、板金のものもある。手織機は糸を用いる)を撚(よ)って作られている。綜絖の上下運動により経糸が所定の開口状態になると、木管に巻かれた緯糸が入っている舟形の(F)杼を左右に飛ばして緯入れを行う。このとき前後に揺動する(G)スレーに固定されている筬は後方に移動しており、杼はこの筬とレース(lace、開口した下側の経糸に接するように(G)スレーに固定されている)に沿って飛走し、緯糸はシャットルから引き出されて上下2群の経糸の間(杼口)※15)に挿入される。

※15)杼口(ひぐち、shed)とは、織機で布を織る際に杼が通る隙間。経糸を隙間にして作った空間に緯糸を収める部分。ちなみに、上口(うわくち、over shed)とは、杼口の上線となる経糸だけを引上げて作る杼口。中口(なかくち、center shed)とは、杼口を閉じた位置から必要なた経て糸を引き上げ引き下げて作る杼口。下口(したくち、under shed)とは、杼口の下線となる経糸だけを引下げて作る杼口。口出し(くちだし、pick finding)とは、織機で緯切れなどがあったとき所望の杼口を見いだすこと。

※16)糸ヘルド(warp heald)とは、経糸で作られたヘルドで、経糸で作られたリングのメールがある。メール(thread eye)は、ヘルドの中央部にあって、経糸をガイドする孔(あな)。挿入物があるものとないものとがある。目ともいう。ちなみに、ワイヤヘルド(twin-wire heald)とは、鋼線をねじって作られたヘルドで、鋼線で作られたリングのメールがある。

これらを予備知識として、図12に示す経糸を開く部品(糸ヘルド※16)+重鐶)で糸切れを検出する「ヘルド(綜絖)探知機械式特許第6787号」(1903年)を見ていく。

図12(a)はトヨタ産業技術記念館に展示されている模型である。経糸が切れると、経糸の開口に用いる糸製のヘルド(綜絖)の下端に吊り下げられた金属製の細長い重鐶(すいかん、リング)が落下することにより、揺動する探知プレートの動きが妨げられて停止機構が働き、織機が自動的に停止する。

図12(b)は、経糸が切れる前の模式図である。(1)クランクシャフトの回転で(2)レースソード(lace sword、レース脚)が揺動し、それに同期して経糸が切れると(3)探知プレートが往復運動し、(4)ダッカが上下連動を行う。(5)重鐶をつるした(6)糸製へルドは、上昇と下降を繰り返す。レースソード前進時は、ダッカは下がった位置にあり、ダッカ上部を通過する。

図12(c)は、経糸が切れた後の模式図である。経糸が切れると、(6)ヘルドの(5)重鐶が落下し、(3)探知プレートと(4)ダッカの動きが阻止される。(2)レースソードの前進で(4)ダッカが押されて(7)起動ハンドルが解除され、織機が止まる。

豊田佐吉が1896年に発明した豊田式汽力織機では、布の巻き取り装置などを備えるなど自動化を進めた。これにより以前の20倍もの生産ができるようになり、織り出す綿布の質が高く、一定である点も評価され、世間から大きな注目を集めた。工場制手工業が主流であった日本の織布工業の機械化に寄与し、日清戦争後の綿布大量生産と輸出を隆盛し、国家財政立て直しにも貢献した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- 油圧ショベルに3Dマシンガイダンス機能を付与するセンサーキットが誕生

コーナーリンク

図11 力織機の基本構造 出所:コトバンク「

図11 力織機の基本構造 出所:コトバンク「