物流企業のEV導入に4つの課題、4200台導入したヤマト運輸の対策とは:脱炭素(1/3 ページ)

ヤマト運輸が約15年にわたるEVの活用を中心に同社のサステナビリティの取り組みについて説明。2030年度までに、4万台の集配車両の約60%に当たる2万3500台のEVを導入するなどして、2020年度比でGHG(温室効果ガス)排出量を48%削減する目標の達成を目指す。

ヤマト運輸は2025年6月23日、東京都内で会見を開き、約15年にわたるEV(電気自動車)の活用を中心に同社のサステナビリティの取り組みについて説明した。2030年度までに、4万台の集配車両のうち約60%に当たる2万3500台のEVを導入するなどして、2020年度比でGHG(温室効果ガス)排出量を48%削減する目標の達成を目指す。

ヤマト運輸 常務執行役員(グリーンイノベーション開発 統括)の福田靖氏は「2011年の東日本大震災の際に、岩手、宮城、福島の東北3県で災害対応を担当したが、特に原発事故の影響があった福島県では燃料不足で集配車両を走らせるのが困難だった。このことが電力で走れるEVに注目する起点になり、2011〜2012年に京都で『MINICAB-MiEV』を100台導入することを決めた。それ以降も継続して集配車両へのEV導入を進め、現在は約4200台を集配業務に利用している。さらに、2021年8月には首相官邸における有識者会議でカートリッジ式バッテリーEVを提案するとともに、グリーンイノベーション基金に基づく研究開発を行うようになるなど足元での取り組みもさまざまな形で進んでいる。2030年度の48%というGHG排出量削減目標は、物流業者として達成したいと考えている」と語る。

2030年度までに集配車両の6割に当たる2万3500台のEVを導入へ

日本国内におけるCO2排出量の産業ごとの内訳を見ると、ヤマト運輸が関わる運輸部門が19.2%で、このうちトラックが7ポイント前後を占める。日本全体のGHG排出量の削減目標は2030年度までに2013年度比で46%だが、物流業界は削減の難易度が高いこともあり2030年度までに2013年度比で35%となっている。

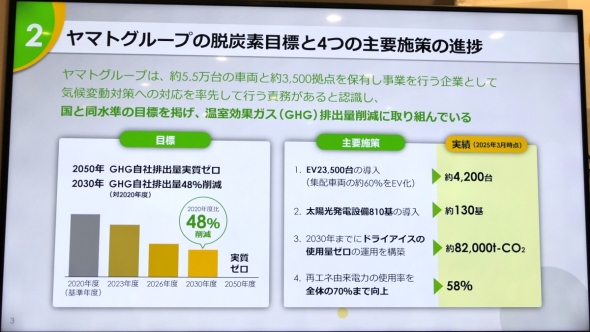

これに対してヤマト運輸を中核とするヤマトグループは、GHG排出量を2030年度までに2020年度比で48%削減し、2050年度には実質ゼロにすることを目指している。2030年度までに行う主要施策としては、EV2万3500台の導入、太陽光発電設備810基の導入、ドライアイスの使用量ゼロの運用を構築、再エネ(再生可能エネルギー)由来電力の使用率を全体の70%まで向上することの4つを挙げている。2025年3月までの実績では、EVは約4200台、太陽光発電設備は130基、ドライアイスの使用量関連では8万2000トンのCO2排出量削減、再エネ由来電力の使用率は58%となっている。その結果、2020年度比でのGHG排出量削減比率は、2024年度が15%、2025年度見込みが20%であり、2030年度の48%に向けて着実な歩みを進めている。

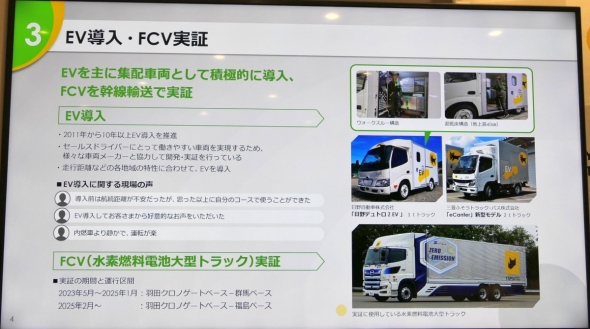

EV導入については、現在導入している約4200台のうち約4000台が1トン車/2トン車で、残り約200台が軽EVだ。当初導入したのは軽EVのMINICAB-MiEVだったが、以降は日野自動車や三菱ふそうトラック・バス、いすゞ自動車などからの導入が中心となっている。ヤマト運輸 グリーンイノベーション開発部 グリーンイノベーション開発部長の上野公氏は「内燃機関車をEVに置き換えるだけでなく、現場のセールスドライバーにとって働きやすい車両にするために車両メーカーと協力して開発や実証を行ってきた」と説明する。例えば、日野自動車の「デュトロ Z EV」は、従来の内燃機関車よりもさらに低い地上高40cmという超低床構造を実現し、セールスドライバーの労働負荷の削減につなげた。「デュトロ Z EVの荷室の高さは階段1段分くらいだが、従来は階段2段分あった。3.8万人のセールスドライバーが1日100〜200回乗り降りすると考えると、年間で総計1.5億回の乗り降りが発生することになる。この労働負荷を軽減することには大きな意味がある」(上野氏)。

また、幹線輸送についてはFCV(燃料電池車)の大型トラックを用いた実証実験を行っており、今後実証の台数を増やすなどしていく方針である。福田氏は「FCVは幹線輸送に適していると感じている。今後大型幹線に物流拠点が整備されていけば利用拡大の可能性は十分にあるだろう」と述べる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- 油圧ショベルに3Dマシンガイダンス機能を付与するセンサーキットが誕生

コーナーリンク

ヤマト運輸の福田靖氏

ヤマト運輸の福田靖氏

ヤマト運輸の上野公氏

ヤマト運輸の上野公氏