インテリジェントなエッジとクラウドの連携からマイクロソフトが生み出すもの:de:code 2018 基調講演(2/2 ページ)

世界20億人のファーストラインワーカーをMRで支援

米国マイクロソフト MRスタジオ ゼネラルマネジャーのロレイン・バーディーン(Lorraine Bardeen)氏は、「マルチセンサー、マルチデバイス」の取り組みにおいて、MRの果たす役割の重要性を説いた。

マイクロソフトは「Microsoft 365」などの業務アプリケーションと「Microsoft Graph」によりデジタル世界のデータを収集している。これと現実世界のデータを組み合わせる上で役立つのが、ヘッドマウントディスプレイ「HoloLnes」を用いた空間データの投影だ。バーディーン氏は「モダンワークプレースには、ナレッジワーカーとファーストラインワーカーがいる。顧客や現場の問題に最初に気付くファーストラインワーカーは世界に20億人いるといわれているが、MRでその活動を支援したい」と強調。ドイツの大手ティア1サプライヤーであるZFや、ドイツの鉄鋼部品メーカーであるティッセンクルップの採用事例を紹介した。

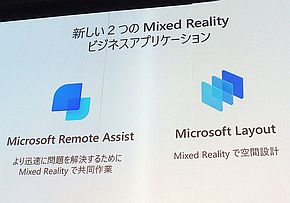

ナレッジワーカーとファーストラインワーカー(左)。マイクロソフトは、世界に20億人いるファーストラインワーカーの活動をMRで支援するという。新たなMRのビジネスアプリケーションも2つ投入した(右)(クリックで拡大) 出典:マイクロソフト

ナレッジワーカーとファーストラインワーカー(左)。マイクロソフトは、世界に20億人いるファーストラインワーカーの活動をMRで支援するという。新たなMRのビジネスアプリケーションも2つ投入した(右)(クリックで拡大) 出典:マイクロソフトまた、新たなMRのビジネスアプリケーションを2つリリースしている。リモートでの共同作業を支援する「Microsoft Remote Assist」と、MRによる空間設計を可能にする「Microsoft Layout」である。

「Azure」と日立の「Lumada」が緊密に連携

基調講演の最後には、日本マイクロソフト 社長の平野拓也氏が登壇。注力分野としてMR、IoT、AIの3つを挙げ、日本での活動状況を紹介した。

MRでは、Microsoft Mixed Realityパートナープログラムに、セック、ポケット・クエリーズ、シャンティ、電通国際情報サービスが新たに加わった。IoTでは、2016年に13社で立ち上げた「IoTビジネス共創ラボ」の参加企業が、現在では435社まで増えているという。さらに平野氏は、IoT関連の取り組みとして、日立製作所のIoTプラットフォーム「Lumada」とAzureが連携していく方針を示した。既にさまざまな採用事例で両社は連携しているが、今後より緊密な関係を築いていくことになりそうだ。

AIについては、日本マイクロソフトで開発を進めているソーシャルAIチャットボット「りんな」が、会話エンジンの共感モデルを次世代に移行することを発表。また、米国で発表済みの、障害者を支援するAI技術への投資プロジェクト「AI for Accessibility」に基づき、開発者コミュニティー「Accessibility Developer Community」を日本支援技術協会と連携して設立したことも発表している。

関連記事

IoTでマイクロソフトはどういう存在を目指すのか

IoTでマイクロソフトはどういう存在を目指すのか

日本マイクロソフトはIoTに特化したパートナーイベント「IoT in Action」を開催。基調講演におけるマイクロソフトのIoT戦略と、国内のIoTの取り組みを紹介したプレスラウンドテーブルの内容をお伝えする。 エッジからクラウドまで、産業別で「価値を生むIoT」を訴えたマイクロソフト

エッジからクラウドまで、産業別で「価値を生むIoT」を訴えたマイクロソフト

マイクロソフトはハノーバーメッセ2018に出展し、エッジからクラウドまでハイブリッドで円滑にデータ連携を実現する価値を訴求。これらの価値を産業別に落とし込み、既に多くの価値を生んでいることを事例を通して示した。 今後4年間でIoTへ50億ドルを投資――マイクロソフト

今後4年間でIoTへ50億ドルを投資――マイクロソフト

Microsoftは、今後4年間でIoT分野に50億ドルを投資すると発表した。IoTとインテリジェントエッジの可能性を拡大し、高度化する顧客要望の支援強化を図る。 エッジとクラウドのシームレスな連携がIoTの価値を拡張する――マイクロソフト

エッジとクラウドのシームレスな連携がIoTの価値を拡張する――マイクロソフト

日本マイクロソフトは「Embedded Technology 2017」「IoT Technology 2017」で、「インテリジェントクラウド、インテリジェントエッジ」を訴え、エッジからクラウドまでをシームレスに展開できる価値を訴求した。 マイクロソフトが研究する「信用できるAI」は「FATE」が必要

マイクロソフトが研究する「信用できるAI」は「FATE」が必要

マイクロソフトの研究部門であるマイクロソフトリサーチ(MSR)は、AI研究について「基礎研究」「タスク完了」「信用できるAI」という3つの方針を掲げている。また方針の1つである「信用できるAI」には「FATE」が必要になるという。 船舶の自動航行をMRとAIで実現するJRCS、マイクロソフトはHoloLensで陸海空制覇

船舶の自動航行をMRとAIで実現するJRCS、マイクロソフトはHoloLensで陸海空制覇

JRCSと日本マイクロソフトは、MR(複合現実)やAI(人工知能)などを活用して海運・海洋産業の働き方改革を推進するプロジェクト「JRCS Digital Innovation LAB」を開始する。JRCSは、同プロジェクトで開発する遠隔トレーニングや船舶の自動航行サービスなどを中核とするデジタルイノベーション事業を拡大する方針。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 資生堂の新美容液を生み出す「fibona」とは、最小工場発のアジャイル型モノづくり

- 【クイズ】ニデックの会計不正に関する報告書、要因の最初に挙がったのは?

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- AWSは信頼性への投資に注力 フィジカルAI開発を支援する新たなプログラムも発表

コーナーリンク

米国マイクロソフトのロレイン・バーディーン氏

米国マイクロソフトのロレイン・バーディーン氏 日本マイクロソフトの平野拓也氏

日本マイクロソフトの平野拓也氏 日立製作所とマイクロソフトはIoT分野で連携を強化する

日立製作所とマイクロソフトはIoT分野で連携を強化する