「Vive」「Unity」「Photon」でVRコラボレーション、トヨタの販売店向けに開発:VRニュース

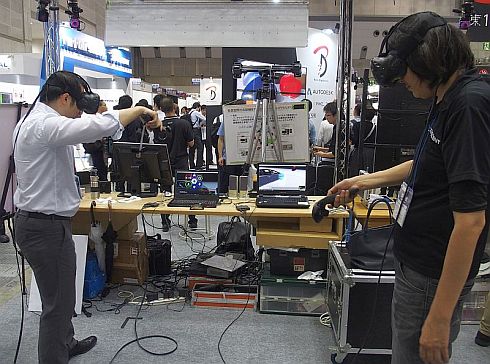

電通国際情報サービス(ISID)は、「第25回 3D&バーチャル リアリティ展(IVR2017)」において、トヨタ自動車向けに開発中のVRマルチユーザーコラボレーションシステムを披露した。

電通国際情報サービス(ISID)は、「第25回 3D&バーチャル リアリティ展(IVR2017)」(2017年6月21〜23日、東京ビッグサイト)において、トヨタ自動車向けに開発中のVR(仮想現実)マルチユーザーコラボレーションシステムを披露した。

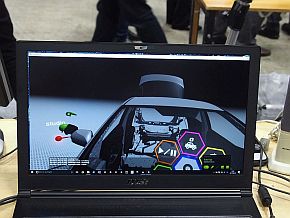

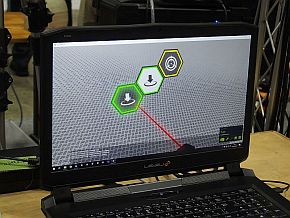

同システムを使えば、VR空間内で車両の3Dデータを複数人で共有できる。インターネットを経由すれば遠隔地であっても情報を共有することが可能だ。「販売店の車両の販促や整備に必要な情報を教育することを主な目的として開発を進めており、イントラネットでの接続は前提になっていない。海外を含めて遠隔地とインターネットでつないで、車両情報を共有できることが要件になっている」(ISIDの説明員)。このため、VR空間への同時接続数は20〜30台は可能だとしている。

システム構成は、VRのHMD(ヘッドマウントディスプレイ)は「HTC Vive」、3Dデータのレンダリングは「Unity」、ネットワークエンジンは「Photon」を用いている。要件定義とシステム設計はISIDが、実際のシステム開発はクレッセントが担当した。「Unity、Photonというコンピュータゲームに広く用いられている開発環境なので、かなり安価に提供できるとみている。少なくとも、自動車販売店が導入をためらうような価格設定にはならない」(同説明員)という。

ただし、車両の3Dデータについては、3D CADツールによるソリッドデータをトヨタ自動車側で軽量化したものを使用している。Unityには、3D CADデータを取り込む「Unity CAD Importer」という機能があるものの、この機能と3D CADデータの組み合わせでVRシステムを軽快に動かすことは難しいからだ。

今回披露したシステムは、国内と東南アジアを結ぶなど2017年内にさまざまな実証実験を実施する予定で、その後実用化の段階に入る見通しだ。

関連記事

3D CADで作った3Dデータを生かし切るVRとARの進化

3D CADで作った3Dデータを生かし切るVRとARの進化

AI(人工知能)と同じく2016年にブームを迎えたVR(仮想現実)。2017年以降、このVRが、製造業や建設業の設計開発プロセスに大きな変化を与えそうだ。AR(拡張現実)についても、「デジタルツイン」をキーワードに3D CADで作成した3Dデータの活用が進む可能性が高い。 「VR=仮想現実感」は誤訳!? VRの定義、「製造業VR」の現状と課題

「VR=仮想現実感」は誤訳!? VRの定義、「製造業VR」の現状と課題

製造業VR開発最前線 前編では、VRやAR、MRの概要、製造業向けVRの他の分野のVRとは異なる特徴、これまでの状況などを説明する。 「とにかくデータが巨大」「ケーブルが邪魔」――製造業VRの悩ましい課題を乗り越えよ!

「とにかくデータが巨大」「ケーブルが邪魔」――製造業VRの悩ましい課題を乗り越えよ!

製造業VR開発最前線 後編では、実際の導入を検討するにあたっての具体的な事項や、今後の具体的な発展、製造業でのゲームエンジンの利用によるVR開発の広がりについて説明する。 設計や製造でVRを使いこなせ、オートデスクが4種の体験型デモでアピール

設計や製造でVRを使いこなせ、オートデスクが4種の体験型デモでアピール

Autodesk(オートデスク)は、ユーザーイベント「Autodesk University 2016」の展示会場で、製品設計や製造プロセスといったエンジニアリングにVR(仮想現実)を生かすための体験型デモンストレーションを実施した。 VR空間での“ワイガヤ”設計レビューが合理化で失われた設計情報の共有を可能に

VR空間での“ワイガヤ”設計レビューが合理化で失われた設計情報の共有を可能に

サイバネットシステムは、VR(仮想現実)を用いた設計レビュー支援システム「バーチャルデザインレビュー」の販売を開始した。3D CADツールやCAEツールの導入/普及に合わせて進んだ合理化によって失われた、設計業務におけるノウハウやちょっとしたコツなどの情報共有を可能にする「ワイガヤ設計レビュー」をコンセプトに開発された。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?