自動運転実用化時期を前倒した日本、米国とドイツを捕捉できるのか:Autonomous Vehicle and ADAS Japan 2016レポート(4/4 ページ)

日独で地図メーカー対決

同カンファレンス2日目の午後のテクノロジーセッションでは、高精度3次元地図についてドイツのHEREと、トヨタマップマスター/ゼンリン/インクリメントPの日本勢がパネルディスカッションに登場した。会場からは、インターネットを通じてさまざまな質問や意見が投稿され、会場全体が一丸となった議論が繰り広げられた。

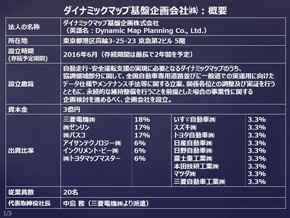

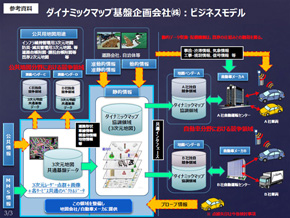

日本勢を代表して、ゼンリンは2016年6月に設立した「ダイナミックマップ基盤企画会社」の事業概要を説明した。その上で、日系地図メーカー3社がダイナミックマップにおける「協調領域と差別化要因」についてそれぞれの意見を述べた。だが、収益性を確保できる「明確な差別化事業」を提案した企業はいなかった。

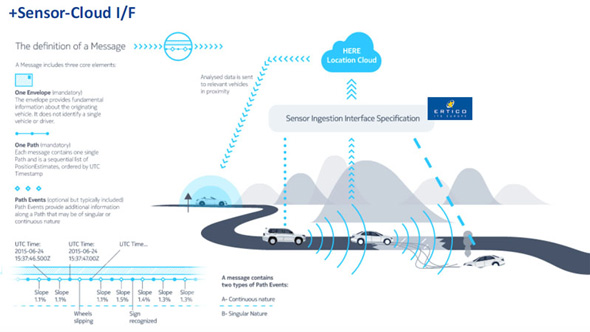

一方で、HEREは自社のHDライブマップがレイヤー別で構成されており、フルスペックからADAS専用まで、用途に応じて取り出せる点を強調。また、同社がセンター クラウド インタフェースと呼ぶシステムが、既に欧州のERTICOで標準化の協議に入っており、日本のダイナミックマップマップとHEREとの「協調」が必然ではないか、と述べた。

社会に必要とされる自動運転とは

今回、2日間のカンファレンスを通じて、度々「社会受容性」という言葉で出てきた。だが、筆者の印象では自動車メーカーやティア1サプライヤが言う「社会受容性」は、モノ作りの視点での社会に対する「すり合わせ」に思える。

需要に対しては、仕向け各地で一般人を対象としたアンケート調査を行っているが、現状で一般人の中に自動運転に対する見識が不足しており、そこから得たアンケートデータの信頼性に課題が残ると考えられる。今後は、自動車メーカーやティア1サプライヤは、社会における自動運転の需要を精査することが必要だ。

そして、国連やNHTSAなどによる法整備だけではなく、ヒューマンファクター(人的要因)を優先した、真の意味での「社会に必要な自動運転」の議論が必要だと強く感じた。

関連記事

アウディもBMWもダイムラーも欲しがる高精度地図データの雄、HEREの現在地

アウディもBMWもダイムラーも欲しがる高精度地図データの雄、HEREの現在地

HEREは、高精度な3次元地図データをはじめ、自動運転車を実用化する上で重要な技術を持つ企業だ。配車サービスのUberや、アウディ、BMW、ダイムラーの3社連合が買収に名乗りを上げるなど注目を集めているが、そのHEREの現在の事業展開はどのようなものなのか。同社のアジア太平洋地域担当本部長を務めるマンダリ・カレシー氏に話を聞いた。 北京モーターショーに見る、中国地場自動車メーカー変化の兆し

北京モーターショーに見る、中国地場自動車メーカー変化の兆し

自動車市場の成長を支えるのは既に成熟し切った日米欧ではなく新興国だ。本連載では、その新興国各国のモーターショーや開催都市の自動車事情を紹介していく。第1回は、世界最大の自動車市場となって久しい中国の首都・北京で開催された「第14回北京モーターショー」のレポートをお送りする。 配車サービスにとどまらないUberの野望

配車サービスにとどまらないUberの野望

2014年3月に日本市場への参入を果たした配車サービスのUber。同社は、配車サービス以外の取り組みも積極的に展開しており、集荷、ランチ配達、引っ越し、果ては子猫のレンタルなども行っている。自動運転技術の開発にも乗り出すなど存在感は日増しに大きくなっているが、Uberの狙いはどこにあるのだろうか。 週65回以上乗ると無料になるレンタカー、GMとリフトが開始

週65回以上乗ると無料になるレンタカー、GMとリフトが開始

General Motorsと配車サービスを手掛けるベンチャー企業のLyftは、レンタカーサービス「エクスプレス・ドライブ・プログラム」を米国の各都市で導入する。「利用頻度が高いほど利用者の負担が少なくなるシステム」(GM)だとしている。GMがレンタカー用の車両を提供する。保険やメンテナンスなどを含めた基本利用料金は週99米ドル(約1万1000円)から。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- トヨタの“CIO”は情報システムではなく産業全体にコミットする

コーナーリンク

パネルディスカッションでは日独の地図メーカーが登壇した

パネルディスカッションでは日独の地図メーカーが登壇した