呼気中のアンモニアを短時間で測定する呼気センサーデバイスを開発:医療機器ニュース

富士通研究所は、呼気に含まれる成分を短時間で測定できる、携帯型の呼気センサーデバイスを開発した。生活習慣病との関わりが示唆される、アンモニアなどの特定のガス成分だけを抽出できる。

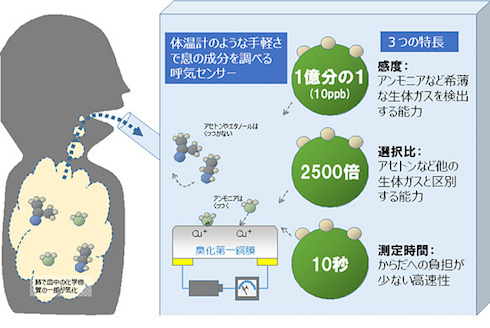

富士通研究所は2016年4月18日、呼気に含まれる成分を短時間で測定できる、携帯型の呼気センサーデバイスを開発したと発表した。生活習慣病との関わりが示唆されるアンモニアなどの特定のガス成分だけを抽出し、短時間で濃度を計測できるもので、2018年中の実用化を目指す。

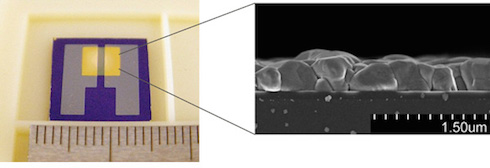

今回研究所では、胃がんの危険因子である、ピロリ菌感染との相関が指摘されるアンモニアに着目。P型半導体である臭化第一銅膜がアンモニアを吸着する性質を応用し、アンモニアだけを高感度に測定するセンサーデバイスを開発した。同センサーにより、呼気中の微量なアンモニアを、他のガスと約2500倍の感度差で、10ppbから測定できる。

また、同センサーの高感度特性を活用し、ガスに対する抵抗の立ち上り変化量でアンモニア濃度を定量化する測定アルゴリズムも開発した。息を吹き込んでから10秒でアンモニア濃度を算出できるため、手軽な測定器が可能になるという。

研究所では、開発したセンサーデバイスを組み込んだ携帯型呼気ガスセンサーを試作し、従業員128人によるテストを実施。その結果、従来の小型ガスセンサーに比べ、感度と他の生体ガスと区別する能力である選択比が約100倍向上したことが明らかになった。これにより、病気の発見やアンモニアの測定に必要とされる、100ppb程度の分解能が得られるようになった。

また、同技術を応用し、臭化第一銅膜の表面に3級アミン分子膜を薄く形成することで、ノナナールを濃度200ppbから検出できることを確認した。

今後は、検出可能なガスの種類を増やし、同時に生活習慣病の早期発見のため、精密検査を受けるべきかを判断するスクリーニングを、体温計のように手軽にできる技術開発を目指すとしている。

- 15種類の肌悩みを解析するAI技術を肌測定アプリに提供

- ウシ由来の組織再生型靱帯で膝を切らずに再建、2028年実装目指す

- 血液凝固を約5分に短縮する真空採血管を発売、検査を迅速化

- 子どもの顎発育をサポートする拡大装置を開発、矯正中でも違和感なく

- コンタクトをつけるだけで眼圧を測定、緑内障の早期発見へ

- CT画像上で脳脊髄液腔を抽出する診断支援AI技術を開発

- ロレアルが光技術を応用した赤外線ヘアアイロンとLEDマスクを発表

- のみ込む音をセンサーとAIで検知、高齢者の窒息防止へ

- アステラス製薬がヒト型ロボットによる細胞培養の自動化に向け、技術指定を取得

- 汗中乳酸をモニタリングするウェアラブルデバイスを開発

関連記事

富士通のPC工場、勝利の方程式は「トヨタ生産方式+ICT活用」

富士通のPC工場、勝利の方程式は「トヨタ生産方式+ICT活用」

コモディティ化が進むPCで大規模な国内生産を続ける企業がある。富士通のPC生産拠点である島根富士通だ。同社ではトヨタ生産方式を基にした独自の生産方式「富士通生産方式」を確立し、効率的な多品種少量生産を実現しているという。独自のモノづくりを発展させる島根富士通を小寺信良氏が訪問した。 富士通PC開発における「モノを作らないモノづくり」

富士通PC開発における「モノを作らないモノづくり」

薄型軽量のノートPCやタブレット端末、スマートフォンなど、従来なかった仕様の機器開発においてCAEの活用は必須だ。 「日本版インダストリー4.0」のハブに! 富士通が次世代モノづくり戦略を発表

「日本版インダストリー4.0」のハブに! 富士通が次世代モノづくり戦略を発表

富士通は「次世代モノづくり」実現に向けた新たなビジョンと、それに対する新サービスの提供を発表した。富士通では2012年から「ものづくり革新隊」として、製造業として自社のノウハウと、提供するICTを組み合わせた製造業支援サービスを展開しており、今回はその流れをさらに拡大するものとなる。 モノに触れるだけで情報が得られる「グローブ型ウェアラブルデバイス」――富士通研

モノに触れるだけで情報が得られる「グローブ型ウェアラブルデバイス」――富士通研

富士通研究所は、保守・点検作業をタッチとジェスチャーで支援する「グローブ型ウェアラブルデバイス」を開発。NFCタグ検知機能と作業姿勢によらないジェスチャー入力機能により、端末操作をすることなく自然な動作だけで、ICTを活用した作業支援、結果入力などが行える。 メイドインジャパンの必勝パターンを読み解く

メイドインジャパンの必勝パターンを読み解く

2012年4月からスタートした「小寺信良が見たモノづくりの現場」では、10カ所の工場を紹介した。今回から2回にわたり、この連載で得た「気付き」から、「ニッポンのモノづくりの強み」についてまとめる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

コーナーリンク

呼気成分のイメージ

呼気成分のイメージ