「Raspberry Pi Zero」で自分だけのアメダス(的な測定器)を作ろう(2/5 ページ)

ブレッドボードで動作テスト

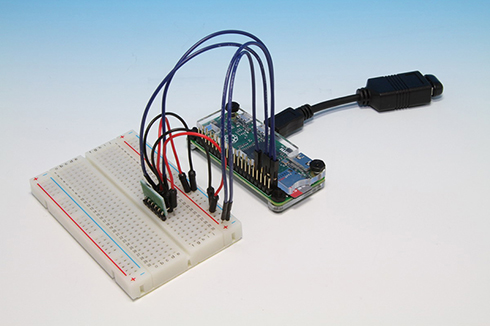

さて、構成も決まったことですので、早速、製作に入りたいと思いますが、いきなりのはんだ付けには入らず、まずはブレッドボードで動作を確認することにしましょう。

利用するセンサーモジュールは3.3Vで駆動させますので、モジュールの「VDO」端子をGPIOの1番ピンにつなぎます。Raspberry PiでI2C用に用意されているのは3番ピンと5番ピンなので、3番ピンの「SDA」にセンサーモジュールの「SDI」、5番ピンの「SCL」にモジュールの「SCK」をつなぎます。

センサーモジュールの残りの端子ですが、「GND」と「SDO」はGPIOの9番ピン「GND」に、「CBS」は1番ピンにつないでおきましょう。つなぐと分かりますが、今回はGPIOの向かって左側、上から5本のピンを使うことになります。

ハードウェアはこれで準備が整いました。次はソフトウェアの準備です。I2Cを使うためのライブラリ「i2c-tools」をインストールします。

$ sudo apt-get update $ sudo apt-get install i2c-tools

インストールしたらI2Cデバイスとして認識されているかチェックします。

$ sudo i2cdetect -y 1

しかしなぜでしょうか。したのようなエラーメッセージが表示されてしまいます。

Error: Could not open file `/dev/i2c-1' or `/dev/i2c/1': No such file or directory

調べてみると、Raspberry Piのフォーラムに解決法がありました。ファームウェアアップデート時の不具合が原因のようです。「Model A & B users should add this to /boot/config.txt」とありますので、config.txtに以下の行を追加します。

device_tree_param=i2c1=on device_tree_param=spi=on

追加したら再起動します。今度はちゃんと動くでしょうか。

pi@Raspberrypi:~ $ i2cdetect -y 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f

00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

70: -- -- -- -- -- -- 76 --

この表示が出れば無事認識されたことになります。

関連記事

5ドルのコンピュータ「Raspberry Pi Zero」初期設定とベンチマーク

5ドルのコンピュータ「Raspberry Pi Zero」初期設定とベンチマーク

Raspberry Pi Foundationがなんと5ドルのコンピュータ「Raspberry Pi Zero」を発表、パーツショップでは軒並み売り切れたこの製品を入手したので、OSインストールとRaspberry Pi 2との比較ベンチマークを行った。 5ドルの最小ラズパイ「Raspberry Pi Zero」

5ドルの最小ラズパイ「Raspberry Pi Zero」

Raspberry Piの新モデルとして、実売価格5ドルのローエンドモデル「Raspberry Pi Zero」が登場した。 こいつ、動くぞ!――Raspberry Pi 2でWindows10 IoT Coreを動かしてみる

こいつ、動くぞ!――Raspberry Pi 2でWindows10 IoT Coreを動かしてみる

2015年4月末にリリースされた「Windows 10 IoT Core」。Raspberry Pi 2やGalileoといったボードコンピュータで動くこのWindowsでどんなことができるのか。まずはインストールから始めてみたい。 「Raspberry Pi 2」をイジリ倒す(応用編1) PCからリモート接続する

「Raspberry Pi 2」をイジリ倒す(応用編1) PCからリモート接続する

2回に渡ってお届けした「基礎編」でRaspberry Pi 2の基本的な設定方法は理解していただけただろうか。今回は応用編として、Windows PCからRaspberry Piにリモート接続して利用する方法を見ていこう。 「Raspberry Pi 2」をイジリ倒す(基礎編2) HD対応とX Window Systemの起動

「Raspberry Pi 2」をイジリ倒す(基礎編2) HD対応とX Window Systemの起動

前回は「Raspberry Pi 2」へのNOOBSによるインストールから起動までを紹介した。今回は基礎編の最後として、Raspberry Piのコンソール画面の日本語化に加えて、もう少し先、ハイビジョン対応とX Window Systemの起動までを追っていきたい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断

コーナーリンク