「Raspberry Pi 2」をイジリ倒す(基礎編2) HD対応とX Window Systemの起動:ラズパイ2で遊ぼうぜ(3/3 ページ)

コンソールの解像度を変更する

Raspberry PiとディスプレイとはHDMIで接続して利用するのが一般的と思われるが、デフォルトでは解像度が1280×720ピクセルなど低く設定されている。フルハイビジョン対応のディスプレイを使っている場合は、1920×1028まで解像度を上げることができる。

まずはコマンドラインから以下のように入力する。

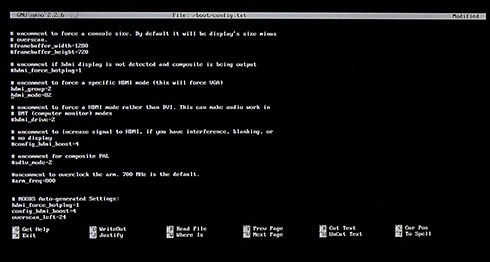

$ sudo nano /boot/config.txt

ここ出ててくる「nano」は、Windowsのメモ帳のようなテキストエディタだ。ここから「uncomment to force a specific HDMI mode(this will force VGA)」という項目にある「hdmi_group」「hdmi_mode」の値をそれぞれ「2」と「82」にセットすればよい。これで1080pに対応した画面へと変更される。

hdmi_groupにはCEAとDMTという2つの規格に沿った設定が可能だが(CEA=1、DMT=2)、CEAはTV出力をするとき、DMTはPC用ディスプレイに出力するときに設定する、と考えてよい。つまり今回は、PC用ディスプレイで1080pを出力する設定、という意味になる。hdmi_modeの値はこちらのサイトを参考にしてほしい。

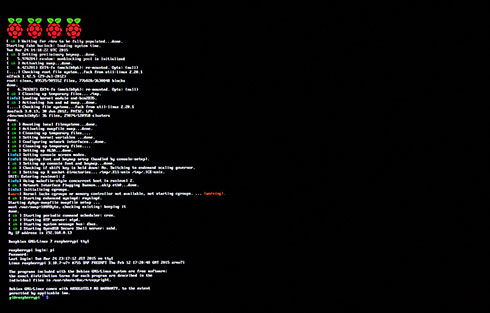

X Window Systemを起動してデスクトップ環境を利用する

Linuxの「X Window System」は、WindowsやMacのようにGUIでの利用を可能とするものだ。起動するにはシェルから「startx」とすればよい。Linuxをいじったことがある人ならおなじみのコマンドだろう。Raspberry Piには「LXDE」というデスクトップ環境が提供されている。

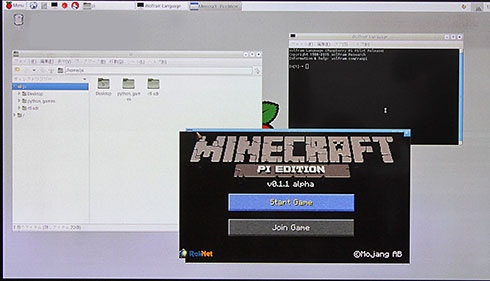

LXDEを起動した画面。タスクバーにはファイルマネージャーやコンソール画面を起動するアイコンもある。左のイチゴアイコンをクリックするとメニュー表示が可能。「ゲーム」という項目には「Minecraft」も用意されている

LXDEを起動した画面。タスクバーにはファイルマネージャーやコンソール画面を起動するアイコンもある。左のイチゴアイコンをクリックするとメニュー表示が可能。「ゲーム」という項目には「Minecraft」も用意されているこれでひと通りデスクトップ環境の設定までどうやらこぎ着けた。次回はWindows PCなどとリモート利用する方法について紹介していこう。

関連記事

ラズパイ2で遊ぼうぜ:「Raspberry Pi 2」をイジリ倒す(基礎編1)、まずはOSを入れるのだ

ラズパイ2で遊ぼうぜ:「Raspberry Pi 2」をイジリ倒す(基礎編1)、まずはOSを入れるのだ

手のひらサイズマシン「Raspberry Pi」のバージョンアップ版、「Raspberry Pi 2」が登場した。Raspberry Piではどのようなことができるのか、今回はまずOSインストールするまでを紹介する。 クアッドコア「Raspberry Pi 2」発売、対応Windows 10は無償提供

クアッドコア「Raspberry Pi 2」発売、対応Windows 10は無償提供

クアッドコアCPUと大容量メモリで6倍の高速化を果たした「Raspberry Pi 2 Model B」が発表された。米Microsoftからは対応する「Windows 10」の無償提供も明らかに。 米Microsoft、「Windows 10」をRaspberry Pi 2向けに無償提供

米Microsoft、「Windows 10」をRaspberry Pi 2向けに無償提供

米Microsoftは英Raspberry Pi Foundationが発表した小型コンピュータ「Raspberry Pi 2」向けに「Windows 10 for Raspberry Pi 2」を無償提供すると発表した。 新ラズパイ「Model A+」は20ドル新ラズパイ「Model A+」は20ドル

新ラズパイ「Model A+」は20ドル新ラズパイ「Model A+」は20ドル

小型コンピュータ「Raspberry Pi」に新型「Raspberry Pi Model A+」が追加された。既存「Model A」をベースに小型省電力化され、価格は20ドルとさらに手ごろになった。 子どもたちがいつでも・気軽に触れられるコンピュータを――「Raspberry Pi」に詰まった創業者の思い

子どもたちがいつでも・気軽に触れられるコンピュータを――「Raspberry Pi」に詰まった創業者の思い

発売1年で100万台以上が売れた小型コンピュータ「Raspberry Pi(ラズベリーパイ)」の開発者であり、コンピュータの開発スキルの発展を促進するために設立された財団「Raspberry Pi Foundation」の創設者でもあるエベン・アプトン(Eben Upton)氏がイベント出席のため先ごろ来日。Raspberry Piに対する思いや今後の展開、自身の経験などについてお話を伺った。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断

コーナーリンク