1980年代のものづくり 〜大学から企業での研究開発へ〜:ものづくりをもっと良いものへ(2)(2/2 ページ)

1980年代前半

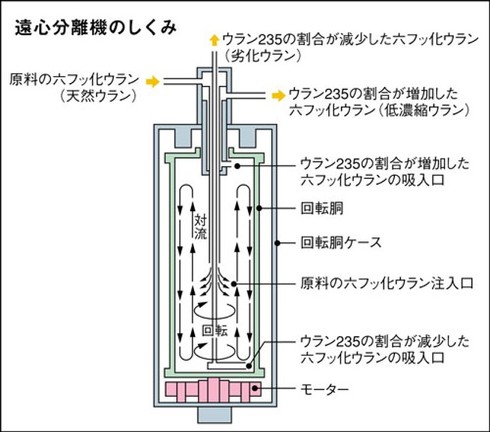

筆者が会社に入って初めて担当したのは、図3に示す遠心分離機に関する業務であった。開発は既に最終段階にあり、システムとしての詰めの検討を行っていた。その内容は第1回で述べた通り、振動に関するものである。振動問題は(現在でも同様であるが)システム全体を理解していなければ解決できないことが多く、その意味で筆者にとって大きな学びとなった。

筆者が最後に担当したのは、事故波及解析である。遠心分離機が設置されるプラントでは、図3に示すような装置が多数設置/運転されており、1台が破壊した場合に、その回転エネルギーが周囲の遠心分離機へどのように波及するかを予測計算する必要があった。筆者は、各遠心分離機を1自由度系として模擬し、多自由度振動モデルを構築。さらに、破壊実験から得られたデータを基に破壊モデルを作成し、事故波及解析モデルを構築した。その結果、事故が発生しても放出されるエネルギーは、周囲の遠心分離機を破壊するほどには波及しないことが分かった。

図3 遠心分離機[クリックで拡大] 出所:日本原燃(https://www.jnfl.co.jp/ja/business/about/uran/summary/centrifuge-cascade.html)

図3 遠心分離機[クリックで拡大] 出所:日本原燃(https://www.jnfl.co.jp/ja/business/about/uran/summary/centrifuge-cascade.html)研究開発の一環として、筆者は夜行列車を利用し、人形峠(岡山県と鳥取県の境にある峠)にあるパイロットプラントの調査に赴いた。今となっては懐かしい思い出である。その後、1992年には六ヶ所村(青森県)で商業プラントの稼働が開始された。遠心分離機はまさに機構工学の塊であり、限界設計に挑み、それを達成した代表的な事例であった。その詳細を現代の若いエンジニアにも伝えたいところであるが、それがかなわないのが残念である。この件についても、今後の連載の中で、日本におけるものづくりの情報公開の在り方を考察する機会を設けたい。

1980年代後半

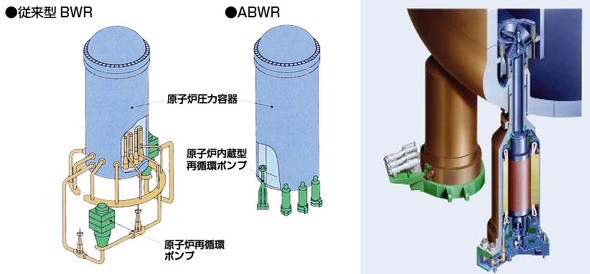

このころ、より安全な原子力発電所を目指して、当時の沸騰水型軽水炉(BWR:Boiling Water Reactor)の安全性をさらに高めた改良型沸騰水型軽水炉(ABWR:Advanced Boiling Water Reactor)の開発が進められていた。図4左図に従来型BWRとABWRの比較を、右図に筆者が担当した技術分野を示す。

図4 (左)従来型BWRとABWRの比較/(右)筆者が担当した技術分野[クリックで拡大] 出所:J-POWER/電源開発(https://www.jpower.co.jp/bs/nuclear/oma/feature/abwr/pump.html)

図4 (左)従来型BWRとABWRの比較/(右)筆者が担当した技術分野[クリックで拡大] 出所:J-POWER/電源開発(https://www.jpower.co.jp/bs/nuclear/oma/feature/abwr/pump.html)ABWRの大きな改良点は、炉内に冷却水を流入/循環させる機器の数が、従来の2台から10台に増えたことである。従来は、圧力容器の外部に配置された2台の大型ポンプで冷却水を駆動し、大口径配管を介して炉内に送水していた。それに対し、ABWRでは10台の中型ポンプを圧力容器下部に直接取り付ける構造としている。これにより、圧力容器の外部を走る配管が不要となり、安全性が大幅に向上した。

一方で、炉内への冷却水の流入パターンが大きく変化するため、流れの影響を受ける炉内構造物の流体振動特性も異なってくる。また、中型ポンプ自体を新たに開発する必要も生じた。これらを検証するために確証試験が計画され、筆者はその一部を担当した(図4右図が相当する)。

まず机上検討を行い、炉内の流動パターンを流路網解析によって予測した。その結果、BWRと比較して十分な安全性が確保されていることを確認した。その後、解析結果の妥当性を検証するために、5分の1フルスケールモデル試験および流体関連振動の要素試験を実施した。

ポンプについては、ドイツのポンプメーカーから購入し、その性能評価から作業を開始した。実は、ABWRに関してはスウェーデンの原子力専業メーカー(従業員は1000人弱)が既に開発を終えており、欧州では数基が稼働していた。日本はこれをベースとしてABWRを開発していたため、ポンプはドイツのメーカーが開発したものを導入した。

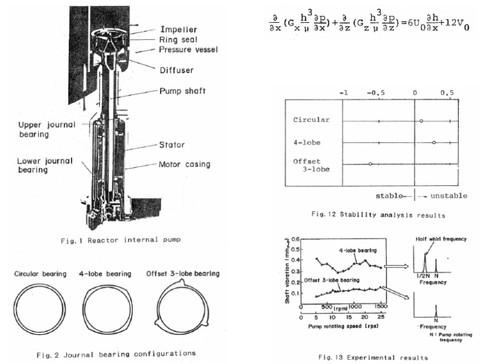

ところが、ポンプの単独試験では、現地では問題なく稼働していたものが、日本では回転数の2分の1で発生するハーフホワール振動を起こした。筆者は原因究明のためドイツのメーカーを訪ねたが、最終的に原因は特定できなかった。そのため、水中ジャーナル軸受の形状を変更することにした。

筆者は軸受に関して一定の知識を有していたため、図5に示す手順で形状策定作業を行った。軸受の流体力(ばね定数、減衰定数)は乱流軸受理論を用いて差分法で求め、図5のポンプを剛体振動系としてモデル化し、安定解析を実施した。その結果、オリジナルのポンプは実験だけでなく解析においても不安定となることが分かった。一方、筆者が設計した三円弧偏心軸受は解析上安定であり、この形状で試作した軸受を用いてポンプを回転させたところ、図5右下図に示すように安定した結果が得られた。

図5 ポンプ振動の安定化手順[クリックで拡大] 出所:PROCEEDINGS OF THE International Conference on Hydrodynamics Bearing-Rotor System Dynamics|September 17-21,1990|Xi'an,China|Xi'an Jiaotong University Press(筆者所有)より

図5 ポンプ振動の安定化手順[クリックで拡大] 出所:PROCEEDINGS OF THE International Conference on Hydrodynamics Bearing-Rotor System Dynamics|September 17-21,1990|Xi'an,China|Xi'an Jiaotong University Press(筆者所有)より以上の検討を経た後、国のプロジェクトとして実機サイズの確証試験が計画され、筆者はその試験(試験計画を含む)も担当した。圧力容器の5分の1セクターモデル(ポンプ2台を含む)を用いた壮大な実験であり、その結果は解析で予測した通りのものであった。

また、国のプロジェクト委員会の関係で、欧州における先行状況を調査する機会も得た。この内容については、あらためて別のテーマとして取り上げる予定である。ここでは、オリジナルのポンプが複数の原子力発電所で問題なく稼働していたことのみを記しておく。

次回は、1990年代のものづくりについて説明する。 (次回へ続く)

筆者プロフィール:

大富浩一(https://1dcae.jp/profile/)

日本機械学会 設計研究会

本研究会では、“ものづくりをもっと良いものへ”を目指して、種々の活動を行っている。1Dモデリングはその活動の一つである。

- 最新著書:1Dモデリングの方法と事例(日本機械学会)

- 研究会HP:https://1dcae.jp/

- 代表者アドレス:ohtomi3@outlook.jp

関連記事

エンジニアとしての50年を振り返って

エンジニアとしての50年を振り返って

本連載では、エンジニアとして歩んできた筆者の50年の経験を起点に、ものづくりがどのように変遷してきたのかを整理し、その背景に潜むさまざまな要因を解き明かす。同時に、ものづくりの環境やひとづくりの仕組みを考察し、“ものづくりをもっと良いものへ”とするための提言へとつなげていくことを目指す。 モデリングとは何か? 設計プロセスと製品設計を通して考える

モデリングとは何か? 設計プロセスと製品設計を通して考える

「1Dモデリング」に関する連載。連載第1回は、いきなり1Dモデリングの話に入るのではなく、そもそもモデリングとは何なのか? について考えることから始めたい。ものづくり(設計)のプロセス、製品そのものを構成する要因を分析することにより、モデリングとは何かを明らかにしていく。 1Dモデリングとは? モデリングをさまざまな視点から捉えることで考える

1Dモデリングとは? モデリングをさまざまな視点から捉えることで考える

「1Dモデリング」に関する連載。連載第2回は、モデリングをその表現方法から2種類の“3つのモデリング”に分けて考える。次に1Dモデリングが必要となる背景について、1DCAEとMBDという2つの製品開発の考え方を紹介し、これらと1Dモデリングの関係を示す。さらに、リバース1DCAEと1DCAEを通して、より具体的に1Dモデリングのイメージを明らかにする。以上を通して、最後に“1Dモデリングとは”について考察する。 0Dモデリングとは? 理論・経験に基づく理論式・経験則が究極の1Dモデリング!?

0Dモデリングとは? 理論・経験に基づく理論式・経験則が究極の1Dモデリング!?

「1Dモデリング」に関する連載。連載第3回は、理論・経験に基づく理論式・経験則が究極の1Dモデリングであることを、0Dモデリングの定義、3Dモデリングとの関係、幾つかの事例を通して説明する。また、理論・理論式を考えるに当たって重要な“単位”に関して、なぜ単位が必要なのかその経緯も含めて紹介する。 なぜ今デライトデザインなのか? ものづくりの歴史も振り返りながら考える

なぜ今デライトデザインなのか? ものづくりの歴史も振り返りながら考える

「デライトデザイン」について解説する連載。第1回では「なぜ今デライトデザインなのか?」について、ものづくりの変遷を通して考え、これに関する問題提起と、その解決策として“価値づくり”なるものを提案する。この価値を生み出す考え方、手法こそがデライトデザインなのである。 デライトデザインとは? 3つのデザイン、類似の考え方を通して読み解く

デライトデザインとは? 3つのデザイン、類似の考え方を通して読み解く

「デライトデザイン」について解説する連載。第2回では、デライトデザインとは? について考える。まず、設計とデザインの違いについて触れ、ユーザーが製品に期待する3つの品質に基づくデザインの関係性にも言及する。さらにデライトデザインを実行する際に参考となる考え方や手法を紹介するとともに、DfXについて説明し、デライトデザインの実践に欠かせない要件を明確にする。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- NVIDIAとダッソーがCEO対談 産業AI基盤構築で戦略的パートナーシップ締結

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 設計者を支える3つのAI仮想コンパニオン 探索×科学×実現で製品開発を伴走

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう