三菱電機がサイバー攻撃デモを実施する理由、見学後「われわれそっちのけで議論」:FAインタビュー(1/2 ページ)

三菱電機は横浜OTセキュリティラボに工場の模擬環境を設け、実機を用いたサイバー攻撃のデモ体験を行っている。その狙いを同社の担当者に聞いた。

IoT(モノのインターネット)機器の普及で製造現場も外部ネットワークにつながることが増え、サイバー攻撃を受けるリスクが高まっている。

そんな中、三菱電機は2023年4月に開設した横浜OTセキュリティラボ(横浜市神奈川区)に工場の模擬環境を設けており、実機を用いたサイバー攻撃のデモ体験を通して、OT(制御技術)セキュリティの意識啓発を行っている。その狙いや背景を同社の担当者に聞いた。

「Serendie」をはじめ三菱電機のDX関連事業が集結

三菱電機では、FAシステム事業と自動車機器事業を手掛けるインダストリー&モビリティビジネスエリアの下にOTセキュリティ事業推進部を設立し、パートナー企業とともにリスクアセスメントからセキュリティ機器の導入、運用、保守までのワンストップソリューションを提供している。

三菱電機 OTセキュリティ事業推進部 次長の小林民樹氏は「われわれ自身、過去には実際にサイバー攻撃の被害に遭っている。製造業として各地の工場でさまざまな取り組みを検証でき、PLCなどの挙動もよく分かっており、ITシステムを提供している子会社もある。それらの強み、技術を掛け合わせて、ワンストップでサービスを提供している」と話す。

三菱電機は、さまざまなデータを事業横断的に集約、分析して価値創出を図るデジタル基盤「Serendie」を展開している。横浜にはSerendieを基にデジタルソリューションを創出する「DXイノベーションセンター」をはじめ関連事業部門が集結しており、「Serendie Street YOKOHAMA」として運用されている。横浜OTセキュリティラボもその一角にある。

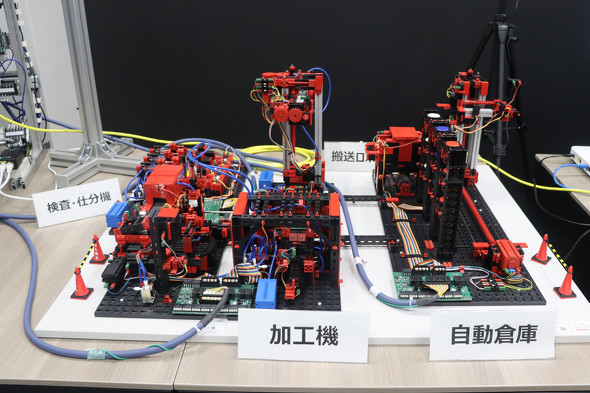

横浜OTセキュリティラボのデモ環境には、PLCやSCADAの他、加工機、自動倉庫、検査/仕分け機、搬送ロボットという実際の工場に似た4つの設備が置かれている。この設備に、三菱電機の担当者がミニPCやUSBなどを介してサイバー攻撃を仕掛けることで、正常に動いていた設備が止まったり、異常な動作をしたりなど、“サイバー攻撃を受けた製造現場で何が起こるか”を見ることができる。

三菱電機と協業するNozomi Networksの調査では、2024年にグローバルで85%、日本国内では89%がOT/IoTのサイバーインシデントを経験しており、その半数近くが複数回にわたって攻撃を受けている。表面化していなくても、実際に操業停止に至っている事例も多いという。

世界各国でサイバー攻撃対策を強化するため、規制やガイドラインが打ち出されており、対策を施さなければ市場から締め出される可能性もある。経済産業省でも「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン」およびその別冊などを策定し、セキュリティ対策の充実を働きかけているが、対策を進める上でネックの1つになっているのがセキュリティに対するIT側とOT側の意識の違いだ。

ITセキュリティでは個人や企業のデータを守ることに主眼が置かれる。一方、OTセキュリティではデータのみならず、実際の生産設備や製品の品質、働く作業者の安全までも考慮した対策が必要となる。小林氏は「データの漏えいを防ぐだけではなく、生産設備が正しく動き続けなければならない」と話す。両者では扱う技術や考え方が違うため、互いの理解を深めていくことが重要だが、ギャップを埋めるのは容易ではない。

そこで重要なのが、IT側とOT側で共通のイメージを描くことだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか

- 京セラが全固体電池電源モジュールのテスト運用、産ロボの電池交換作業低減

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- DMG森精機「受注の回復鮮明」データセンターなどけん引、BXで市場取り戻す

- 「高市演説を受けて〜危うい現状認識〜」にズバリ書かれていたこと

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- スター精密が新工場で工作機械のスピンドル生産、AMRなどで省人化推進

- 宇宙まで見据える「建設機械」の世界〜災害に強い社会の構築に向けて

- 狙われる“止まらない工場”、「動的システムセキュリティマネジメント」で守れ

- グループ最大規模へ、ロストワックス新工場が初進出のベトナムに完成

コーナーリンク