ここが最大のキモ! 核融合炉におけるトリチウム増殖と分離の仕組み:核融合発電 ここがキモ(3)(1/3 ページ)

自然科学研究機構・核融合科学研究所 教授の高畑一也氏が、核融合発電の応用知識について解説する本連載。最終回の第3回では、核融合炉の燃料サイクルに欠かせないトリチウム増殖と分離について解説します。

連載第1回では、「経済的な核融合発電の実現は可能か」というテーマについて、経済学的な視点も交えながら解説しました。第2回ではさらに踏み込み、「核融合炉の過酷な環境で使用できる材料は存在するのか」という技術的な課題に焦点を当てました。そして、最終回となる第3回では、これまで詳しく取り上げてこなかった最大の技術課題である核融合燃料/三重水素(トリチウム)の生産、増殖、分離について、現状の設計状況を解説します。

なお、今回もこれまでと同様に、トカマク型やヘリカル型に代表される磁場閉じ込め方式、第1世代とされる重水素−三重水素(D-T)反応炉に焦点を当てて解説します。また、三重水素については、原子状態の英語名である「トリチウム」(原子核状態では「トリトン」)と呼称します。今回扱う三重水素はほぼ原子状態であること、さらに研究者の間では「トリチウム」の呼び名が一般的であることから、この表記を用います。

トリチウムの生産/増殖が必要な理由

トリチウムは半減期が12〜13年の水素の放射性同位体で、低エネルギーのベータ線(β線)を放出します。このβ線は空気中を約6mmしか進まず、通常の皮膚を透過することはありません。仮に体内に取り込まれても、水(HTO)の形態では体外へ排出されやすいため、内部被ばくの影響は比較的少ないとされています。

トリチウムは自然界でも宇宙線との反応で生成される他、原子力発電所から放出されることもあります。それでも、地球上のトリチウムの総量はわずか約2.8kgにすぎません。一方、出力100万キロワット(kW)の核融合発電所では、年間約150kgのトリチウムを消費すると推定されています。そのため、自然界のトリチウムは資源としてはほぼ存在しないといえるのです。

核融合(D-T)反応で発生した中性子を利用し、ブランケットと呼ばれるプラズマを完全に取り囲む金属壁内に充填されたリチウム(Li)との核反応を通じてトリチウムを生産します。つまり、発電所内ではトリチウムの生産と消費が繰り返され、閉ループで循環しています。保有されるトリチウムの量は、数日間で消費される程度であり、大量に保管されるわけではありません[参考文献1]。

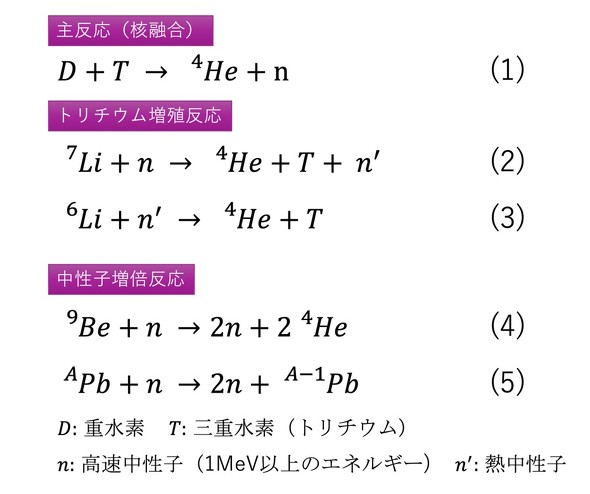

さて、核融合炉で利用される反応を図1にまとめました。式(1)は、プラズマ中で起こる主反応であるD−T核融合反応です。ここで、1個の中性子(14MeVのエネルギー)が発生します。この中性子を利用して、ブランケット内でトリチウムを生産します。それが式(2)と(3)です。

リチウムの安定同位体である7Liと6Liの天然存在比は、約92.6%と約7.4%です。式(2)の7Liの反応は、2MeVを超える高エネルギーの中性子との衝突でしか起こらないため、中性子のエネルギーに関係なく起こる式(3)の6Liの反応の方が、効率的にトリチウムを生産できます。そこで、6Liを濃縮した材料を使用することが検討されていますが、この濃縮は難しい技術です。

核融合(D-T)反応を持続させるためには、1回の反応で生成される高速中性子を効率的に利用し、トリチウムを十分に生産する必要があります。この際、1個の中性子がブランケットに衝突して何個のトリチウムを生産できるかを示す指標を「局所的なトリチウム増殖比(TBR)」と呼びます。

TBR(トリチウム増殖比)が1を下回ると、核融合炉内でのトリチウム供給量が不足し、反応を継続できなくなります。しかし、中性子の一部はブランケットを構成する金属や冷却材に吸収されたり、加熱ポートなどブランケットを設置できない領域から逃げたりするため、炉全体でのトリチウム生産効率が低下します。

そのため、核融合炉全体のTBRを1以上に維持するには、局所的なTBRを1.3〜1.4程度に確保する必要があると考えられています[参考文献1]。こうしたトリチウムを生産/増殖する材料は、「増殖材」と呼ばれます。

図1の式(4)と(5)は、中性子を増加させ、同時にTBRを向上させるための反応を示しています。ベリリウム(Be)と鉛(Pb)は、中性子を照射すると、核反応を起こし、2個の中性子を発生させます。中性子を倍増させるという意味で、これらの材料は「中性子増倍材」と呼ばれています。

実際のブランケットはどのような構造になっているのか?

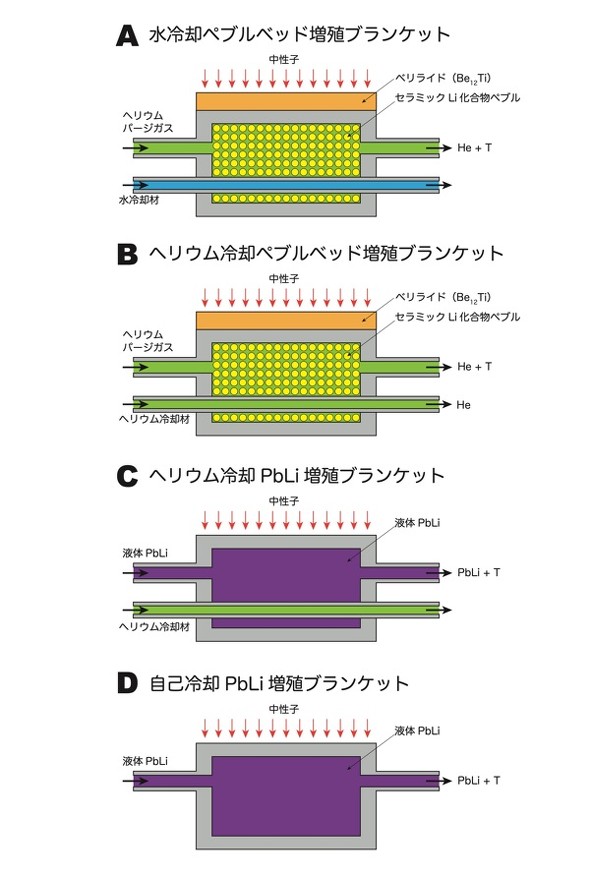

図2は、日欧のDEMO炉向けに設計されたブランケットを参考にした概念図です(実際には、さらに複雑な構造をしています)[参考文献2、3]。A〜Dの4種類の代表的な概念を示しており、その他の概念については省略しました。

ブランケットは、増殖材が固体か液体か、冷却材の種類によって大きく分類されます。図2のAとBは、増殖材が固体である「固体増殖ブランケット」、CとDは、増殖材が液体である「液体増殖ブランケット」に分類されます。

固体増殖ブランケットでは、中性子増倍材としてベリライド(Be12Ti)中のベリリウムを使用し、リチウム化合物(Li2TiO3、Li4SiO4など)のペブルベッド(小球を充填した層)でトリチウムを生成します。さらに、その隙間にヘリウムパージガスを流し、生成されたトリチウムを回収します。AとBの違いは、熱を取り出す冷却材が水かヘリウムかという点です。

液体増殖ブランケットでは、液体のPbLi(鉛リチウム)合金を使用します。このブランケットでは、鉛が中性子増倍材として機能し、リチウムがトリチウムを生成します。CとDの違いは、冷却材がヘリウムか、それとも増殖材である鉛リチウムそのものかという点です。

ここまでトリチウム増殖の仕組みについて説明しましたが、次の課題はトリチウムの分離です。図2からも分かるように、AとBではヘリウムパージガスに混ざったトリチウムを、CとDではPbLi中のトリチウムを分離しなければ、燃料として使用できません。この技術については、次のページで解説します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 帝人が事業ポートフォリオを変革、顧客近接型ビジネスモデルを強化

- 日豪間で天然グラファイト系負極材の供給網を構築

コーナーリンク