2030年の物流の課題解決に必要なのは「自動運転車×共同輸送」:物流のスマート化(1/3 ページ)

ダイナミックマッププラットフォームとBIPROGY、NEXT Logistics Japan、ヤマト運輸の4社は自動運転車と共同輸送を掛け合わせて高速道路の長距離輸送の課題解決を目指す。

国内の全物流の60%を占めるといわれる長距離輸送。ドライバーの労働時間規制(いわゆる物流の2024年問題)の影響を特に受ける領域で、効率化や省人化が求められる。積載率向上を目的にした共同輸配送は各企業が取り組んでいるが、稼働率の向上や輸送量の拡大と省人化を両立するには自動運転車が必要だ。ただ、6万社の物流事業者がそれぞれに自動運転車を走らせるのは難しい。

自動運転車と共同輸送を掛け合わせて高速道路の長距離輸送の課題解決を目指すのが、ダイナミックマッププラットフォームとBIPROGY、NEXT Logistics Japan(ネクストロジスティクスジャパン)、ヤマト運輸の4社だ。NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が公募する「産業DXのためのデジタルインフラ整備事業/デジタルライフラインの先行実装に資する基盤に関する研究開発」に採択され、自動運転車×共同輸送の実現に必要なシステムの開発に取り組んでいる。

デジタルライフラインとは

「デジタルライフライン」とはデジタル技術を活用した新たな社会インフラのこと。経済産業省はデジタルライフラインを全国に整備する「デジタルライフライン全国総合整備計画」を2024年6月に策定した。ドライバー不足による“物流クライシス”、中山間地域で移動が困難になるなどの“人流クライシス”、対応により多くの時間を要する“災害激甚化”への対応を掲げている。

その中で先行して取り組む「アーリーハーベストプロジェクト」が設定されており、4社が採択された研究開発事業はアーリーハーベストプロジェクトの1つである「自動運転サービス支援道」に関わる。自動運転サービス支援道の実装は次の3本柱で推進する。

- 自動運転車の走行と自動運転車が走行可能な優先レーンの整備

- インフラ協調型の自動運転向けに合流や車線変更に必要な情報の配信

- 事故に至りかねない危険な場面の走行データ収集とそれを基にしたシナリオベースの安全性検証

- これらのデータを活用するために集約/配信するデータ連携基盤の構築

- ダイナミックマップをデータ連携基盤として活用し、高精度地図に情報をひも付ける

自動運転サービス支援道を先行的に設置しているのは、一般道が茨城県日立市の大甕(おおみか)駅周辺、高速道路は新東名高速道路の駿河湾沼津サービスエリア(SA)と浜松SAの間だ。東北自動車道でも、6車線区間の一部で設置する。

「モビリティハブ」の間を高頻度に往復

現状の積載率は40%以下で推移している(国土交通省などが輸送トンキロ÷能力トンキロで算出)。積載率に改善の余地があるまま自動運転トラックを導入しても効率化の効果は限られるとみて、自動運転車と共同輸送をセットで推進する。

2030年度には輸送力の34%が不足すると見込まれている。そこで、幹線輸送の30%を自動運転車×共同輸送でまかなうことで、大型トラックの輸送力不足に対応していく。

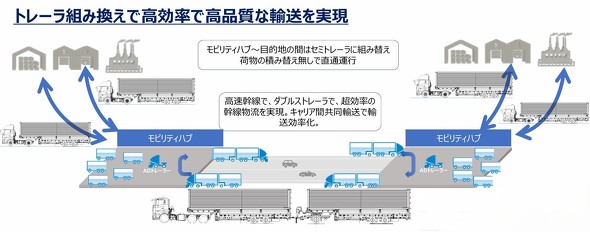

4社が描く自動運転車×共同輸送の姿は次のようなものだ。まず、高速道路付近に「モビリティハブ」を設置し、出発地から一般道で集められた荷物や、高速道路を降りて一般道で目的地に向かう荷物を集約する。荷物と車両を事前にマッチングさせておき、その計画に基づいて自動運転トラックがモビリティハブの間を高頻度で往復して荷物を運ぶ。自動運転トラックは、1台に複数の荷主の荷物を載せる共同輸送や、トレーラーを連結するダブルストレーラーとすることで効率を高める。

モビリティハブは高速道路に直結もしくは高速道路内に構える。SAやパーキングエリアを活用したり、専用施設を新設して高速道路につなげたり、さまざまな設置方法が検討されている。ドライバーは出発地や目的地からモビリティハブまでの間を運転するだけなので長時間労働を抑制できる。モビリティハブは物流が集中する場所に設け、高い稼働率で往復させることを目指す。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- トヨタの“CIO”は情報システムではなく産業全体にコミットする

コーナーリンク