NECが考える、共同輸配送の「普及」に向けたアプローチ:物流のスマート化(1/3 ページ)

NECが、業界や業種を超えた共同輸配送プラットフォームの展開や日野自動車が設立したNEXT Logistics Japanとの協業の進展などについて説明した。

NECは2025年3月25日、物流分野の取り組みに関する説明会を開いた。業界や業種を超えた共同輸配送プラットフォームの展開や、日野自動車が設立したNEXT Logistics Japan(ネクストロジスティクスジャパン)との協業の進展などについて説明した。

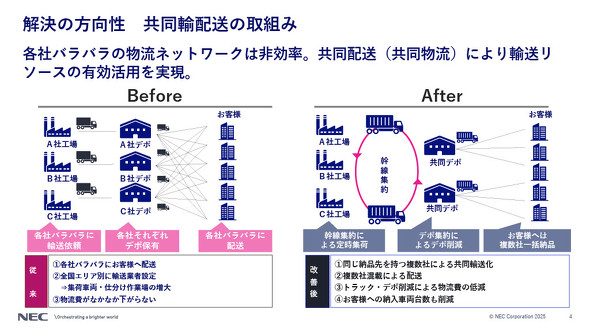

これまでのNECの物流分野での取り組みは、個社に対するソリューション提供やカスタム開発などが主だった。ただ、人手不足や効率化、運輸部門の脱炭素化といった課題には個社での対応が難しい。

物流分野では、ドライバーの労働時間規制(いわゆる2024年問題)の影響が今後顕在化するとみられる他、新物効法(物資の流通の効率化に関する法律、2025年4月1日施行)では積載率向上の努力義務が課される。貨物自動車の積載率は2010年度から40%以下の低水準で推移しており、新物効法の取り組み状況がアンケート調査によって点数で公表される可能性もある。

NECはこれらの課題解決に共同輸配送が貢献すると位置付け、普及に力を入れている。共同輸配送を利用する企業が増えて対応エリアが広がれば、輸送効率の向上やコストダウン、CO2排出削減などに一層寄与する。

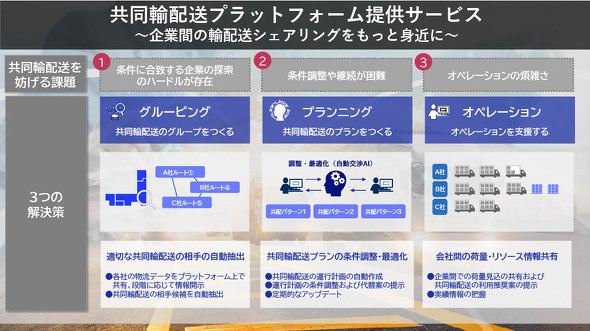

複数の企業が共同輸配送に取り組むことを表明しているが、共同輸配送が広く普及するには幾つかの課題があるという。条件に合致する企業を探すことがそもそも難しく、相手が見つかった後も条件のすりあわせなどでオペレーションが煩雑になりやすい。

現在は物流担当者のマンパワーによって調整しながら共同輸配送が行われているが、1社対1社でも調整に時間がかかっているため、共同輸配送のパートナーを増やしたりエリアを広げたりするのは困難だという。

共同輸配送に必要な工程をデジタル化

NECはこれらの作業をデジタルなプラットフォーム上でできるようにしていく。NECの共同輸配送プラットフォームには、共同輸配送の相手を探す「グルーピング」、共同輸配送の運行計画や条件調整、代替案の作成などを行う「プランニング」、実際の荷量見込みの共有など共同輸配送の実務を支える「オペレーション」の3つの機能がある。これらの一連の流れのうち、一部の工程のデジタル化ではスムーズに進まないため、NECは全体の流れをデジタル化することを提案している。プランニング機能へのAI適用にも取り組んでいる。

デジタルプラットフォームにはすでに複数の企業が参加しており、今後も企業数やエリアを広げるなど、共同輸配送が日常的に行える環境を整備することを目指している。

グルーピングでは、どこに何を運ぶかなどデータを登録してもらい、それを基に2段階でマッチングを行う。まずはルートや条件が合う企業をパートナー候補としてグループ化する。日々変動する荷物の量など実際の条件似合わせて最適なパートナー候補との組み合わせをプラットフォームが提案する。委託契約の締結や輸送の便数の統廃合など大きな変革ではなくトラックのスペースのシェアから始めることが可能で、共同輸配送を始めるハードルが下がるとしている。

共同輸配送プラットフォームは2024年度に立ち上がり、10社が参加中だ。まずはグルーピングやオペレーションの機能を提供している。2025年度は30社に参加企業を増やす目標で、プランニング機能も提供する。2026年度には70社まで参加増やしたい考えだ。

現在は首都圏と東海、関西の幹線輸送が中心だが、2025年度はエリアを北海道/東北/北関東/甲信越/中国/九州に広げる。将来的にはトラック以外の輸送手段も加えてモーダルシフトにも対応していく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- トヨタの“CIO”は情報システムではなく産業全体にコミットする

コーナーリンク