品質不正問題から立ち直るため、三菱電機は組織風土をどう変えたのか:品質不正問題(1/2 ページ)

三菱電機は、品質不正問題に端を発する組織風土改革のこれまでの取り組みなどを振り返る社内向けの組織風土報告会「ME's Culture Day」を開催し、その様子を報道陣に公開した。

三菱電機は2025年3月21日、品質不正問題に端を発する組織風土改革のこれまでの取り組みなどを振り返る社内向けの組織風土報告会「ME's Culture Day」を開催し、その様子を報道陣に公開した。

品質不正問題に揺れた三菱電機

三菱電機では2021年に発覚した品質不正の問題を受け、同年10月に「品質風土」「組織風土」「ガバナンス」の3つの改革を推進する方針を策定した。実際にこれらを推進するために、社内公募で45人の有志を募り、全社変革プロジェクト「チーム創生」を発足させた。このプロジェクトメンバーを中心に、具体的な活動への落とし込みを進め、2022年4月にはこれらを踏まえた「骨太の方針」を発表し、組織風土改革を行ってきた。

当時の課題として、調査期間に指摘されたのが「ミドルマネジメントの機能不全」「新しいことに挑戦しにくい雰囲気」「拠点単位の内向きな組織風土」だった。「これらを改め、上にものが言え、失敗を許容し(挑戦を奨励する)、協力して課題を解決できる風土を作ることを目指した」とチーム創生ステアリングコミッティメンバーで三菱電機 上席執行役員の小黒誠司氏は語る。

骨太の方針としては、悪かった部分を改める「マイナスからゼロへ」と、より良い働く環境を作るための取り組みである「ゼロからもっと素晴らしい明日へ」という2つの方向性を定めた。マイナスからゼロへの取り組みでは、具体的には以下の3つを方針を推進してきた。

- 前向きで双方向なコミュニケーションを活性化し、グループ全体に広げる

- 形骸化した過度な業務を改め、本質的な業務に注力する

- お互いを信頼し、広く分かりやすく情報を共有する

ゼロからもっと素晴らしい明日への取り組みについては、以下の3つの方針を位置付けた。

- 役割、権限、責任を適切に付与することで、人と組織の自走を促す

- 部門を越えてつながり合うことで、三菱電機グループの強みを認識し、生かす

- お互いに学び合い、自発的に成長し合える機会を増やす

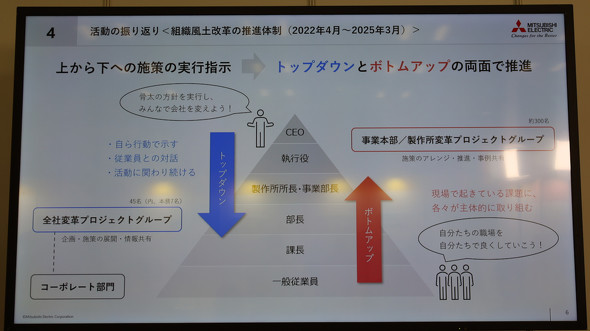

小黒氏は「これらを推進するためには、トップダウンとボトムアップの両面から推進する必要があった。初期はまずトップに変わってもらうことに積極的に取り組み、タウンホールミーティングなどを積極的に行ってもらった」と当時を振り返る。

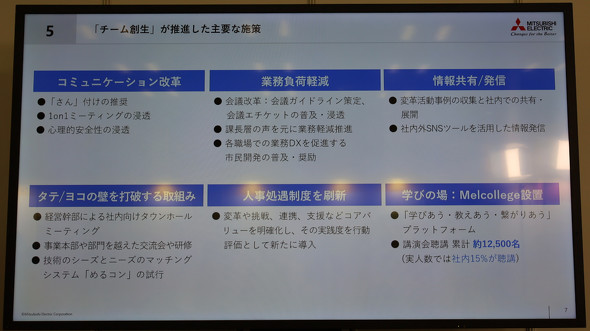

「さん付け」など数々の施策で、風土に対する評価は改善

チーム創生で具体的に推進した施策は多岐にわたる。例えば、コミュニケーション改革としては、役職ではなく「さん」付けを推奨したり、1on1ミーティングの浸透に取り組んだり、講習も含めて心理的安全性が確保される環境作りを進めた。会議改革などをも進め、無駄な会議の削減につながるように会議ガイドラインを設定した。さらに会議のエチケットについても啓発を行い、時間の削減につなげられるようにした。

人事制度も20年ぶりに大きく変更し、変革や挑戦、連携、支援などをコアバリューとして明確化し、その実践度を行動評価として新たに導入した。また、学びの場としてプラットフォーム「MeCollege」を設置し、学びを語り合う場として活用するとともに、講演会などでは累計で約1万2500人が参加したという。

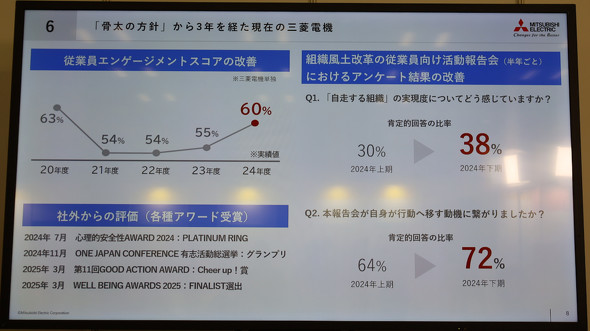

実際にその成果も着実に生まれており、従業員エンゲージメントスコアは品質不正が発覚してから大きく落ち込んだが、2023年度から急速に回復傾向を示してきている。組織風土についてのアンケート結果の指標も改善を示しており、取り組みについての社外のアワードも多く受賞するようになった。小黒氏は「風土改革は制度だけでも難しく、全社で変えていくという機運が重要だ。こうした動きに合わせた制度を整えてきた3年間だった。定量的な指標に加え、定性的にも執行役会議やビジネスユニットの会議などに出ると明らかに以前とは変わってきた」と手応えについて語っている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

コーナーリンク

チーム創生ステアリングコミッティメンバーで三菱電機 上席執行役員の小黒誠司氏

チーム創生ステアリングコミッティメンバーで三菱電機 上席執行役員の小黒誠司氏