「このままでは海運の物流不全は不可避」に気付かされた海技研の内航研究:船も「CASE」(3/4 ページ)

船舶分野における代替燃料利用技術

現在、あらゆる場面で地球環境保護のために温室効果ガス(GHG)の抑制が求められている。日本の内航海運業界もそれは同様で、日本政府は2030年に2013年度比で181万トンのCO2削減、さらに2050年にはカーボンニュートラルを達成するという目標を掲げている。

この目標達成の鍵となるのが代替燃料だ。特に、既存船に適用可能なドロップイン燃料や、水素/アンモニアのようなカーボンフリー燃料は、今後実用化が必須ともいえる。当然、海技研としても重点的なテーマとして研究開発を進めている。

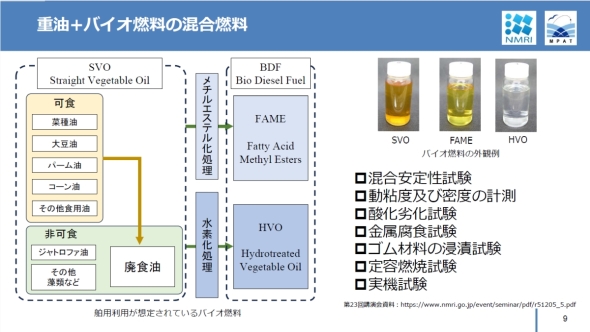

ドロップイン燃料は、既存の船舶エンジンや燃料タンクにそのまま使用できる特性を持っており、既存の内航船でGHG削減を実現するためには必須だ。バイオ燃料やエタノール、メタノールを既存の重油と混合して使用することでGHG削減を図る取り組みが進められている。海技研では混合燃料の着火性や安定性を試験しており、その成果を基に国土交通省のガイドライン策定にも協力している。

エタノールやメタノールと混合したバイオ燃料は既存エンジンでの利用が可能であり、内航海運全体としても段階的なGHG削減につながると期待している。しかし、これらの混合燃料では着火性が低い点や、燃料とエンジン部品の相性が課題として挙げられる。これに対し、海技研では添加剤を用いた燃焼効率の改善や、セタン価(燃料の着火性を示す指標。高いと着火性がよく燃料として適している)の変化に関する研究を進めている。

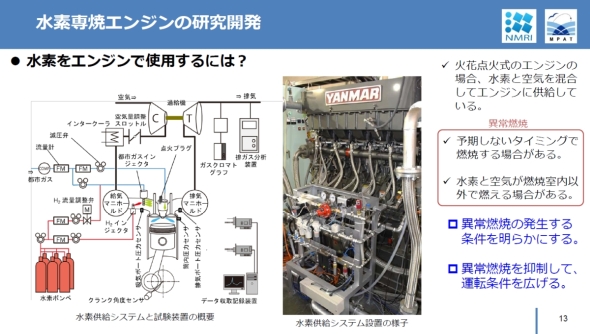

燃料電池だけでなくエンジン燃焼燃料としての利用が進んでいる水素に関しても、海技研では、水素専焼エンジンを火花点火式で開発し、その燃料として水素と“都市ガス”を混合して燃焼する試験を実施している。この試験の結果、水素90%以上の混焼率で安定運転が実現することを実証したことが報告された。これにより、低NOx(窒素酸化物)かつ大幅なCO2削減を達成したという。

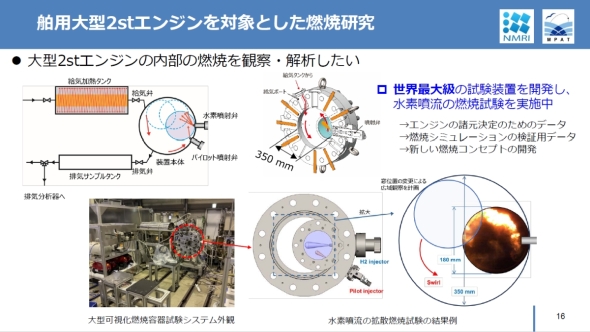

一方で、水素燃料の利用では異常燃焼や排気ガス中の未燃物排出といった課題もある。これを克服するために、海技研は水素噴射システムの開発や異常燃焼条件の特定、燃焼シミュレーションを用いた検証を進めている。この検証では大型2ストロークエンジン燃焼試験装置を用いて性能の最適化を目指している。

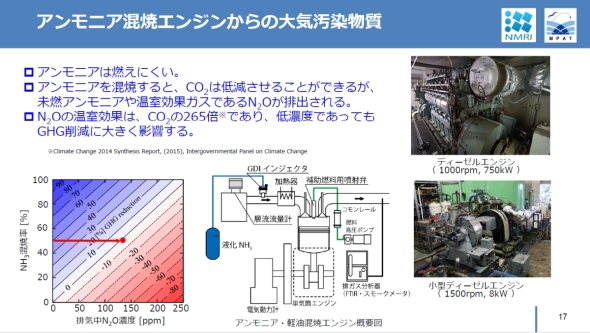

アンモニアもカーボンフリーな燃料として注目されているが、燃焼が難しい(実は難燃性ガス)という“欠点”を持つ。また、燃焼時に発生するN2O(一酸化二窒素)は、CO2の約265倍もの温暖化係数を有するため、今まで以上に排出抑制が重要になる。

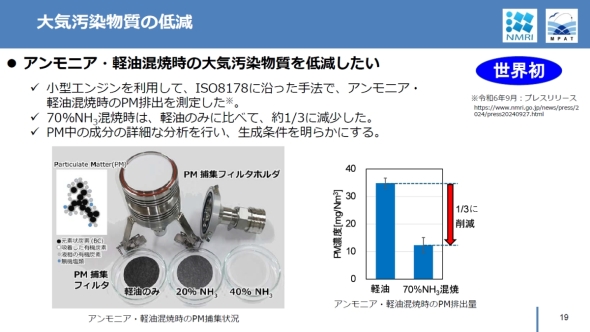

海技研では、既に小型エンジンによる検証でアンモニアと軽油の混焼エンジンにおけるN2O排出特性を明らかにし、その低減手法を実験とシミュレーションで確認している。将来的にはアンモニア専焼の実現を目指し、プラズマ分解による水素生成や、燃焼試験装置を用いた燃焼支援技術の開発を進めるとしている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 日産は生産拠点閉鎖箇所を全て発表、新型車の受注増で前向き発進も業績は赤字に

- 進化を止めない車載ネットワーク、第3世代CANが登場し車載SerDesは12Gbpsへ

- 2025年暦年の日系自動車生産台数は明暗分かれる、好調トヨタに続きスズキが2位

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- SUBARUがグローバル展開モデルで初めてBEVの混流生産に成功

- 3四半期ぶり営業黒字確保のマツダ、新型CX-5で復調への起爆剤となるか

- ホンダが車載向けSoCの共同開発を目的にMythicに出資

- 日産と大阪大学 接合科学研究所が共同で研究開発部門を設立

- トヨタの“CIO”は情報システムではなく産業全体にコミットする

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

コーナーリンク