「このままでは海運の物流不全は不可避」に気付かされた海技研の内航研究:船も「CASE」(1/4 ページ)

内航海運は日本の物流を支える重要な基盤だが、船員と船舶の高齢化が進んでおり、この状況を放置すれば物流不全は不可避だ。海上技術安全研究所(海技研)の第24回講演会では、内航海運が抱える問題の解決策として海技研が取り組んでいる研究に関する進展状況が紹介された。

海上技術安全研究所(以下、海技研)は2024年12月6日、「内航海運の課題解決に向けた技術開発」と題する第24回講演会を開催した。この講演会では、内航海運が抱える問題の解決策として海技研が取り組んでいる研究テーマから、船員の労働負荷を軽減するための運航支援技術や自動化技術、環境負荷軽減のために取り組んでいる代替燃料利用技術の研究に関する進展状況が紹介された。

海技研は海事海洋技術の中核的研究機関

研究内容を紹介する前に、多くのMONOist読者にとって耳慣れない組織であろう海技研について説明しておこう。

海技研は国土交通省の前身である戦前の逓信省管船局船用品検査所から戦後の運輸省船舶試験所、運輸技術研究所、船舶技術研究所を経て、2001年に独立行政法人として海上技術安全研究所が発足した。その後も組織改編と分離を経て2015年に国立研究開発法人として海上技術安全研究所が発足している。

なお、2016年にはその上位組織として国立研究開発法人の海上・港湾・航空技術研究所が発足したが、海技研は依然として海事海洋技術に関する中核的研究機関として、海上交通の安全および効率の向上のための技術や、海洋資源および海洋空間の有効利用のための技術、海洋環境保全のための技術に関する研究に取り組んでいる。

第24回講演会で取り上げたテーマは、政策動向から運航支援のための自動化技術、環境負荷低減のための代替燃料利活用研究、そして、外部の講演として独立行政法人である鉄道建設・運輸施設整備支援機構による船舶建造支援制度と一般社団法人の内航ミライ研究会による組織の枠を超えた現場への技術導入に関する取り組みなど、内向海運の課題を解決するための幅広い取り組みが紹介されている。

本記事では、その中から海技研による自動化技術と代替燃料利活用に関する研究と、内航ミライ研究会による現場への技術導入の取り組みである「SIM SHIPプロジェクト」を取り上げる。

内航船省力化の最前線

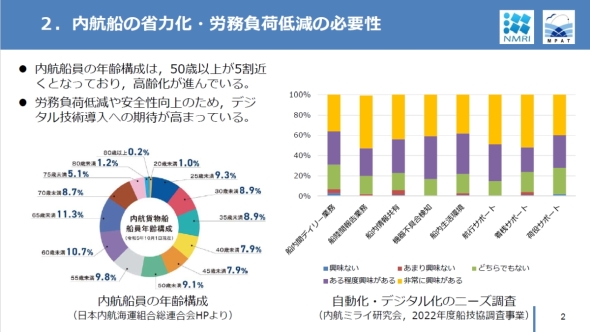

内航海運は、日本の物流を支える重要な基盤でありながら、船員の高齢化や労働負荷の増加、環境負荷への対応といった課題に直面している。こうした中で注目されるのが、省力化につながる自動化技術の導入だ。海技研は、その研究開発のために用意した実験船を運用しているのが大きな特徴といえる。

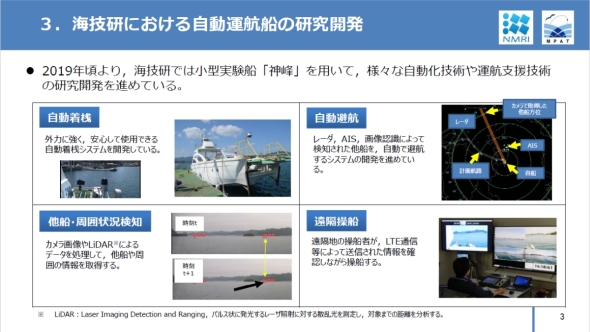

それらの実験船のうち、2019年から運用している小型実験船「神峰」では、自動着桟、自動避航、他船周囲情況検知、遠隔操船につながる自動操船技術、安全性向上のためのシステム開発を進め、瀬戸内海など内海や沿岸部に多いに“隣接”離島を結ぶ定期航路で運航することが多い小型旅客船への適用可能性を検討している。

神峰を用いた試験では、衛星測位サービス「みちびき」をはじめとする測位センサーやLiDAR(Light Detection and Ranging、ライダー)を基幹とする距離センサーを組み合わせた自動着桟システムの高度化が進められた。2023年に実施した実証では、船舶の離着桟時における正確な位置計測が可能となり、安全性と作業効率が向上したという。また、他船の動きを監視し、適切な針路変更を自動で行う避航操船システムの試験でも、狭水域での運航安全性が向上したことが報告された。また、遠隔操船システムの実証では、陸上からタブレット端末を用いて数百m離れた船舶を安全に操縦できることを確認している。

陸上拠点から船舶の運航を支援する陸上サポートシステムでは、船側に各種センサーを搭載した上で、それらのデータを陸上で共有することで、船内機器の監視、運航状態の監視、さらには燃費改善などの“見える化”を目指している。現時点では、船陸間ネットワークとカメラやレーダーなどの映像システム、モニタリング装置を組み合わせた支援システムを構築して、船の詳細な情報を船内と陸上で共有することができている。エンジンメーカーの監視システムと接続することで主機の詳細な情報を陸上でもリアルタイムで確認できるだけでなく、電動ハッチカバーや電動ウインチなどの甲板機械、(その電力の供給元として新たに取り組んでいる)リチウムイオンバッテリーの詳細な監視も可能だ。

また、別の493総トンケミカルタンカーでは、船員側の要望に応える形で液体貨物のタンク内の液面データをタブレット端末から確認できる機能を追加することで、荷役作業の効率化が図られた。今までは、甲板にある確認窓もしくは船内に1つだけあるモニターを甲板員が目視するため荷役中の労働負荷が高かったが、操舵室にいたまま把握したいという要望に応えるため、液面データを陸上サポートシステムに取り込んで操舵室からタンク内液面を把握できるようになったという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- 油圧ショベルに3Dマシンガイダンス機能を付与するセンサーキットが誕生

コーナーリンク