鉄原子からナノサイズの鉄クラスター錯体の選択的な合成に成功:研究開発の最前線

京都大学らは、鉄原子からナノサイズの鉄クラスター錯体の合成に成功した。低原子価状態になったり凝集しやすくなったりするため、これまで、ナノサイズの鉄クラスター錯体を選択的に合成することは困難だった。

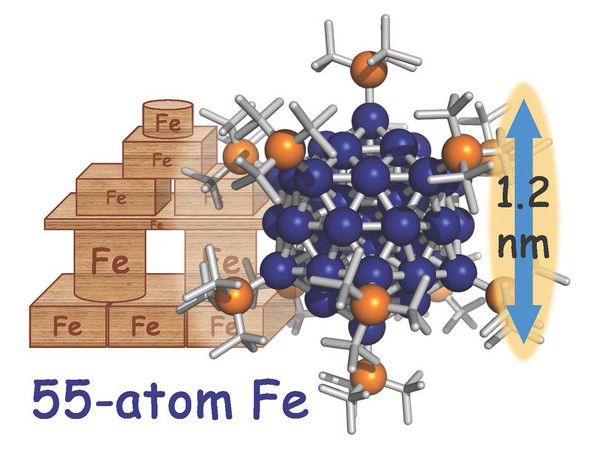

京都大学は2025年1月20日、55個の鉄(Fe)原子を1.2ナノメートル径の正二十面体型に配列した分子を世界で初めて合成したと発表した。名古屋大学、ヨーテボリ大学、京都大学、東京都立大学、筑波大学、ハワイ大学、フリードリヒ・アレクサンダー大学との共同研究による成果だ。

同研究の概要

自然界の窒素固定(N2の還元反応)では、タンパク質に存在し多数の鉄と硫黄原子を含むクラスター錯体が酵素反応を触媒とする。また、人工的な窒素固定法であるハーバー・ボッシュ法では、金属鉄が触媒として用いられる。

これらの窒素固定反応は、複数のFe原子を用いることと、複数の水素(H)原子が鉄を架橋することが共通している。これらの共通項を分子として具現化すれば、従来は実現が困難だった、窒素やCO2を他の物質へ変換する反応を可能にする次世代の触媒になる可能性がある。しかし、大きさや構造が一義的に決まる分子としてFe原子を配列することは難しく、従来は最大でも10個程度の鉄原子からなるクラスター錯体の合成例に限られていた。

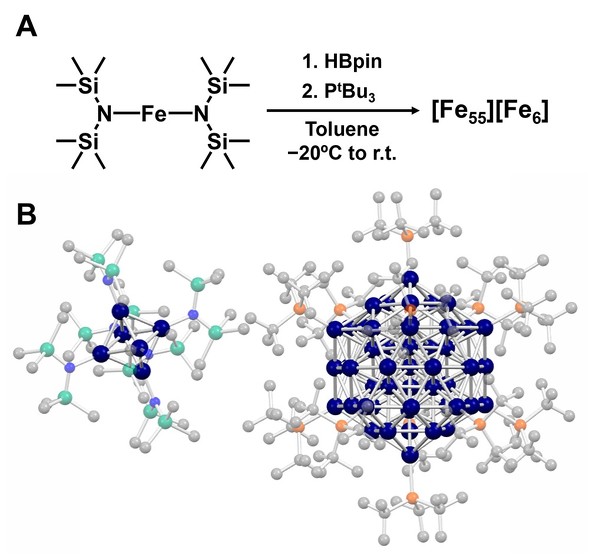

そこで今回の研究では、55個の鉄原子を1.2ナノメートル径の正二十面体型に配列し、正二十面体型で12箇所存在する頂点に適切なホスフィン配位子を配置することで表面を多数の水素原子(ヒドリド)が架橋したナノサイズの鉄ヒドリドクラスター錯体を合成した。

今回開発した合成手法では、アミド配位子を有するFe錯体と、ピナコールボラン(HBpin)およびホスフィン(PtBu3)をトルエン中で混合する。生成した分子は、55個のFe原子が1.2nm径の正二十面体型に配列した[Fe55]クラスター錯体であることが、単結晶X線構造解析により確認された。

金属原子を集積して得られるクラスター錯体は、低原子価状態になったり凝集しやすくなったりするため、これまで、数十以上のFe原子を含むナノサイズのFeクラスター錯体を選択的に合成することは困難だった。

[Fe55]は12個の頂点にリン原子1個、炭素原子12個から成るホスフィンが配位しており、表面は46個の水素原子(ヒドリド)で覆われている。塊状の金属のバルク金属より表面積が大きいFeヒドリドクラスター錯体は、単位原子当たりの触媒活性が高いと期待される。研究グループは今後、さまざまなサイズや構造のクラスター錯体合成に取り組む考えだ。

関連記事

ペロブスカイト半導体の界面構造制御法を開発、官能基の作用を解明

ペロブスカイト半導体の界面構造制御法を開発、官能基の作用を解明

京都大学は、スズと鉛を1:1で用いたペロブスカイト半導体の界面構造制御法を開発した。半導体の品質と均質性を向上し、4接合型のペロブスカイトタンデム型デバイスの作製にも成功している。 シリコンエッチングプロセスの触媒として使用できるGNRの製造法を開発

シリコンエッチングプロセスの触媒として使用できるGNRの製造法を開発

京都大学は、室温で酸素ドープ型グラフェンナノリボンを合成可能な、新しい炭素細線製造法を開発した。貴金属触媒や炭素系触媒を上回る触媒活性で、シリコンエッチングプロセスの触媒として使用できる。 分岐構造を持つPVAの合成成功、カギはホウ素

分岐構造を持つPVAの合成成功、カギはホウ素

京都大学は、ホウ素の特性を活用することで、分岐構造を持つポリビニールアルコールの合成に成功した。新しい物性、分解性の発現や機能性材料への展開が期待できる。 低温下のステンレス鋼で延性を失わずに高強度化できるメカニズムを解明

低温下のステンレス鋼で延性を失わずに高強度化できるメカニズムを解明

京都大学らは、低温下のステンレス鋼で延性を失わずに高強度化できる手法を発見し、メカニズムを解明した。ステンレス鋼の結晶粒を1ミクロン以下に超微細化することにより、低温での延性と強度を両立できる。 フッ化物イオン導電性固体電解質の原子配列の乱れとイオン伝導経路を解明

フッ化物イオン導電性固体電解質の原子配列の乱れとイオン伝導経路を解明

京都大学は、フッ化物イオン導電性固体電解質のイオン伝導の仕組みを原子レベルで解明した。イオン半径が異なるCaとBaを混合したことで構造歪みが生じ、局所的にFの原子配列が乱れることが分かった。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 商業スケールでPMMAケミカルリサイクル技術のライセンス提供開始

コーナーリンク