フリーソフトでボルトの疲労破断の有無を予測する:CAEを正しく使い疲労強度計算と有機的につなげる(18)(6/6 ページ)

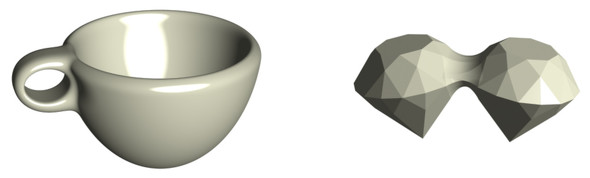

曲面と曲面との交差部にフィレットを付けるという操作は今は簡単にできますが、コンピュータが非力だったときはかなり難しい操作でした。一方、メタボールはというと、式9は連続関数で2回微分可能なので、フィレットは自動的に出来上がり、曲面の連続性は常に保証されます。非力なコンピュータでも図29左図のような感じの絵ができました。また、密度を定義する関数は連続関数である必要はなく、工夫をすると角がとがった形状のものをプニュっとつなげることができます。数学的な操作は単なる足し算です。図29右図はこの例です。これと同じものを今の3D CADでモデリングするには少し時間がかかりそうです。

メタボールの良い点を説明しましたが、あと1つあります。図30はセロハンを重ねた状態です。

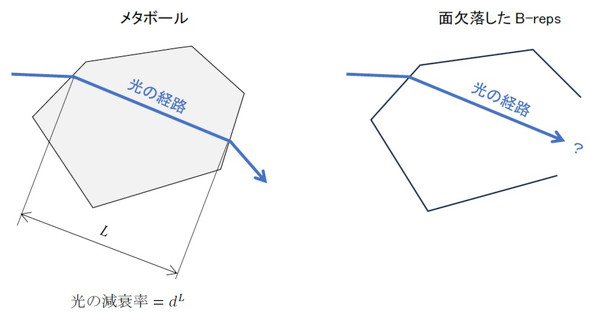

重ねたところが濃くなっています。色の付いた透明体を表現するときは図31に示すように透明体の中を光が進んだ距離を計算する必要があります。光の減衰率は光が透明体を通過した距離によって決まります。距離が1[cm]のとき、光は0.5倍に減衰するとすると(セロハン1枚)、距離が2[cm]のときは0.25倍(セロハン2枚)、3[cm]のときは0.125倍(セロハン3枚)に減衰しますね。

昔のソリッドモデラーでは面欠落がたまにありました。図31右図は面が1つなくなった状態です。このような場合は光の減衰率が計算できなくなります。一方、メタボールの場合は原理的に面欠落状態とならないので、この問題は回避できます。図32はメタボールによる例です。透明体の計算が安心してできました。

かなり話がそれましたね。あと1回で終わりますからご容赦ください。最終回は本連載を総括します。お楽しみに! (次回へ続く)

参考文献:

- [2]高橋良一|文化庁メディア芸術祭 参加作品(2000)

Profile

高橋 良一(たかはし りょういち)

RTデザインラボ 代表

1961年生まれ。技術士(機械部門)、計算力学技術者 上級アナリスト、米MIT Francis Bitter Magnet Laboratory 元研究員。

構造・熱流体系のCAE専門家と機械設計者の両面を持つエンジニア。約40年間、大手電機メーカーにて医用画像診断装置(MRI装置)の電磁振動・騒音の解析、測定、低減設計、二次電池製造ラインの静音化、液晶パネル製造装置の設計、CTスキャナー用X線発生管の設計、超音波溶接機の振動解析と疲労寿命予測、超電導磁石の電磁振動に対する疲労強度評価、メカトロニクス機器の数値シミュレーションの実用化などに従事。現在RTデザインラボにて、受託CAE解析、設計者解析の導入コンサルティングを手掛けている。⇒ RTデザインラボ

関連記事

疲労破壊が起きない条件を考える 〜ボルトの疲労強度〜

疲労破壊が起きない条件を考える 〜ボルトの疲労強度〜

部品の固定(締結)のために使用する“ボルトの設計”をテーマに、設計者向けCAE環境を用いて、必要とされる適切なボルトの呼び径と本数を決める方法を解説する。連載第2回は、疲労破壊の発生有無を予測する際に必要となる「ボルトの疲労強度」と「ボルトの締め付け条件」の検討のうち、ボルトの疲労強度の検討アプローチについて詳しく取り上げる。 ボルトが疲労破壊しない条件

ボルトが疲労破壊しない条件

部品の固定(締結)のために使用する“ボルトの設計”をテーマに、設計者向けCAE環境を用いて、必要とされる適切なボルトの呼び径と本数を決める方法を解説する。連載第3回は「ボルトが疲労破壊しない条件」について詳しく取り上げる。 設計者CAEによる締結部の設計法

設計者CAEによる締結部の設計法

部品の固定(締結)のために使用する“ボルトの設計”をテーマに、設計者向けCAE環境を用いて、必要とされる適切なボルトの呼び径と本数を決める方法を解説する。連載第7回では、本連載の最終目標である設計者が使うCAE環境で、必要とされるボルトの呼び径と本数を決める設計法を取り上げる。 疲労解析に挑戦、強度設計における繰り返し荷重を評価する

疲労解析に挑戦、強度設計における繰り返し荷重を評価する

初心者を対象に、ステップアップで「設計者CAE」の実践的なアプローチを学ぶ連載。詳細設計過程における解析事例を題材に、その解析内容と解析結果をどう判断し、設計パラメータに反映するかについて、流れに沿って解説する。第9回は、強度設計において、繰り返し荷重を評価する際に用いられる「疲労解析」を取り上げる。 固有振動数解析の流れを“ステップ・バイ・ステップ”で理解する

固有振動数解析の流れを“ステップ・バイ・ステップ”で理解する

「構造解析」を“設計をより良いものとするための道具”として捉え、実践活用に向けた第一歩を踏み出そう。第6回は「固有振動数解析」をテーマに取り上げ、その手順についてステップ・バイ・ステップで解説する。 熱交換器の破断、熱流体と構造の連成解析で原因を同定

熱交換器の破断、熱流体と構造の連成解析で原因を同定

アルテア・エンジニアリングが2014年7月に開催した「2014 Japan Altairテクノロジーカンファレンス」で、住友精密工業 航空宇宙熱制御システム部 技術課の田谷亮氏が、航空機エンジンなどに使われる熱交換器に熱流体と構造の連成解析を適用した事例を紹介した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 製造業の情報を一元管理するDXプラットフォームの体験型施設を開設

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?

![メタボールによるレンダリング例(参考文献[2])](https://image.itmedia.co.jp/mn/articles/2412/05/ay4328_caehiro18_fig32_w590.jpg)