加速する業界横断のデータ流通 製造業は何を指針に自社の対応を決めるべきか:真に「データ中心の製造DX」を実現するには(4)(2/2 ページ)

データエコシステムにおける概念データモデルの役割

冒頭にも記載した通り、今後、企業、業界間のデータ流通の重要性はますます高まるだろう。自社ビジネスにメリットがあるかどうかの前に、GX/SXに対する社会的要請が強まる可能性が高いからだ。その際、製造業のアプローチは2つに大別できる。

1つ目は、国際的なデータモデル標準や国際的なデータ流通基盤を、自社のルールおよび基盤にそのまま適用するアプローチだ。この場合、自社として独自に対応する余地は少なく、「全て受け入れる」というスタンスになる。

しかし、筆者らの経験則ではこのアプローチをとれる日本企業は少ない。なぜなら、このアプローチは、「Enterprise Architecture」(EA)におけるFit to Standardの考え方と同じだからだ。多くの企業はFit to Standardを採用したいと思いながら、現状業務の壁に阻まれて最終的に多くのアドオン機能を追加開発している。このことから分かるように、全て受け入れることは難しいだろう。

そこで重要になるのが2つ目のアプローチである。国際的なデータルールと連携基盤の構築に対して、自社としてのデータ流通方針を明確にすることだ。GXやSXなどの国際的な協業/連携に対して、「業務」や「ITシステム」を軸に検討することは不可能だ。自社の業務やITシステムに他社が合わせることはないし、逆もまた然りだ。

では、どのように方針を明確にすべきだろうか。そこで有用となるのが概念データモデルである。

データエコシステムを活用するためには、自社のデータを社外の組織とデータを共有することで顧客や社会、自社にメリットがある“共創領域”と、自社固有の強みやノウハウのように積極的に開示する欲求が小さい“非共創領域”に区分けする必要がある。一般的には、共創領域については積極的にデータ流通させたいが、非共創領域についてはデータ流通をさせたくないと考えるだろう。

これを効率的に実現する上では、概念データモデルを通じたバリューチェーン全体のデータのモデル化が大事だ。そして、その区分に基づき、自社としてのデータ流通の意義を明確にすることで、データ流通対象やその優先度を決められるようになる。さらに、データ流通の意義をあらかじめ明確化しておくことで、データエコシスエムから非共創領域のデータ流通を求められた際に、どの範囲のデータを、どの程度の秘匿性を保ちながら流通させるかを判断できる。

自社のデータ流通は、国際データルールにのっとって提供/受領する形で行われることになる。多くの企業は、自社のビジネスモデルや自社の顧客に最高の製品/サービスを提供するという観点からデータルールを最適化しているだろう。そのため国際データルールをそのまま自社ルールとして適用することは難しく、変換が必要になる場合が多い。

このような時でも概念データモデル作成を通じて自社のデータルールが整備され、データガバナンス/データマネジメントが確立されている状態であれば、「国際データルール」「自社データルール」「自社データの実態」の3つを容易に対比でき、データ流通のためのデータ変換点を明確にできる。仮に国際的なデータルールをそのまま自社のデータルールに適用できる場合でも、概念データモデルを作っておくと、第2回で述べたように、データの入れ替え対象/方法、入れ替えた場合に影響のあるデータ、業務/ITシステムの特定が容易になり、自社のデータルール変更を進めやすくなる。

セキュリティ対策の観点でも意義がある。安心して自社のデータを流通させる、あるいは他社のデータを使用するためには、セキュリティ対策は必須だ。概念データモデルを通じて共創/非共創領域の区分、国際データルールと自社データルールの相違が明確になれば、データ流通に求められるセキュリティ対策も明らかになる。ルールに基づいた変換に加えて、セキュリティ対策を講じることで、国際的なデータ連携基盤を通じたデータ流通が実現できる。

データエコシステムの動向としては、国際的なルールや基盤構築の動向が注目されがちだが、データエコシステムに参加する企業/団体が安心してデータを利用するためには、各社のデータ品質の担保も重要である。そのためのツールとして概念データモデルは有効と考えている。

おわりに

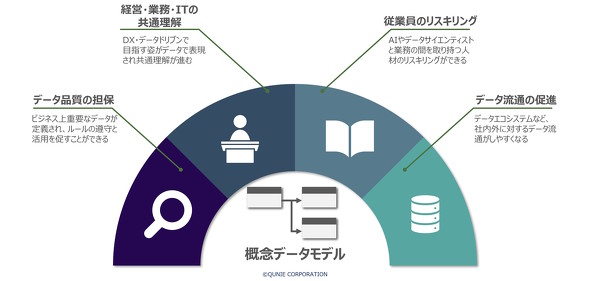

第1回から第3回まで、DX推進やデータドリブン経営実現を目指していても、業務やITシステムから着手すると足元課題の改善にとどまり、DXが不完全なものになったり、データ活用が進まなかったりする実態があると指摘し、まずやるべきことはバリューチェーン全体での「データのあるべき姿」を考えることであり、その効果的な手法として概念データモデルの作成を提案してきた。そして概念データモデルは今回述べたように、自社内のデータ流通だけではなく、社外とのデータエコシステム構築、活用にも貢献する。

概念データモデルを作る活動は、ただデータをモデル化するだけではなく、第3回で述べた通り、経営層による意思決定が求められる、あるいは顧客に提供する製品やサービスの価値を最大化する必要があるといったシーンで、経営層や業務層、ITシステム層の認識を合わせるコミュニケーションツールとしても有効に機能する。

昨今、DXやデータドリブン経営、AI(人工知能)といったキーワードが注目されるようになってから、データサイエンティストやデータ連携基盤にも関心が寄せられるようになった。もちろんこれらが重要であることは言うまでもない。しかし、それと同様にデータサイエンティストが分析するデータ、データ連携基盤やAIが処理するデータといったデータ品質も重要である。

それを支えるのはデータルールを定め、そのルールの順守と活用を促すデータガバナンスとデータマネジメントである。これらは経営層や業務層(場合によっては顧客も)とデータサイエンティスト、データ連携基盤、AIをつなぎ、データ流通や循環を促す。しかし、このようなスキル、経験を持つ人材は企業には少ないため、リスキリングが必要である。概念データモデルの作成は、リスキリングの場としてもうってつけでないだろうか。

DX推進やデータドリブン経営では、「より顧客を理解する」「顧客との接点を増やし、より良い製品やサービスを提供する」「モノづくりの現場をデジタル化して効率を高める」など、より深く、より詳細にといった「深さ」が追及されることが多い。しかし、今後はそれに加えて自社/他社製品を問わず、製品間、または会社や部署、顧客など組織を横断した「幅」を追及して顧客への提供価値を高めていくことが求められる。その際の共通言語になるのは、業務でもITシステムでもなく、データであるとの思いから、“自社の憲法”としての概念データモデルについて本連載を執筆した。

本連載が皆さまの「データを中心に捉えた改革」の一助になれば幸いである。(連載完)

武井晋介(たけい しんすけ)

株式会社クニエ データモデリング・データマネジメント改革担当 ディレクター

完成車メーカーにて新製品開発PMOに従事。その後、外資系マーケティングリサーチ会社に転身し、自動車業界を中心としたリサーチ企画/データ分析を担当する。外資系小売業においてプライシング戦略の立案と実行、デジタルトランスフォーメーションを推進。クニエでは、加工/組み立て系製造業において、バリューチェーンのデータ改革/業務改革/システム導入や事業統合、新事業企画、生産現場改善などに携わる。

関連記事

進まぬ製造DX 「データそのもの」の重要性を本当に理解しているか

進まぬ製造DX 「データそのもの」の重要性を本当に理解しているか

製造業でも経営や業務のデータドリブンシフトの重要性が叫ばれるようになって久しい。だが変革の推進は容易ではない。本稿では独自の「概念データモデル」をベースに、「データを中心に据えた改革」に必要な要素を検討していく。 「いいIoT」が競争力を生む時代 問われるハード/ソフトの3つの考え方

「いいIoT」が競争力を生む時代 問われるハード/ソフトの3つの考え方

モノづくりDXの重要性が叫ばれて久しいが、満足いく結果を出せた企業は多くない。本連載ではモノの流れに着目し、「現場力を高めるDX」実現に必要なプロセスを解説していく。第6回はIoTの中でも「いいIoTの作成を成功に導くポイント」を説明する。 つながるだけでは不十分? 革新的な価値を生む「いいIoT」とは

つながるだけでは不十分? 革新的な価値を生む「いいIoT」とは

モノづくりDXの重要性が叫ばれて久しいが、満足いく結果を出せた企業は多くない。本連載ではモノの流れに着目し、「現場力を高めるDX」実現に必要なプロセスを解説していく。第5回はIoTの中でも「オンプレIoT」と「デジタルネイティブIoT」の違いを解説したい。 「情報の既得権益」を打破 倒産寸前の中小製造業がデジタル改革でどう変わったか

「情報の既得権益」を打破 倒産寸前の中小製造業がデジタル改革でどう変わったか

富士油圧精機というカードフィーダー製造を手掛ける企業をご存知だろうか。同社はデジタルツールを取り入れ、デジタライゼーションを進めていることで知られる中小製造業だ。好調な業績を記録している同社だが、実は一度、倒産目前にまで追い込まれた企業でもある。富士油圧精機が現在どのようにデジタルツールを活用しているのか紹介したい。 「製造現場をDX」といっても、データ化されていないものはどうするのか?

「製造現場をDX」といっても、データ化されていないものはどうするのか?

MONOistはライブ配信セミナー「MONOist DX Forum 2023 冬〜できるところから始める製造業DX〜」を開催した。本稿では、Industrial Value Chain Initiative(IVI)理事長で法政大学デザイン工学部 教授の西岡靖之氏による基調講演「スマートシンキングが組織を変える!〜ボトムアップなDXの進め方」の内容を紹介する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 生産性100倍に、富士通がソフトウェア開発をAIエージェントで自動化する開発基盤

- 従業員のスキルに応じた「ランク認定制度」も 三菱電機が推進するDX人材育成施策

- 日本は本当に遅れているのか? AI×現場力で始まる日本型モノづくりの逆襲

- 「好きなことは楽しめる間にとことん楽しむ」という考え方の重要性について

- パナソニックは新技術拠点「Technology CUBE」で“実装力のあるR&D”を強化

- アイリスオーヤマなど、無線制御技術を軸に建設業界の課題解決に向けた協業開始

- IOWN APNと画像認識AIにより、約300km離れた工場での外観検査に成功

- AIエージェントが代わりに働くようになったら人は何をするの?

- 永守氏がニデック完全退任、「経営者としての私の物語にピリオド」

- 富士フイルムBIがトルコ企業を買収、基幹システム導入の海外展開加速

コーナーリンク