核融合炉発電実現に向けた多様なアプローチ 核融合ベンチャーの動向:核融合発電 基本のキ(3)(3/3 ページ)

磁場閉じ込め方式核融合炉のコンパクト化

前のページでも紹介しましたが、米国コモンウェルス・フュージョン・システムズ(CFS)が建設しているSPARCトカマクには、将来の核融合炉を左右する革新性があります。CFSはマサチューセッツ工科大学(MIT)のスピンオフで、SPARCはMITで開発されてきたAlcatorトカマクシリーズを継承するものです。

彼らは一貫して、高磁場を発生し、炉をコンパクト化することを目指してきました。磁場閉じ込め方式では、高温のプラズマが膨張しようとする力(プラズマ圧力)と、磁場が内側に押さえつける力(磁気圧)が釣り合っています。プラズマ圧力は、温度と圧力の積です。磁気圧は、磁場の2乗に比例します。単位体積当たりの核融合エネルギー(核融合出力密度)は、プラズマ圧力の2乗に比例します。

つまり、核融合出力密度は磁場の4乗に比例することとなり、磁場を2倍にすると、核融合出力密度はなんと16倍になります。逆に出力を変えないとすると、プラズマの体積は16分の1にできます。これがコンパクト化の原理です。Alcatorトカマクは、銅でコイルを作っていたので、短時間は高磁場を発生することができますが、長時間運転すると、抵抗による発熱でコイルが焼き切れてしまいます。やはり長時間運転には、抵抗がゼロの超伝導コイルを使うことが必須となります。

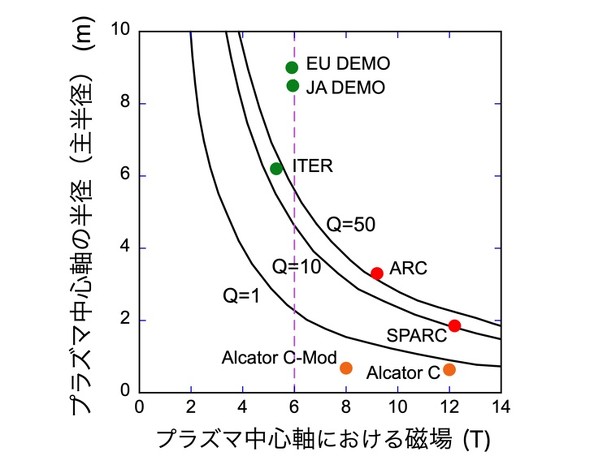

図7は、銅コイルを使ったAlcator(CとC-Mod)、超伝導コイルを使ったITER(実験炉)、DEMO(日本と欧州が設計している原型炉)、CFSが計画しているSPARC(実験炉)、ARC(発電プラント)の、トーラスプラズマ中心軸の磁場と半径の関係を示しています[参考文献9]。

この図には、Qを表す線が示されていますが、Qというのは、「核融合によるエネルギー発生/プラズマに注入したエネルギー」でエネルギー増倍率と呼ばれています。Q=1はブレークイーブンと呼ばれ、Q>1がエネルギー発生装置としての最低条件となります。発電所としては、タービン発電機の効率などを考えると、Q>10は必要でしょう。さて、ITERとSPARC(どちらも発電はしない)を比較すると、Q〜10と同等の性能ですが、SPARCのほうが発生磁場が約2倍高く、プラズマの主半径が約3分の1コンパクトになっています。これだけのコンパクト化は、核融合炉の建設費の低減にも大きく貢献します。

さて、ITERとSPARCの発生磁場の違いはどこから来ているのでしょうか? その違いは明瞭で、ITERは1954年に発見されたNb3Sn超伝導体(超伝導転移温度−255℃)を使っているのに対し、SPARCは1987年に発見されたYBa2Cu3O7超伝導体(超伝導転移温度−180℃)を使っている点です。

超伝導転移温度の差から、前者を「低温超伝導(LTS)」、後者を「高温超伝導(HTS)」と呼びます。超伝導体に磁場中で電流を流す場合、超伝導体の特性で決まる臨界値以上の磁場を受けると超伝導性が破壊し、抵抗が発生します。コイルにして電流を流すとコイル自身が受ける磁場も増加するため、超伝導コイルが発生できる磁場は、使った材料によって上限が決まることになります。

Nb3Sn超伝導体を使ったトカマクの場合、発生磁場の上限は6Tとなります[参考文献10]。日本(JA)と欧州(EU)で設計が進められているDEMO(原型)炉も、Nb3Sn超伝導体を使って設計しているため、図7のように発生磁場は約6Tになっています。一方、YBa2Cu3O7超伝導体を使うと、12Tを発生することができます。昨今、高温超伝導体を使った線材が量産化できるようになり、SPARCのようなコンパクト核融合炉が設計、製作できるようになったわけです。

先進燃料を用いた核融合炉

最後に、重水素(D)と三重水素(T)を燃料とする第1世代の核融合炉に対して、より放射線リスクが少なくなるD-D(重水素-重水素)反応、D-3He(重水素-ヘリウム3)反応、p-11B(水素-ホウ素)反応を利用した先進燃料核融合炉についてお話しします。

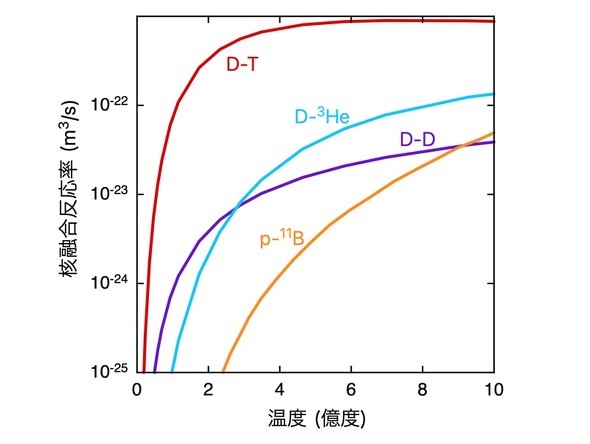

図8に示したのは、核融合反応率とプラズマ温度の関係です。核融合出力は、(核融合反応率)×(粒子密度)2に比例します。図を見て分かるように、たとえ1億℃であっても、先進燃料の核融合反応率はD-T燃料に比べて100分の1以下しかありません。

そうなると温度を上げて核融合反応率を高めるしかありません。10億℃になると、D-3He燃料の核融合反応率が、1億℃のD-T燃料に近くなり、核融合炉として成立しそうです。ただし、3Heは地球上に資源がなく、D-D核融合で生産するか[参考文献11]、月で採掘するしかありません。p-11B燃料ではさらに高温の30億℃が必要になるでしょう[参考文献12]。このように先進燃料を使うと、温度を1桁上げる必要があり、技術的ハードルが高いことが分かります。

そのような先進燃料を用いた核融合炉を開発している核融合ベンチャーが、数は少ないですが存在します。FIAの報告書[参考文献8]によるとD-Dとp-11Bが4社、D-3Heが2社です。炉型別ではFRCが3社と多く、その他にはレーザー、球状トカマク、磁化標的核融合、高密度プラズマフォーカス、ポロイダル磁場閉じ込めなどさまざまなアプローチが提案されています。FRCを開発している代表的なベンチャーには、p-11B炉を最終目的にしているTAEテクノロジーズ、D-3He炉を目指しているヘリオンが挙げられます。

ここでトカマクやヘリカルでなく、球状トカマクやFRCが選択されている理由を説明します。磁場閉じ込め方式では、プラズマ圧力(温度と粒子密度の積)と磁気圧(磁場の2乗に比例)が釣り合って運転されるのですが、(プラズマ圧力/磁気圧)は1にはならず、1以下となります。この比率をβ(ベータ)値と呼びます。

トカマクやヘリカルでは、このβ値が10%ほどしかありません。温度を1億℃以上に高くしようにも、これ以上磁場を高くすることは、技術的な困難を伴います。一方、球状トカマクではβ値が40%[参考文献13]、FRCではほぼ100%になります[参考文献14]。β値が高いということは、磁場を高くしなくても、既存の技術で温度を高くできることを意味します。先進燃料核融合炉は、トカマク、ヘリカルでは実現性が低く、球状トカマク、FRC、レーザーでは実現性があるといわれています。

これで3回に渡る連載「核融合発電 基本のキ」を終了させていただきます。最後はやや教科書的になりましたが、科学的事実のみを用い、核融合開発全体を俯瞰できるように執筆したつもりです。最近、核融合発電が比較的短期に実現するような記事を見かけますが、実際は、技術的課題が山のようにあります。早期実現には、産業界の英知と技術を結集する必要があります。ぜひ皆さまのお力をお貸しください。(完)

筆者紹介

自然科学研究機構 核融合科学研究所/総合研究大学院大学 高畑一也(たかはたかずや)

大阪大学工学部原子力工学科卒業。1989年同大学大学院博士課程中退し、文部省核融合科学研究所(当時)に勤務。世界最大級の超伝導プラズマ実験装置、大型ヘリカル装置の設計・建設に従事する。現在は、自然科学研究機構 核融合科学研究所 超伝導・低温工学ユニットおよび総合研究大学院大学 先端学術院 核融合科学コース 教授。また、広報室長を兼任し、核融合のアウトリーチ活動を牽引している。

参考文献:

[1]Thomas J.Dolan,“Magnetic Fusion Technology,”Springer(2013)

[2]城崎知至、“慣性閉じ込め核融合への磁場応用”、プラズマ核融合学会誌、Vol.93(2017)188〜192

[3]D.Sutherland,“Alternative Fusion Concepts,”The 2023 Introduction to Fusion Energy and Plasma Physics Course、Princeton Plasma Physics Laboratory

[4]Samuel E.Wurzel and Scott C.Hsu,“Progress toward fusion energy breakeven and gain,”Phys.Plasmas 29,062103(2022)

[5]Nature News(2024年7月8日)

[6]日本経済新聞 Web版(2024年7月8日)

[7]ITmedia NEWS(2022年12月14日)

[8]Fusion Industry Association、“The global fusion industry in 2024”

[9]A.J.Creely et al.,“Overview of the SPARC tokamak,”J.Plasma Phys.,Vol.86(2020) 865860502

[10]高畑一也、「核融合用超伝導コイル」、プラズマ核融合学会誌、Vol.81(2005) 273〜279

[11]Helion社のFAQページ

[12]御手洗修、「D-3He、D-D 先進燃料核融合炉の探究」プラズマ核融合学会誌、Vol.98(2022)72〜80

[13]小野靖、「第二安定化に向かう高ベータ球状トカマク研究」、プラズマ核融合学会誌、Vol.79(2003)114〜151

[14]石田昭男、比村治彦、「超高ベータ緩和配位」プラズマ核融合学会誌、Vol.79(2003)157〜162

関連記事

実際の核融合炉と発電の仕組み

実際の核融合炉と発電の仕組み

自然科学研究機構 核融合科学研究所 教授の高畑一也氏が、核融合発電の基礎知識について解説する本連載。第2回では、核融合炉/発電の基本的な仕組み、核融合炉に使われる主要装置について解説します。 核融合発電とは? 優位性や安全性などの基礎を解説

核融合発電とは? 優位性や安全性などの基礎を解説

自然科学研究機構 核融合科学研究所 教授の高畑一也氏が、核融合発電の基礎知識について解説する本連載。第1回では、地上で実現する核融合反応とはどのようなものか、核融合発電の優位性と安全性、実現に必要な物理的条件、どうして核融合発電が必要なのかについて紹介します。 核融合炉発電の研究を加速、ヘリカル型核融合炉初号機の完成は2034年を目標に

核融合炉発電の研究を加速、ヘリカル型核融合炉初号機の完成は2034年を目標に

ヘリカル型核融合炉の開発を進める国内ベンチャー企業のHelical Fusionは、オンラインで記者会見を開き、核融合エネルギーの社会実装に向け核融合科学研究所(NIFS)内に「HF共同研究グループ」を同月に設置することでNIFSと合意したと発表した【訂正あり】。 透明発電ガラスの発電性能向上に成功、新バージョンのサンプル提供を開始

透明発電ガラスの発電性能向上に成功、新バージョンのサンプル提供を開始

NTTアドバンステクノロジ(NTT-AT)は、inQsとの共同研究開発で、透明発電ガラス(SQPVガラス)の発電性能と品質を向上させることに成功した。 140%以上の発電出力を達成した新たなORC発電システム、ラズパイで稼働状況も可視化

140%以上の発電出力を達成した新たなORC発電システム、ラズパイで稼働状況も可視化

馬渕工業所、東京大学生産技術研究所、宮城県産業技術総合センターは、廃熱を使った有機ランキンサイクル(ORC)発電システムを用いて、優れた発電出力と国内最高レベルの省エネ化を両立した「独立型ORC発電システム(5kW級)」を開発した。 両面採光型太陽電池モジュールの発電量を向上させるシートを提供開始

両面採光型太陽電池モジュールの発電量を向上させるシートを提供開始

大日本印刷は、両面採光型太陽電池モジュールの発電量を向上させる「DNP太陽光発電所用反射シート」の提供を開始すると発表した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- 高温超電導線材の生産能力を2倍に増強へ、核融合発電需要に対応

- ヘリカル型核融合炉最終実証装置のコイル製作マシンが完成

- レーザー加速器の「卓上サイズ化」に一歩前進、LWFA電子ビームでFEL発振成功

- コークスと炭素材の事業から撤退、約850億円の非経常損失計上

- 住友ゴムは事業利益が過去最高も、業績予想未達の3要因とは

- 高温接合で熱反りを低減、ダイヤモンドとシリコンの複合ウエハーの製造に成功

- レゾナックの「フェーズ2」、事業ポートフォリオ最適化をどうする?

- 高い難燃性と耐熱性を備えた柔軟なPPS樹脂、PFAS規制に対応

- レゾナックがコア営業利益で増益、半導体材料事業がAI需要を捉える

- デクセリアルズ、減益も光半導体を成長ドライバーに通期目標達成を目指す

コーナーリンク