SUSEがエッジに熱視線、3つのセグメントに分けてソリューションを展開:エッジコンピューティング(2/2 ページ)

SUSEの考える“エッジ”とは何か

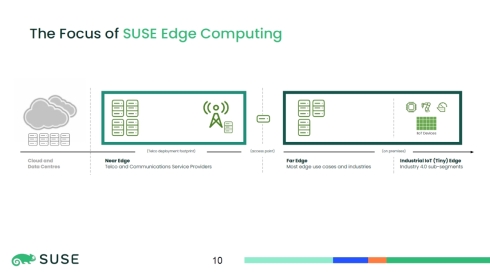

ここで言う3つのセグメントというのが、冒頭に紹介したニアエッジ、ファーエッジ、タイニーエッジである。まずニアエッジは、エッジではないクラウドやデータセンターに最も近いエッジであり、5Gなどの移動体通信の基地局が代表になる。このニアエッジとネットワークを介してつながっているファーエッジは、多様なマシンが稼働している現場となる。ここで言う多様なマシンはオンプレミスサーバのように複数台のマシンで構成されている場合もあれば、1台のコンピュータだけの場合もある。また、場所が固定されている必要はなくクルーズ船のような移動体でもよい。「兵士が担いでいるバックパックコンピュータもファーエッジになり得る」(バジル氏)。

一方、タイニーエッジは、SUSEが提供するLinuxやコンテナを組み込めない小型のIoTデバイスから構成されている。ファーエッジと通信を介して連携することにより、現実世界のデータを収集してデジタル世界に反映する役割を担う。

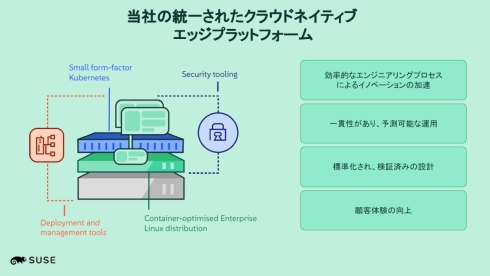

SUSEはこれら3つのセグメントに向けて開発を進めているのが、統一されたコア(Unified Core)に基づくクラウドネイティブエッジプラットフォームである。この統一されたコアは、Linux OSによる制御とKubernetesによるコンテナ運用をラップアップしたもので、ニアエッジからファーエッジまでスケーラブルに適用できることを特徴としている。Linux OSとしてはSLEだけでなくより軽量のSLE Microがあり、コンテナ運用を担うRancherはエッジからサーバ、データセンターまで幅広く対応するソフトウェアになっている。

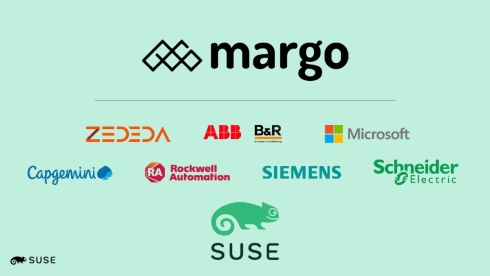

Linuxを組み込むことができないタイニーエッジには、基本的には標準化されたプロトコルによりIoTデバイスとの間で通信を行うことで対応することになる。この標準化の作業で強みを発揮するのが、SUSEがLinuxなどのオープンソースソフトウェアで培ってきたオープンに開発を進める文化である。例えばタイニーエッジとの関わりでは、ABBやシュナイダーエレクトリック、ロックウェル、シーメンスといったグローバルの産業オートメーション企業がエッジの相互運用性の仕組みを定めるために2024年4月に設立したmargoイニシアチブに参画している。この他にも、エッジのIoTデバイスをKubernetesクラスタとして公開できるようにするプロジェクトであるAkriにも加わっている。

バジル氏は「これらのオープンソースプロジェクトで議論を取り入れる形で、ファーエッジとタイニーエッジがより容易に連携を行えるプラットフォームの開発を進めている。早ければ2025年内にもリリースできるようにしたい」と述べている。

関連記事

組み込み機器の進化の鍵は「クラウドネイティブ」にあり

組み込み機器の進化の鍵は「クラウドネイティブ」にあり

組み込み機器のエンジニアからは“対岸の火事”に見えていた「クラウドネイティブ」だが、自動車や産業機器の分野で積極的な取り込みが図られるなどその影響は無視できなくなっている。 組み込みエンジニアも知っておきたい「クラウドネイティブ」とは

組み込みエンジニアも知っておきたい「クラウドネイティブ」とは

IoT/クラウドロボティクス時代のシステム開発を加速化する仮想環境の活用について解説する本連載。第3回は、IT分野で浸透してきている「クラウドネイティブ」という考え方とその狙い、支える技術などについて紹介した上で、組み込み分野におけるクラウドネイティブの可能性について説明する。 アイ・オー・データがUbuntuを担ぐ理由「新たなOSの選択肢を増やしたい」

アイ・オー・データがUbuntuを担ぐ理由「新たなOSの選択肢を増やしたい」

アイ・オー・データ機器が英国Canonical Group(カノニカル)との間でLinux OS「Ubuntu」のライセンス契約を締結。組み込み機器向けに商用で展開している「Ubuntu Pro for Devices」のプログラムに基づき、アイ・オー・データがUbuntuプリインストールデバイスの販売に加え、Ubuntu Pro for Devicesライセンスのリセール事業を開始する。 エッジとAIでさらなる成長を目指すレッドハット、LLMの最適化手法「LAB」を提案

エッジとAIでさらなる成長を目指すレッドハット、LLMの最適化手法「LAB」を提案

レッドハットが2024年度の事業戦略を説明。RHEL、OpenShift、Ansibleから成るコアビジネスが堅調に拡大を続ける中で、次世代ビジネスの成長に向けてエッジとAIに注力する方針を打ち出した。 エッジデバイスをクラウドネイティブにするレッドハット、着々と事例も積み重ね

エッジデバイスをクラウドネイティブにするレッドハット、着々と事例も積み重ね

レッドハットは、「EdgeTech+ 2023」の出展に合わせて横浜市内で会見を開き、同年10月末に一般提供(GA)リリースを開始したエッジデバイス上でのコンテナ運用を可能にする「Red Hat Device Edge」のユーザーやパートナーの取り組みを紹介した。 オムロンが産業用PCをクラウドネイティブへ、「Red Hat OpenShift」の採用で

オムロンが産業用PCをクラウドネイティブへ、「Red Hat OpenShift」の採用で

レッドハットは、オムロンが産業用PC向けに開発を進めている「仮想化制御プラットフォーム」のPoC(概念実証)のコンセプトモデルに、Kubernetesプラットフォーム「Red Hat OpenShift」が採用されたと発表した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 急成長中の中国ヒューマノイド大手AgiBotの技術戦略

- イチから全部作ってみよう(29)3つのノート整理法からたどるRDBMSの基礎知識

- 買い物客の8割が求める「自分だけの割引」、小売業はどう対応すべきか

- 東芝の2つの次世代ゲート駆動技術がSiCデバイスの損失削減に寄与、ISSCCで発表

- インフィニオンがams OSRAMのセンサー事業を買収、自動車や医療向けを強化

- デジタルツイン向けマルチLiDAR異常検知技術を開発

- TFT技術とメタマテリアル技術を融合した衛星アンテナ用基板を共同開発

- クレーンゲームにIoTデバイスを搭載しスマホ決済、新店の約370台に搭載

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- 非安全なコントロールアクション「UCA」の書き方

コーナーリンク