エッジとAIでさらなる成長を目指すレッドハット、LLMの最適化手法「LAB」を提案:人工知能ニュース(1/2 ページ)

レッドハットが2024年度の事業戦略を説明。RHEL、OpenShift、Ansibleから成るコアビジネスが堅調に拡大を続ける中で、次世代ビジネスの成長に向けてエッジとAIに注力する方針を打ち出した。

レッドハットは2024年6月20日、東京都内で会見を開き、2024年度の事業戦略を説明した。企業向けLinuxの「Red Hat Enterprise Linux(RHEL)」、Kubernetesコンテナプラットフォーム「Red Hat OpenShift(OpenShift)」、ITオートメーションソフトウェア「Red Hat Ansible Automation Platform(Ansible)」から成るコアビジネスが堅調に拡大を続ける中で、次世代ビジネスの成長に向けてエッジとAI(人工知能)に注力する方針を打ち出した。

2024年でレッドハットの日本法人は設立から25周年を迎えた。同社 代表取締役社長の三浦美穂氏は「1999年に秋葉原の小さな雑居ビルで十数人から始まったが、顧客やパートナーの皆さまに支えていただき、今や企業のオープンソースと言えばレッドハットという評価をいただけるようになった」と語る。

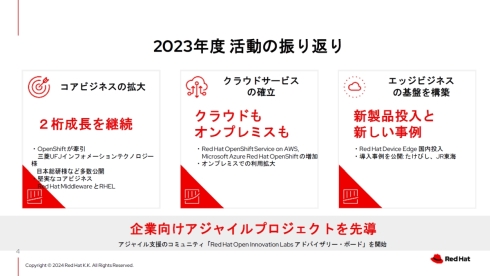

2023年度はコアビジネスの売上高が前年度比で2桁%の伸びを維持した。成長をけん引するOpenShiftは、AWSやAzureといった自前のコンテナサービスを持つクラウドプラットフォームに加えて、オンプレミスでも採用が拡大している。また、エッジ向けの新製品となる「Red Hat Device Edge」を国内投入し、たけびしやジェイアール東海情報システムの導入事例も発表している。

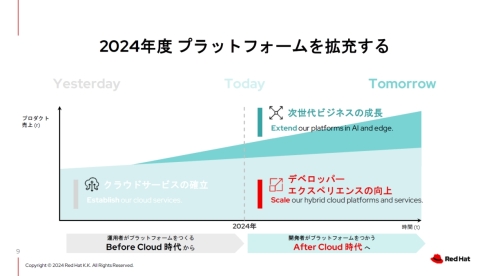

2024年度は、コアビジネスを「デベロッパーエクスペリエンスの向上」によってスケールさせながら、「次世代ビジネスの成長」に向けてプラットフォームを拡張する取り組みを進める方針である。

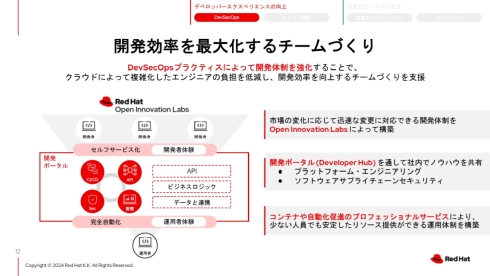

「デベロッパーエクスペリエンスの向上」では、コンテナ導入やコンテナ運用自動化が海外と比べて進んでいない日本国内の現状に対して、OpenShiftやAnsibleといった個別の製品を提案するだけでなく、オープンソースとアジャイルの手法に基づき開発効率の向上を支援するサービス「Red Hat Open Inovation Labs」を組み合わせて企業のITシステム開発体制を強化する施策を推し進めていく。「海外では個別の製品を選んでそのまま利用するということも多いが、SIerによるシステム構築支援が長く続いた日本では、クラウド対応を含めてITシステムの開発体制を強化したいという要望が強く、Red Hat Open Inovation Labsも高い評価を得ている」(三浦氏)という。

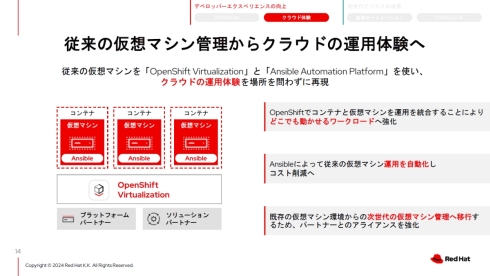

また、Broadcomが買収したVMwareのサポート体制変更の影響により、OpenShiftの仮想化機能である「OpenShift Virtualization」の引き合いが高まっている。このトレンドを捉えて、会見と同日の2024年6月20日には「Virtualization Migration Assessment(仮想化移行アセスメント)」と「Virtualization Training(仮想化のトレーニング)」など、仮想化環境の移行に必要なサービスの料金を同年8月31日まで割り引きすることを発表している。三浦氏は「OpenShiftとAnsibleの組み合わせにより、仮想マシンの次の在り方を見据えることができる。単なる仮想化環境の移行ではなく、クラウドの運用体験が変わることを理解してもらえるようにパートナーと協力していく」と説明する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 急成長中の中国ヒューマノイド大手AgiBotの技術戦略

- 光通信入門事始め――古代の人々ののろしと同じように光で信号を送ってみよう

- イチから全部作ってみよう(29)3つのノート整理法からたどるRDBMSの基礎知識

- AIスパコンやロボット活用で「稼げる農業」へ、農研機構と東京工科大が連携協定

- 宇宙用途向け耐放射線FPGAが欧州の宇宙用部品規格の認定を取得

- OKIエンジが北関東校正センターを設立「計測器校正は第三者校正が主流に」

- デジタルツイン向けマルチLiDAR異常検知技術を開発

- IIJの法人モバイル契約数が350万回線に、マルチプロファイルSIM2.0の特許も取得

- IoTゲートウェイの課題はデータの欠損と変換、IIJ子会社が新コンセプトで解決へ

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【前編】

コーナーリンク