溶接部の疲労強度(その2):CAEを正しく使い疲労強度計算と有機的につなげる(11)(5/6 ページ)

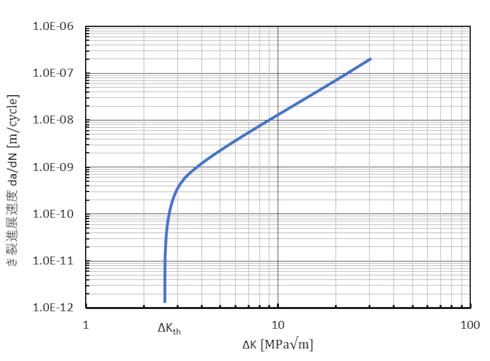

パリス側と下限界応力拡大係数範囲

き裂は、荷重が作用するたびに進展します。1回の荷重によるき裂進展長さを「き裂進展速度」と呼び、da/dN[m/cycle]と表記されます。破壊力学では応力拡大係数範囲ΔKを使います。これは前述した応力範囲Δσと同じように応力拡大係数の最大値と最小値との差です。応力拡大係数範囲ΔKが大きいほど、1回の荷重によるき裂進展長さは大きくなります。この関係を「パリス側」といいます。グラフで表すと図17のようになります。

図17で注目したいのは、き裂進展速度がどんどん小さくなるような応力拡大係数範囲ΔKがあることです。つまり、「き裂進展量は無視できる」ことになります。このとき、応力拡大係数範囲を「下限界応力拡大係数範囲ΔKth」といいます。応力比がゼロより大きい条件、つまり、き裂が開口しっぱなしの条件で2〜3[MPa]くらいの大きさで、鉄鋼材料なら鋼種を問わないといわれています。

今まで、鉄鋼材料の無限回の荷重に対して疲労破断しない応力振幅を「疲労限度」といってきましたが、疲労限度と前述した下限界応力拡大係数範囲ΔKthとは密接な関係があります。違いとしては、疲労限度の場合、鋼種が変わると異なる値になることです。

応力拡大係数の計算例

この章のあらすじは以下の通りです。

- すみ肉溶接部をき裂と捉える

- ΔKが下限界応力拡大係数範囲ΔKthよりも小さければき裂は進展しないため、ΔKがちょうどΔKthになるような荷重を求める

- この荷重から、のど断面の応力レンジを求める

- 参考文献[5]の応力打ち切り限界を持ってくる

- ΔKthから求めた応力レンジと、参考文献[6]の応力打ち切り限界を比較する

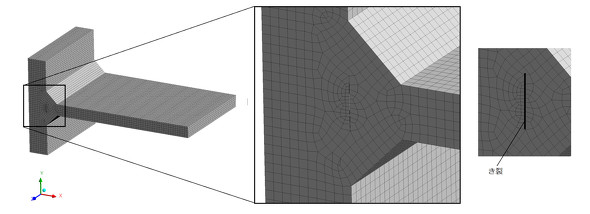

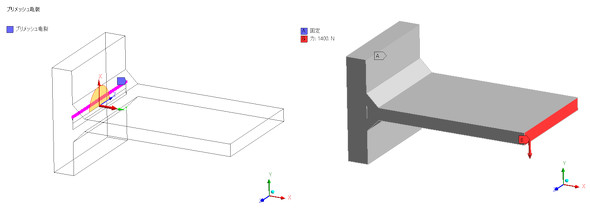

参考文献[5]によると、下限界応力拡大係数範囲は2.4[MPa√m](77[MPa√mm])です。連載第10回で計算した曲げ荷重が作用するすみ肉溶接継手の応力拡大係数範囲を求めてみましょう。荷重変化を0〜1400[N]とすると、1400[N]のときの応力拡大係数が応力拡大係数範囲となります。「ANSYS」だと簡単に応力拡大係数が求まります。図18に解析モデルを、図19に解析条件を示します。図19左図のようにしてソフトにき裂の位置を教えます。

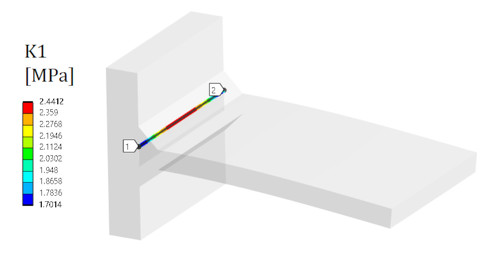

図20に応力拡大係数の計算結果を示します。応力拡大係数範囲は2.4[MPa√m]となり、ちょうど下限界応力拡大係数範囲と同じ値となりました。

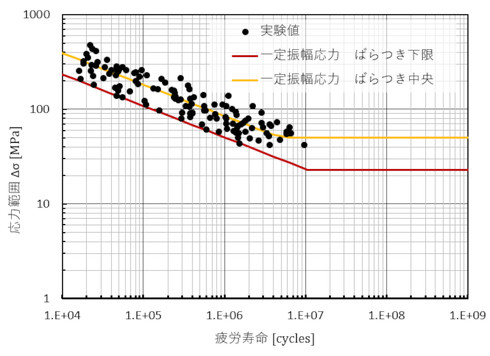

荷重は1400[N]だったので、このときののど断面の応力を計算すると57.1[MPa]でした。連載第10回で述べた応力範囲の打ち切り限界は23[MPa]でしたので、2倍ちょっとの差が出ました。少し考察してみましょう。図21に、すみ肉溶接継手のS-N線図を再掲します。

溶接継手の疲労強度はばらつき幅が大きく、2〜4倍はよくあることで、図21もばらついています。そして、応力範囲の打ち切り限界はばらつきの下限で決まっています。仮に、応力範囲の打ち切り限界をばらつきの中央値で決めましょう。黄色の線となり、50[MPa]くらいです。下限界応力拡大係数範囲(2.4[MPa√m])はばらつきの中心値と推測されるので中央値同士で比較すると、下限界応力拡大係数範囲から求めた応力レンジ(のど断面の応力手計算値57.1[MPa])と、溶接疲労試験の実験値から求めた応力レンジ(図21の黄色の線)はそこそこ一致し、両者は矛盾のない関係となります。

常温の鉄鋼材料、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミニウム合金では、公称応力ベースの強度基準があるので、応力拡大係数を使った強度評価の必要はないのですが、高純度アルミ、チタン合金などは豊富なデータがないため、応力拡大係数を使った強度評価が必要になると思います。また、液体ヘリウムや液体窒素近傍の温度で使用する材料(参考文献[6][7])は常温よりも強度が高いのですが、ギリギリの線で設計するときは下限界応力拡大係数を使った評価が必要になります。

参考文献:

- [5]日本鋼構造協会|鋼構造物の疲労設計指針・同解説|技報堂出版(2014)

- [6]酒井 他|アルミニウム合金5083-O板骨溶接構造の疲労設計法の検討|日本造船学会論文集 第153号(1983)|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjasnaoe1968/1983/153/1983_153_268/_pdf/-char/ja

- [7]鈴木 他|液体He温度での316Lステンレス鋼のΔKth近傍疲労き裂進展特性|材料|第38巻 434号(S63)|https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms1963/38/434/38_434_1309/_pdf

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 共振はなぜ起きる? ばね−マス系と伝達関数で考える

- 「MacBook Neo」は財布だけでなく、環境にも優しい

- なぜ「最新の優れた技術」が現場で使われないのか

- 3Dプリンタ用高靭性材料「ToughONE」の対応機種を小型モデルへ拡大

- ダイモンの超小型月面探査車「YAOKI」、発明大賞の本賞を受賞

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 設計者の思考を止めないという視点

- キヤノン、32年連続でiF DESIGN AWARDを受賞 金賞に全身用X線CT診断装置が選出

- 主応力とミーゼス応力は何が違うのか 「応力」で考える強度設計の基本

- AIに期待することは? 活用に向けた課題は? 設計/解析現場の本音を徹底調査