酒まんじゅうの発酵に関与する微生物を分離、一部提供へ:医療技術ニュース

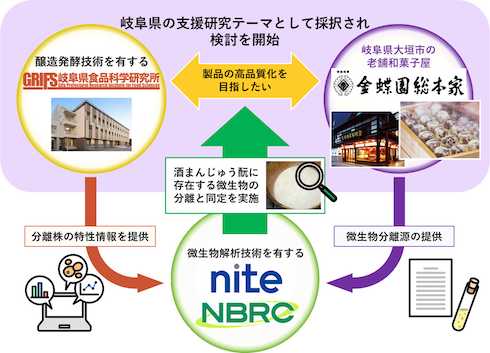

製品評価技術基盤機構、岐阜県食品科学研究所、金蝶園総本家は、酒まんじゅうの製造に使用する酛から、発酵に関与する酵母や乳酸菌などを分離した。分離した微生物の一部は、製品評価技術基盤機構が国内のユーザーに提供する。

製品評価技術基盤機構(NITE)は2024年6月11日、伝統の酒まんじゅうの製造に使用する酛(もと)から、発酵に関与する酵母や乳酸菌などを分離したと発表した。また、NITEバイオテクノロジーセンター(NBRC)は、伝統的な微生物を用いた新たな食品開発を支援するため、分離した微生物の一部の提供を開始した。岐阜県食品科学研究所、金蝶園総本家との共同研究による成果だ。

日本酒造りの「もと」となる酛は、酵母を育てるために水、米、麹(こうじ)を混ぜて発酵させている。酒まんじゅうでは皮に酛が使用され、香りの要因となる。

今回の研究では、酒まんじゅう酛に存在する微生物の菌叢解析を実施し、発酵に関与すると推測される菌株を分離した。その結果、酒まんじゅう酛には、酵母はSaccharomyces cerevisiaeがほぼ唯一の種として存在することが明らかとなった。また、Saccharomyces cerevisiaeの複数の株は、それぞれ異なる発酵特性を示していた。乳酸菌については、多様な種が存在していた。

分離した各微生物株の特性や各機関の事業目的を考慮し、NBRCは岐阜県食品科学研究所と金蝶園総本家とは別の株を保有している。NBRCの所有するSaccharomyces cerevisiae 6株と乳酸菌8株は、国内のユーザーに提供する。

岐阜県食品科学研究所と金蝶園総本家が所有する微生物株は、引き続き酒まんじゅうの高品質化に役立てられる。さらに、岐阜県内企業との製品開発への活用も検討される予定だ。

関連記事

睡眠時間が短い大学生は喫煙開始リスクが高い

睡眠時間が短い大学生は喫煙開始リスクが高い

大阪大学は、睡眠時間が5時間未満の大学生は喫煙開始のリスクが高く、特に女性でその傾向が顕著となることを明らかにした。2万6373人の非喫煙者の学生を最大6年間追跡調査した疫学研究の成果だ。 アイトラッキングを利用した新しい自動視野計の性能を評価

アイトラッキングを利用した新しい自動視野計の性能を評価

京都大学は、アイトラッキングを利用する新しい自動視野計を開発した。従来式のハンフリー自動視野計と比較した結果、新しい視野計は従来式と遜色のない性能を持つ上、200秒以内で軽度視野障害の検査を完了した。 アイ・オー・データがUbuntuを担ぐ理由「新たなOSの選択肢を増やしたい」

アイ・オー・データがUbuntuを担ぐ理由「新たなOSの選択肢を増やしたい」

アイ・オー・データ機器が英国Canonical Group(カノニカル)との間でLinux OS「Ubuntu」のライセンス契約を締結。組み込み機器向けに商用で展開している「Ubuntu Pro for Devices」のプログラムに基づき、アイ・オー・データがUbuntuプリインストールデバイスの販売に加え、Ubuntu Pro for Devicesライセンスのリセール事業を開始する。 音声データから認知機能をスクリーニングする検査機器の治験開始へ

音声データから認知機能をスクリーニングする検査機器の治験開始へ

積水化学工業は、音声による認知機能検査機器を用いた検査プログラムの検証試験を実施する。認知機能に関するスクリーニング機能や機器の感度、特異度などの有効性を検証する。 皮脂RNAの受託分析サービスを開始

皮脂RNAの受託分析サービスを開始

花王は、独自開発した皮脂RNAモニタリング技術を用いて、研究機関など向けに皮脂RNAを受託分析するサービスを開始する。 テルルを含む穀類や豆類の摂取と高血圧との関係性を発見

テルルを含む穀類や豆類の摂取と高血圧との関係性を発見

名古屋大学は、ミネラルの1種テルルの体内濃度が高い人ほど、高血圧の有病率が増加することを明らかにした。穀類と豆類の摂取頻度が高いほど、尿中のテルル濃度が高いことが示された。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

コーナーリンク