海藻によるブルーカーボンの活用に向けたコア技術の委託事業に採択:研究開発の最前線

東北大学が代表機関を務めるコンソーシアムが、福島国際研究教育機構の委託事業「ネガティブエミッションのコア技術の研究開発・実証」に採択された。同大学のほか、鹿島建設と日本エヌ・ユー・エスが参画している。

» 2024年06月13日 11時00分 公開

[MONOist]

東北大学は2024年5月28日、同大学が代表機関を務めるコンソーシアムが、福島国際研究教育機構(F-REI)の委託事業「ネガティブエミッションのコア技術の研究開発・実証」に採択されたと発表した。受託した「浜通りブルーカーボンによるネガティブエミッションシステムの構築のためのコンソーシアム」には、同大学のほか、鹿島建設と日本エヌ・ユー・エスが参画している。

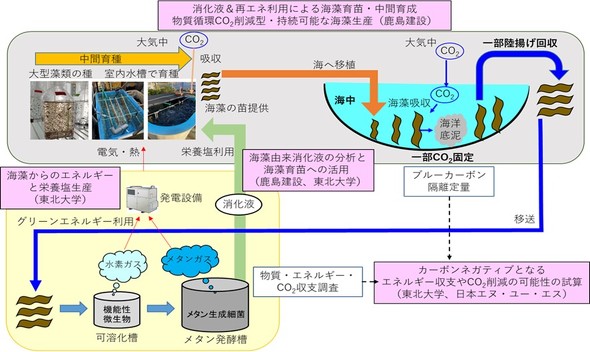

大気中のCO2を回収し、固定化するネガティブエミッション技術として、海藻などをCO2吸収源とするブルーカーボンが注目されている。同プロジェクトは、ブルーカーボンの活用に向けた海藻育苗に、海藻のメタン発酵を用いる取り組みだ。

具体的には、同大学が牛の第1胃から得られる微生物により、海藻を効率的に発酵する技術を開発。副産物の消化液を、栄養塩として海藻育苗に利用するプロセスを鹿島建設が担う。一連のエネルギー収支やCO2削減の可能性を、同大学と日本エヌ・ユー・エスが試算する計画だ。

発酵時に発生するメタンガスは発電の燃料とし、グリーンエネルギーによる育苗システムの構築を目指す。

実施期間は2029年度までとしている。資源を循環する持続可能な海藻育苗の産業化により、沿岸地域におけるブルーカーボンを増やす生態系の育成や、新しいビジネスの創出が期待される。

関連記事

東北大学サイエンスパーク構想が本格始動、優秀な研究者と共創できる仕組みとは?

東北大学サイエンスパーク構想が本格始動、優秀な研究者と共創できる仕組みとは?

東北大学と三井不動産は、両者のパートナーシップによる「東北大学サイエンスパーク構想」を本格始動したと発表した。 実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功

実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功

AGCや大陽日酸、産業技術総合研究所、東北大学は、実生産炉でアンモニアを燃料に利用したガラス製造の実証試験に成功した。 東北大がメタマテリアルで6G通信向け周波数チューナブルフィルターを開発

東北大がメタマテリアルで6G通信向け周波数チューナブルフィルターを開発

東北大学は、次世代の第6世代移動通信システム通信帯で利用できる周波数のチューナブルフィルターを開発したと発表した。 セルロースナノファイバーによる半導体材料の開発を開始

セルロースナノファイバーによる半導体材料の開発を開始

大王製紙は、東北大学、東京大学、産業技術総合研究所と共同で、セルロースナノファイバーによる半導体材料の開発を開始する。東北大学の研究グループによる研究成果を基に、新規バイオ系半導体の実用化を目指す。 骨再生材料であるリン酸八カルシウムの量産化に成功

骨再生材料であるリン酸八カルシウムの量産化に成功

日本ファインセラミックスと東北大学は、骨の再生能力に優れ、生体吸収性が高い骨再生材料「リン酸八カルシウム」の量産化に成功し、サンプル出荷を開始した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

素材/化学の記事ランキング

Special SitePR

コーナーリンク

あなたにおすすめの記事PR