リサイクル率1.5倍の例も、黒色プラスチックを同時判別可能な装置を受注開始:リサイクルニュース(1/2 ページ)

キヤノンは、リサイクル現場で黒色プラスチックの判別を行えるトラッキング型ラマン分光技術を用いたプラスチック選別装置を開発し受注を開始した。また、先行ユーザーとして、資源リサイクル企業のリーテムが導入し、その成果などを紹介した。

キヤノンは2024年6月6日、リサイクル現場でプラスチックの種類の判別が難しい黒色と、その他の色のプラスチック片を高精度に同時選別することができる、トラッキング型ラマン分光技術を用いたプラスチック選別装置を新たに開発し、受注を開始したことを発表した。また、先行ユーザーとして資源リサイクル企業のリーテムが同装置を導入し、ABS樹脂の回収率が1.5倍以上に増える見込みであることを示している。

判別が難しい黒色プラスチックの分別を可能に

サーキュラーエコノミー(循環型経済)への注目が集まる中、プラスチックのリサイクルの拡大が求められている。現在、廃棄されるプラスチックの内、新たな製品材料として再利用(マテリアルリサイクル)されているのは約2割で、それ以外は焼却されている。再利用の障壁となっているのが、種類別の分別だ。再生利用する際は、プラスチックの純度が求められるため、ABS樹脂(ABS)やポリプロピレン(PP)などの種類を正確に判別する必要がある。しかし、黒色プラスチックは、可視光を通さず反射もしないため、現状のプラスチック判別方法である近赤外分光方式では種類の判別が難しい課題があり、黒色プラスチックはリサイクルされていない場合が多かった。

こうした背景から、キヤノンでは2023年7月に、レーザー光をプラスチック片に照射し、物質の分子情報を取得するラマン分光法を活用したプラスチックの選別技術を開発した。ラマン分光法は、レーザー照射により発生するラマン散乱光を解析し対象物の材質を特定するという以前からある技術だ。ただ、ラマン分光法により、黒色プラスチック片の計測が可能であるものの、黒色プラスチック片は散乱する光が少ないために他の色に比べて計測に時間がかかり、高速で大量の処理が困難だという課題を抱えており、そのためリサイクル素材の判別用ではそれほど使われてこなかった。

キヤノン 光学機器事業本部 計測機器事業推進センター所長の萩原裕之氏は「ラマン分光法は古い技術だが、ラマン散乱光は微弱で白い対象物は計測できても黒色の対象物は計測できない問題を抱えており、リサイクルにおける分別ではほぼ使われていなかった。分析するためにレーザー光を強くすると対象物が燃えることもあり、これらを技術的に解決する必要があった」と語っている。

そこで、キヤノンでは同社の持つ計測、制御機器とラマン分光法を組み合わせることで、1つ1つのプラスチック片の色に合わせた計測時間を確保し、黒色も含めたプラスチック片を高速かつ高精度に同時選別するトラッキング技術を開発した。特徴は、高速に動くベルトコンベヤー上のプラスチック片の正確な位置を把握し、レーザー照射位置を走査することで、それぞれのプラスチック片の計測に必要な時間分レーザー光を照射し続けることができるようにした。これにより、高速で動き続けるベルトコンベヤー上のプラスチック片でも高精度で材質の判別を実現した。

荻原氏は「制御技術を生かし、まず対象物が燃えないようにレーザー光を照射する際に細かくゆすり、対象物の温度が上がりにくいようにした。さらに、トラッキング型でコンベヤー上のプラスチック片に正確に追従することで、測定に必要なラマン散乱光を得られるようにした。これにより、白色でも黒色でも対象物を同時に判別できるようになった」と述べている。

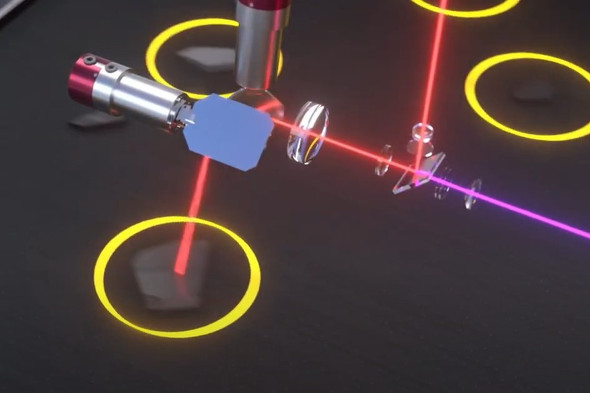

黒色プラスチック片に追従してレーザー照射を続けるための仕組み。ミラーでレーザー光を反射して、移動するベルトコンベヤーを追従し十分なラマン散乱光を受光ユニットにより測定できるようにしている[クリックで拡大] 出所:キヤノン

黒色プラスチック片に追従してレーザー照射を続けるための仕組み。ミラーでレーザー光を反射して、移動するベルトコンベヤーを追従し十分なラマン散乱光を受光ユニットにより測定できるようにしている[クリックで拡大] 出所:キヤノンプラスチック選別装置を展開、カスタマイズにも対応

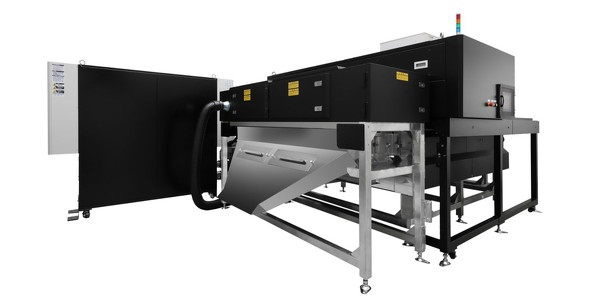

キヤノンでは、このトラッキング型ラマン分光技術を組み込んだプラスチック選別装置を、新たに「TRシリーズ」として立ち上げて展開する。2024年6月6日には「TR-S1510」の受注を開始した。プラスチック片のトラッキングや計測を行うモジュールやベルトコンベヤーの組み合わせを変更することで、カスタマイズにも対応する。

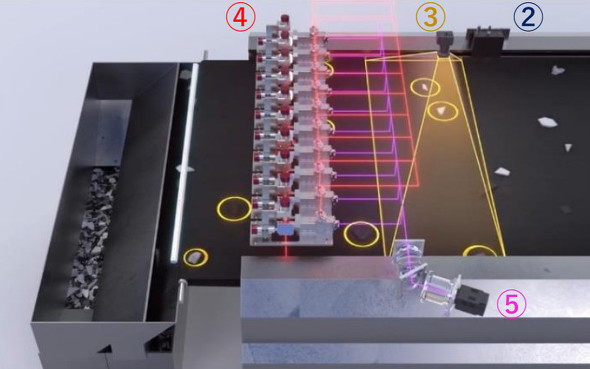

トラッキング型ラマン分光技術を用いたプラスチック選別の仕組みは以下の通りだ。

- プラスチック片を投入

- 非接触測長計「PD シリーズ」でベルトコンベヤーの速さを計測

- 画像認識システムで計測前にあらかじめプラスチック片の位置だけでなく、色や大きさなどの特徴を認識

- ガルバノスキャナーモーター「GM シリーズ」に付けた専用ミラーでレーザー光をプラスチック片それぞれを追従して照射

- ラマン散乱光を受光し、独自開発した分光ユニットで計測し、独自開発した識別ソフトで解析。設定を変更することで、多種多様なプラスチックの選別が可能

TR-S1510は、1.5m/秒の搬送スピードを保ちながら、最大1トン/時の選別を可能とする。10chのレーザーを備え、1秒間で最大166個のプラスチック片の計測を行える。萩原氏は「技術発表後、素材や部品、装置メーカーなどさまざまな声をもらっている。設計コンセプトとしてもユニット構造を採用しており、必要処理量に応じた仕様変更が可能で計測モジュールやオフライン分析での展開も検討する。価格帯は、近赤外方式と中赤外方式の判別装置の間くらいになることを想定している」と語っている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- 商業スケールでPMMAケミカルリサイクル技術のライセンス提供開始

コーナーリンク

キヤノン 光学機器事業本部 計測機器事業推進センター所長の萩原裕之氏

キヤノン 光学機器事業本部 計測機器事業推進センター所長の萩原裕之氏