EVシフトの伸び悩み期間「プラトー現象」を乗り越えるには:和田憲一郎の電動化新時代!(50)(3/3 ページ)

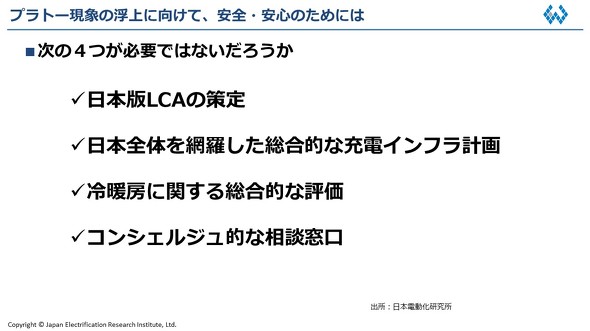

(2)日本全体を網羅した総合的な充電インフラ計画

充電インフラに関しては、政府は2030年に急速充電器3万基、普通充電器12万基、合計15万基の設置目標を掲げ、補助金を出してきた。しかし、今後EV/PHEVの普及が拡大すると、少なくとも公共の場所については、どの場所にどのような急速充電器をいつまでに設置するのか、日本全体を網羅した総合的な充電インフラ計画が必要ではないだろうか。さらには、高速道路の大雪対策として、緊急避難場所や充電スタンドの追加場所を設ける必要があるだろう。ガソリン車が大多数の時代に設定された各種設置基準に対して、EV時代に対応した見直しが必要ではないだろうか。

(3)冷暖房に関する総合的な評価

EVの場合、暖房を入れるとバッテリーからのエネルギーを使用するため走行距離が短くなる。しかし、どれくらい短くなるのかは不透明のため不安を抱くユーザーは多い。そうであれば、市販されている国産車だけでなく輸入車も含めて、一定の条件で寒冷地試験を実施し、その結果を公表してはどうだろうか。これまで中国でも実施されているが、これはユーザーに事前情報を与えるとともに、自動車メーカーにとっても技術革新を促す。

(4)コンシェルジュ的な相談窓口

EV/PHEVに関しては、漠然とした不安を感じている方も多い。充電サービスに対しても、トラブル時への懸念を感じている方もいるだろう。これらの解消のためには、問い合わせ窓口の設置など、コンシェルジュ的な相談窓口の設置などが望ましいのではないだろうか。

今後の対応は

今回、EVシフトのプラトー現象について述べてきたが、筆者は約2年で終わると推定している。その後は、多くの環境規制が実施されることから、よほどの環境変化がない限り、成長期から成熟期へと伸展していくだろう。そう考えると、現在の拮抗している状況で様子見をすることは、タイミングを逸することにつながる。出遅れている日本の自動車産業関係者にとって、プラトー現象は絶好の挽回のチャンスとなるのではないだろうか。

筆者紹介

和田憲一郎(わだ けんいちろう)

三菱自動車に入社後、2005年に新世代電気自動車の開発担当者に任命され「i-MiEV」の開発に着手。開発プロジェクトが正式発足と同時に、MiEV商品開発プロジェクトのプロジェクトマネージャーに就任。2010年から本社にてEV充電インフラビジネスをけん引。2013年3月に同社を退社して、同年4月に車両の電動化に特化したエレクトリフィケーション コンサルティングを設立。2015年6月には、株式会社日本電動化研究所への法人化を果たしている。

- 欧州委員会は本当にエンジン車禁止を撤回したのか、自動車規制緩和案を読み解く

- 中国自動車メーカーが目指す知能化とスマート化、2026年からAIDVの競争が始まる

- EVシフト減速の中、なぜフォルクスワーゲングループは堅調なのか

- BYDが日本市場に軽EVを投入する意図を考察する

- EV向けワイヤレス給電の現在地と普及に向けた課題

- 米国非関税障壁に関する指摘とBYD超急速充電システムへのCHAdeMO規格の見解は

- 日本の自動車産業が直面する深刻な閉塞感、今後に向けてどう考えていくべきか

- 中国で急成長するEREVはグローバル自動車市場の“本命”になり得るか

- 2035年まであと10年、来るべきEVシフトにどのように備えるべきか

- 時代の変化に対応できない企業は倒産前に輝くといわれているが

関連記事

EVは「普及期」へ、生き残りに向けた3つの方向性

EVは「普及期」へ、生き残りに向けた3つの方向性

2023年にEVとPHEVを合わせた販売比率が18%になると予測されている。マーケティング理論上はアーリーアダプターからアーリーマジョリティーの領域に入る。また、多くの環境規制では2035年が1つの目標となっている。では、このように急拡大するEVシフトに対し、日本の自動車部品産業はいま何を考えておくべきか。 自動車部品産業にこれから起こる5つの潮流

自動車部品産業にこれから起こる5つの潮流

ほぼ1週間に2〜3度の割合でEVに関連するニュースが流れている。ここ1年で10年分に相当する情報量が発信されている印象だ。このように激流が押し寄せる中、エンジン車からEV(電気自動車)に向かうことで、自動車部品産業も危機に直面するのであろうか? 今後起こり得る潮流を見据え、どう考え、対応していくことが望ましいのか、筆者の考えを述べたい。 これからEV開発責任者となる人へ、5つの提言

これからEV開発責任者となる人へ、5つの提言

風雲急を告げる、というのであろうか。毎日のようにEV(電気自動車)に関する規制やニュースが流れている。このように各国で一気に電動車への転換が叫ばれており、それに伴い、エンジン車やEVの担当から、EVの開発責任者になる人も多いのではないかと思われる。しかし、EV開発は従来とかなり異なった面を持っている。どのようなことを考えておけば良いのか、筆者の経験から5つの提言としてまとめてみた。先達の意見として参考に願いたい。 北米市場でテスラのNACSの採用が拡大、CHAdeMOはどうする

北米市場でテスラのNACSの採用が拡大、CHAdeMOはどうする

北米でNACSを巡る動きが激しくなる中、日本発の急速充電規格CHAdeMOの推進団体であるCHAdeMO協議会は今後どのような考え方で進めようとしているのか。CHAdeMO協議会事務局長の丸田理氏、同広報部長の箱守知己氏にインタビューを行った。 米国のEVシフト減速に対するスバル日産ホンダの声

米国のEVシフト減速に対するスバル日産ホンダの声

1月下旬から先週にかけて、2024年3月期第3四半期の決算発表ラッシュでした。自動車メーカーやサプライヤーの中には過去最高の業績を達成した会社が多く、好調さが伺えます。 ホンダがEVをゼロベースで作る、「既存のスペック競争には参加せず」

ホンダがEVをゼロベースで作る、「既存のスペック競争には参加せず」

ホンダはEVのグローバルモデル「0シリーズ」を発表した。 観光公害の解決から災害時の支援まで、日産が広げるEVのつながり

観光公害の解決から災害時の支援まで、日産が広げるEVのつながり

日産自動車は「ゼロ・エミッションフォーラム2024」を開催した。EVを中心とした脱炭素社会の実現に向けた取り組みについて語るフォーラムで、日産自動車と協力してカーボンニュートラル実現を目指す自治体や大学が登壇した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダの電動事業開発本部が発展的解消へ、四輪開発本部を新設

- 三菱ふそう川崎製作所のEVトラック製造とバッテリーリサイクルに迫る

- SDVのトップを快走するパナソニックオート、オープンソース活動が原動力に

コーナーリンク