インテルがガラス基板で半導体進化の限界を打ち破る、2020年代後半に量産適用:材料技術(2/2 ページ)

ガラス基板の5つのメリット

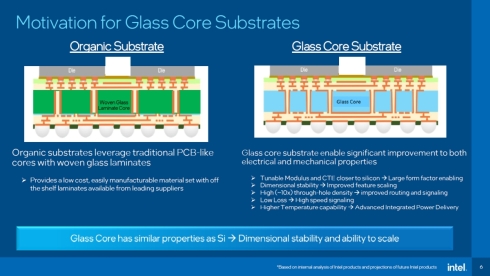

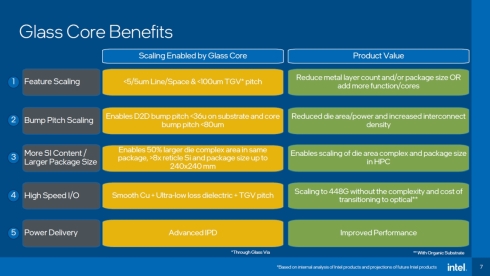

ガラス基板では、現行の有機基板のコアとなっているガラスクロスがガラスパネルに置き換えられており、コア層の上下にある再配線層(RDL)は有機基板と同様に作り込むことになる。ガラス基板を用いるメリットは大まかに分けて5つある。1つ目は、酸化ケイ素から成るガラスパネルがシリコンダイやシリコンインターポーザーの基材であるシリコンと熱膨張係数が近いことだ。これによって、発熱などによるひずみを有機基板と比べて半減させられるので基板の面積をより大きくできる。2つ目は、ガラスパネルの平面性が極めて高いことで、これによって配線の微細化を進めやすくなる。最大で、ガラスコアと再配線層をつなぐ電極の密度を有機基板と比べて10倍にまで向上できるという。

3つ目は、コアを貫通する電極を有機基板よりも高密度に作り込めることだ。4つ目は、有機基板と比べて損失が少ないことで、より高い周波数で半導体を動作させられる。5つ目は、有機基板では難しい高温での動作も可能なことで、電力供給の面でさらなる進化につなげられる。

例えば、配線層の微細化は5μm以下、ガラスコアの貫通電極(TGV)のピッチは100μm以下が可能になる。また、インテルが開発したFCBGAなどの現行パッケージ技術で有機基板を用いる場合、サイズが最大120×120mmだったのに対し、ガラス基板に置き換えると240×240mmまで大きくすることができる。

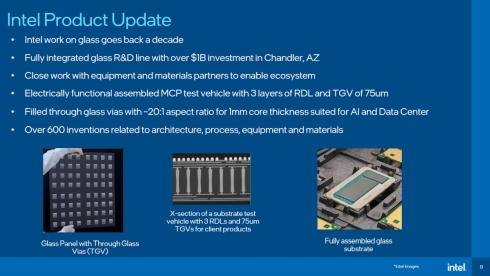

試作したガラス基板の半導体パッケージでは、ガラスコアの上下に3層の再配線層を形成しており、ガラスコアの貫通電極のピッチは75μmとなっている。

なお、ガラス基板の量産適用については、2021年に新たに規定したプロセスノードで2025年以降の量産を予定している「Intel 18A」の次の世代になるとしている。

関連記事

インテルが半導体プロセスノードを再定義、2024年にはオングストローム世代へ

インテルが半導体プロセスノードを再定義、2024年にはオングストローム世代へ

インテル日本法人が、米国本社が2021年7月26日(現地時間)にオンライン配信したWebキャスト「Intel Accelerated」で発表した先端半導体製造プロセスやパッケージング技術について説明した。 インテルのGPU「Arc Aシリーズ」、CPUや内蔵GPUと連携しAI処理を効率化

インテルのGPU「Arc Aシリーズ」、CPUや内蔵GPUと連携しAI処理を効率化

インテル日本法人が、ディスクリートGPU「Arc Aシリーズ」の特徴や事業展開などについて説明。GPUアーキテクチャ「Xe HPG」の他、CPUや内蔵GPUと連携して電力消費を抑え、性能向上も可能にする機能「Deep Link」などについて紹介した。 インテルの最新CPUアーキテクチャはより広く深く、GPUがHPCのムーンショットに

インテルの最新CPUアーキテクチャはより広く深く、GPUがHPCのムーンショットに

インテル日本法人は、米国本社が2021年8月19日(現地時間)に開催したイベント「Intel Architecture Day 2021」で発表した、新たなCPUとGPUのアーキテクチャについて説明した。 新CEOの「IDM 2.0」がインテルを戒めから解き放つ、ファウンドリー事業にも本腰

新CEOの「IDM 2.0」がインテルを戒めから解き放つ、ファウンドリー事業にも本腰

インテルが、7nmプロセスの進捗状況や、ファウンドリー事業の立ち上げ、工場の建設計画などについて発表。2021年2月に新CEOに就任したパット・ゲルシンガー氏がグローバルWebキャストに登壇し、同社がこれまで堅持してきたIDM(垂直統合型デバイス製造)を大きく進化させる「IDM 2.0」のビジョンについて説明した。 インテルのWi-Fi 7開発は順調、2030年に全ての無線通信がシームレスにつながる?

インテルのWi-Fi 7開発は順調、2030年に全ての無線通信がシームレスにつながる?

インテルが、Wi-Fiや5Gを中心とした同社の無線通信技術の開発状況について説明。Wi-Fiについては、6GHzの周波数帯を用いるWi-Fi 6Eの需要が2022年後半に向けて急激に拡大するとともに、同じく6GHz帯を用いてより高速かつ安定な通信が可能なWi-Fi 7の登場により、さらに需要が拡大すると見ている。 Wi-Fi 7の無線通信速度は5Gbps超へ、インテルとブロードコムが相互運用性を確認

Wi-Fi 7の無線通信速度は5Gbps超へ、インテルとブロードコムが相互運用性を確認

インテル(Intel)とブロードコム(Broadcom)は、クロスベンダーによる業界初のWi-Fi 7のデモンストレーションを実施し、5Gbpsを超える無線通信速度を実現したと発表した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 【クイズ】トヨタと住友金属鉱山、全固体電池正極材の共同研究開始はいつ?

コーナーリンク