製造業でデータ共有圏が広がる背景と、データ共有のインパクト:加速するデータ共有圏と日本へのインパクト(2)(3/5 ページ)

「標準策定、ソリューション開発、規制」のセットで展開が進む

こうしたデータ共有基盤の取り組みで表に見えるのは標準策定などの協調領域の活動であるが、本質はその裏側にある。データ共有が必須となる社会や事業環境を規制や標準を通じて創出するとともに、裏でそれを前提としたソリューションを競争領域として着々と開発、準備を進めているのだ。

これに加えて、第1回でも触れた欧州電池規制やDigital Product Passport(DPP)といったデータ共有をしなければならなくなる規制の整備も進めている。

上記などの標準化の取り組みを様子見や情報収集のスタンスで相対している間に、裏の競争領域のソリューション開発では「すでに勝負あった」の状態、さらには規制が急速に進みビジネス展開にデータ共有が必須となった際に対応できなくなることは避けなければならない。日本企業としては自らルールを形成し、自社のビジネスモデルやソリューションを創出するスタンスで臨む必要がある。

データ共有はあくまでHow、重要なのはその価値

〜欧州におけるデータ共有を進めたステップ〜

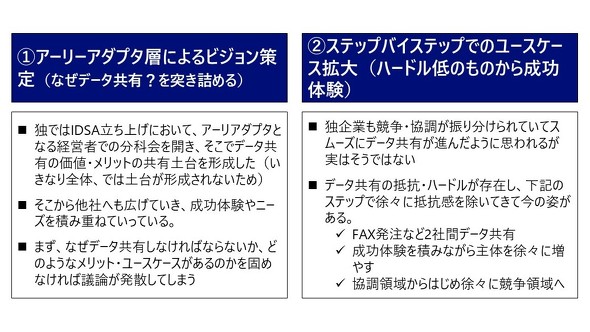

データ共有において重要なのが、データ共有はあくまでHowであり、どのようなビジネスモデルやオペレーションを実現したいのかといった目的や価値がより重視される点だ。これらの議論がないままデータ共有の議論をしても進まない。欧州においてはどのように進めてきているのだろうか。

欧州企業は競争/協調領域の振り分けがうまく、日本と構造が異なるのでマネすることはできないと感じる人もいるかもしれない。しかし、欧州勢もIDSA(International Data Space Association)の創設期から試行錯誤の末に、多くの失敗や苦労を経て今の姿がある。

IDSAの取り組みが生まれたころは日本と同じく欧州勢も、どのデータが秘匿で、どのデータを共有すべきかの振り分けが進んでおらず、データ共有に関する懸念やためらいがあったという。その中で、発注者とサプライヤーの間のFAXやメールのやりとりをデータ連携によって効率化するなど企業の秘匿情報に踏み込まない協調領域の部分から徐々に共有の取り組みを進め、そこから範囲を拡大していったのだ。データ共有の議論を日本で進めていく上でも一足飛びでは実現しない。

項目としては、CO2モニタリングはじめとする規制としてやらなければならない領域や、秘匿/競争力の源泉ではない部分の協調領域から進め、そこから踏み込んだ競争力の源泉につながる競争領域へと広げていくことが求められる。また、データ共有の範囲としても欧州勢はまず2社間の共有から成功体験を積み、そこから徐々に複数企業間へ広げていっている。

重要なのはなぜデータ共有をしなければならないのか、共有するとどんなメリットがあるのかといった企業のインセンティブ設計である。これらのデータ共有を企業経営に活用する「文化」をステップバイステップで構築していくことが求められる。

なぜデータ共有を行うのか

その点で「なぜデータ共有を行うのか」が重要となるが、大きくデータ共有の方向性としては(1)新規事業やデジタルサービスの創出、(2)オペレーションの高度化、(3)サプライチェーンリスクへの対応、(4)環境規制などへの対応が挙げられる。また、直近の論点としては(5)生成AI(人工知能)活用においてもデータ共有が重要性を増している状況だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- EV普及は“移動の不安解消”が鍵 ホンダは2030年に向けEV充電器を数千口へ拡大

- 旅客船の「レベル4相当」自律運航の実力は? 操船ブリッジかぶりつきレポート

- ローム買収を検討するデンソーは半導体メーカーになり切れるのか

- スズキがカナデビアの全固体電池「AS-LiB」事業を買収、宇宙機向けで実績

- 三菱マヒンドラ農機が会社清算へ、創業から112年の歴史に幕

- ホンダが米国生産車を日本に導入、2026年後半に「インテグラ」と「パスポート」

- ヤマハ発動機が原付二種に初のファッションモデル「Fazzio」投入、シェア拡大へ

- 2040年のxEV向け駆動用電池市場は2024年対比2.6倍に拡大

- 自動車産業の新たな競争構図は「フィジカルAIカー」対「エンボディドAIカー」へ

- ホンダが着脱式バッテリーを搭載した原付一種の電動二輪車を発売

コーナーリンク