「製造業」の立ち位置はどう変化した? データで読む先進国の産業構造転換:イチから分かる! 楽しく学ぶ経済の話(2)(2/5 ページ)

20兆円近く縮小した国内製造業

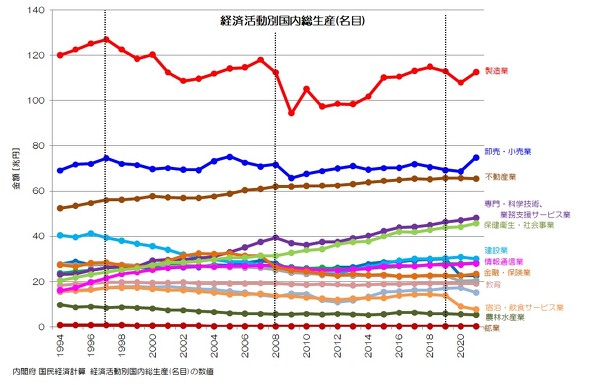

せっかくですので、まずは日本の統計データを眺めてみましょうか。これが、日本の経済活動別国内総生産のグラフです。

製造業や建設業などのモノを作り出す産業が縮小していき、サービス業が拡大している流れが見て取れますね。そのサービス業の中でも、どのような分野が拡大しているのかに注目してみましょう。

赤い線が私たち製造業ですね。製造業は経済活動の中では断トツで付加価値を稼いでいる産業と言えそうです。

はい、その通りです。日本の製造業はGDPの2割以上を占める最大産業です。ただ、ピーク時よりも国内の産業規模は縮小してしまっていますね。1997年に130兆円弱のピークを迎えましたが、2021年では110兆円ほどと、20兆円近く縮小していることになります。

当事者としてはとても残念な結果ですね。建設業も10兆円ほど減少していますが、他にも停滞気味の産業が多いようです。

ちなみに、専門・科学技術、業務支援サービス業と保健衛生・社会事業は拡大傾向にあります。専門的・業務支援的な産業と公共的な産業が成長しているのは主要国で共通する特徴といえるでしょう。

就業者数が減少していた製造業

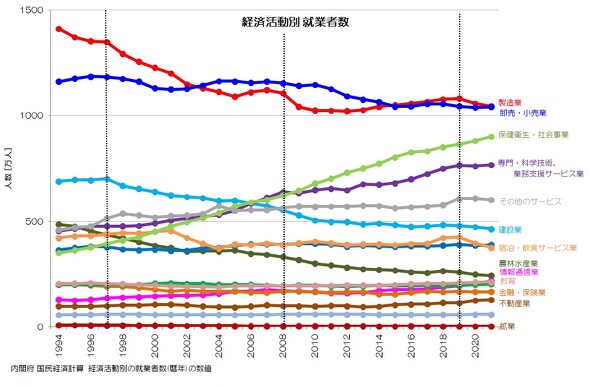

産業ごとの特徴を労働者数の推移からも見てみましょう。次のグラフは経済活動別の就業者数を示したものです。

※国民経済計算では生産活動に従事した全ての労働者を表す就業者数と就業者の内、自営業主と無給の家族従業者を除く雇用者数で分けて集計している。

やはり製造業の労働者数は他の産業より多いですね! ただ、近年では卸売・小売業と同程度になっています。とはいえ、どちらも減少傾向にあるようです。

製造業は近年、やや持ち直している傾向にありますが、それでも1990年代と比べると300万人ほど減少しています。それ以外にも、建設業、農林水産業が大きく減少しています。

一方で、就業者数が大きく増加しているのが専門・科学技術、業務支援サービス業と、保健衛生・社会事業ですね。

工業から専門的、業務支援的、公共的な産業へと転換している様子が、労働者数の変化からも読み取れますね。

ちなみに、国民経済計算では、製造業をさらに細かい業種に分けて集計されています。製造業の業種ごとの分類と、2019年の国内総生産、就業者数を表にまとめておきますので、参考にしてください。

| 経済活動 | 国内総生産[兆円] | 就業者数[万人] | 生産性[万円/人] |

|---|---|---|---|

| (1)食料品 | 13.6 | 183.4 | 744 |

| (2)繊維製品 | 1.5 | 46.9 | 315 |

| (3)パルプ・紙・紙加工品 | 2.8 | 28.1 | 996 |

| (4)化学 | 12.1 | 51.3 | 2,354 |

| (5)石油・石炭製品 | 5.8 | 3.7 | 15,766 |

| (6)窯業・土石製品 | 3.2 | 36.1 | 876 |

| (7)一次金属 | 9.5 | 44.8 | 2,113 |

| (8)金属製品 | 5.7 | 84.9 | 675 |

| (9)はん用・生産用・業務用機械 | 17.1 | 167.4 | 1,023 |

| (10)電子部品・デバイス | 5.5 | 46.5 | 1,176 |

| (11)電気機械 | 7.4 | 59.5 | 1,238 |

| (12)情報・通信機器 | 2.9 | 14.1 | 2,036 |

| (13)輸送用機械 | 14.3 | 124.4 | 1,146 |

| (14)その他の製造業 | 11.6 | 189.8 | 610 |

| 製造業合計(平均) | 112.8 | 1080.8 | 1,044 |

※生産性は就業者1人あたり付加価値(国内総生産÷就業者数)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

コーナーリンク