ステレオカメラの3Dセンサーと一味違う、ヌヴォトンの単眼3Dカメラ:2022国際ロボット展

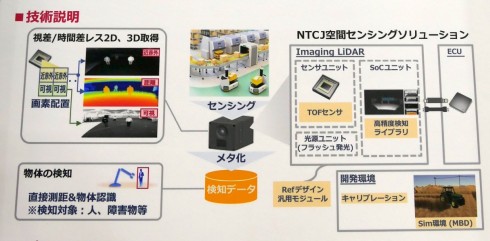

ヌヴォトン テクノロジージャパンは、「2022国際ロボット展(iREX2022)」において、単眼カメラにより距離情報、近赤外画像、白黒可視画像を視差や時差なく同時に取得できる3Dセンシングカメラ技術「Imaging LiDAR」を展示した。

ヌヴォトン テクノロジージャパンは、「2022国際ロボット展(iREX2022)」(リアル展、東京ビッグサイト、2022年3月9〜12日)において、単眼カメラにより距離情報、近赤外画像、白黒可視画像を視差や時差なく同時に取得できる3Dセンシングカメラ技術「Imaging LiDAR」を展示した。同月末までに評価機の提供を開始する予定で、2023年度内の量産を目標としている。

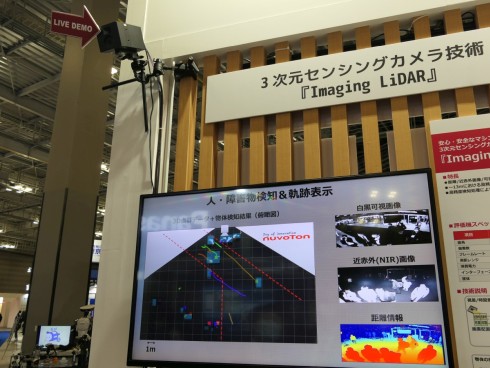

「Imaging LiDAR」のデモの様子。写真内の左上にあるImaging LiDARの評価機を用いて、距離情報、近赤外画像、白黒可視画像を出力するとともに、人や障害物の認識処理も行っている[クリックで拡大]

「Imaging LiDAR」のデモの様子。写真内の左上にあるImaging LiDARの評価機を用いて、距離情報、近赤外画像、白黒可視画像を出力するとともに、人や障害物の認識処理も行っている[クリックで拡大]同社のImaging LiDARは、ToF(Time of Flight)センサー「KM34908」と近赤外線光源、物体や人の認識を行うISP(イメージシグナルプロセッサ)から構成されている。KM34908は、1つのセンサーダイの中で白黒可視と近赤外線の画素列を交互に配置するという特殊な構造になっているため、Imaging LiDARは、白黒可視画像と近赤外線画像、近赤外線光源の反射光に基づく近赤外線画像から算出される距離情報を、視差や時差なく同時に取得できる。

広く市販されているステレオカメラを用いた3Dセンサーの場合、視差や時差が発生するため調整が必要になる。しかし、KM34908を用いるImaging LiDARはこの調整が不要であり、ISPによる物体や人の認識まで含めてより低遅延で行える。「特に、振動の影響が大きい自律移動ロボットや農機では、視差や時差のない単眼カメラベースのImaging LiDARの効果は大きいのではないか」(ヌヴォトン テクノロジージャパンの説明員)。

Imaging LiDARの評価機の外形寸法は幅100×高さ90×奥行き145mm。画角は水平方向90度×垂直方向70度。画素数は、白黒可視画像と近赤外線画像それぞれ640×240。フレームレートは20fps、測距範囲は13m(誤差1%:反射率90%、100キロルクス)、消費電力は15W。インタフェースはCAN、GMSL、USB3.0、イーサネットに対応。筐体はIP69Kの防水・防塵(じん)となっている。

関連記事

パナソニックが半導体事業を台湾Nuvotonに譲渡、60年の歴史に幕

パナソニックが半導体事業を台湾Nuvotonに譲渡、60年の歴史に幕

パナソニックは2019年11月28日、パナソニック セミコンダクターソリューションズ(PEMJ)を中心に運営する半導体事業を、2020年6月に台湾のWinbond Electronics傘下のNuvoton Technologyに譲渡することを決めた。 消費電力10mW以下のエッジAIマイコン、ReRAM上のメモリコンピューティングで実現

消費電力10mW以下のエッジAIマイコン、ReRAM上のメモリコンピューティングで実現

ヌヴォトン・テクノロジージャパンは、「ET&IoT 2021」において、メモリコンピューティング技術を用いたエッジAI(人工知能)マイコンを披露した。ReRAM上でAIの推論処理を行うことにより、消費電力を約10mWに抑えるとともに、AI推論エンジンのコード量も約10分の1に圧縮できるという。 IoT機器向け長期サポートサービスが多機能セキュアICに対応

IoT機器向け長期サポートサービスが多機能セキュアICに対応

サイバートラストのIoT機器向け長期サポートサービス「EM+PLS」が、ヌヴォトン テクノロジージャパンの多機能セキュアIC「MN67S3C0」シリーズに対応した。IoT機器の国際安全基準への準拠を支援する。 キヤノンの320万画素SPADセンサーが9年ぶりの快挙、独自画素構造に2つの工夫

キヤノンの320万画素SPADセンサーが9年ぶりの快挙、独自画素構造に2つの工夫

キヤノンが、暗所でも高感度に撮像が可能なSPADセンサーで、フルHD(約207万画素)を超えて「世界最高」(同社)となる320万画素を達成したと発表。従来発表の100万画素SPADセンサーから3倍以上の高画素化を実現するとともに、カラーフィルターを用いたカラー撮影も可能であり、センサーサイズも13.2×9.9mmと小型に抑えた。 ソニーが車載LiDAR向けSPADセンサーを商品化、距離300mの検知精度は15cm

ソニーが車載LiDAR向けSPADセンサーを商品化、距離300mの検知精度は15cm

ソニーセミコンダクタソリューションズが車載LiDAR向けの積層型直接ToF(dToF)方式のSPAD距離センサー「IMX459」を商品化。10μm角の微細なSPAD画素と測距処理回路を1チップ化し、1/2.9型と小型ながら高精度かつ高速な測距を実現した。また、車載LiDAR向けのSPAD画素を用いた積層型距離センサーを商品化したのは「業界初」(同社)だという。 新型「iPad Pro」のLiDARスキャナ、ToFセンサーは安価な直接方式を採用

新型「iPad Pro」のLiDARスキャナ、ToFセンサーは安価な直接方式を採用

アップルがタブレット端末のフラグシップモデル「iPad Pro」の新モデルを発表。注目を集めているのが、モーションセンシングや対象物までの距離計測、AR(拡張現実)との連携などに役立つことをうたう新機能「LiDAR(ライダー)スキャナ」だ。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 現場や事務用途で快適に使える防塵防水対応の10.1型タブレットPCを発売

コーナーリンク