トヨタが挑戦するxRを活用したもっといいクルマづくりとサービス提供:Unity道場 自動車編(3/3 ページ)

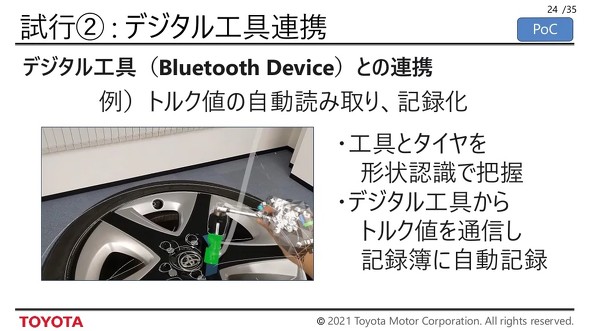

試行(2):デジタル工具連携

次に、デジタル工具連携の取り組みとして、Bluetooth機能を備えたデジタル工具とHoloLens 2を組み合わせるという試行事例を紹介した。

1つは、デジタル工具(トルクレンチ)とタイヤの形状を認識させて、MR空間上に必要なトルク値を表示し、実際に作業者がデジタル工具で締め付けた際のトルク値を通信で取得して、記録簿に自動的に転記するというものだ。ここでの形状認識には、PTCが提供する「Vuforia Studio」の「Model Target」が用いられているという。「形状認識に関してはさまざまな技術が製品化されており、それぞれ得手不得手があるため、さまざまなツールを活用しながら知見をためているところだ」(栢野氏)。

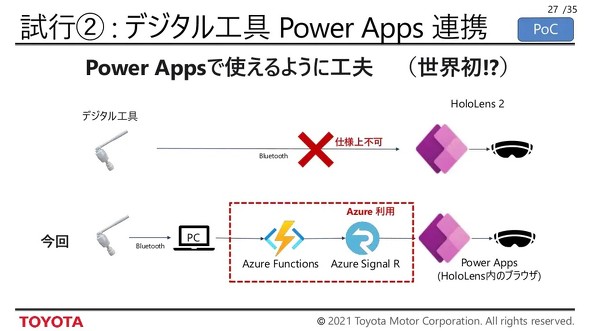

また、ローコードでビジネスアプリケーションの作成が可能なマイクロソフトの「Power Apps」を活用した、デジタル工具とHoloLens 2の連携に関する試行にも取り組んでいる。「BluetoothデバイスとPower Appsは仕様上、直接連携できないが、いったんPCにデジタル工具のデータ(トルク値)を読み取らせ、Azureサーバ経由でPower Appsにデータを取得させて、HoloLens 2上に表示するというものを試した。まだ課題も残るが、Power AppsでBluetoothデバイスを使えるようにするという試みは探してみても他に事例がない。ひょっとすると世界初ではないか」と栢野氏は説明する。

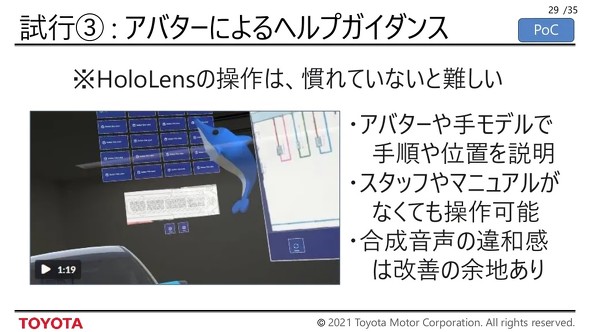

試行(3):アバターによるヘルプガイダンス

最後に、HoloLens 2の操作に慣れていない作業者を支援する、アバターによるヘルプガイダンスの実現に関する試行を紹介した。講演では、HoloLens 2を装着した作業者の前にアバター(あの青いイルカ?)が登場し、操作ガイダンスや次に何をすればよいかを音声合成と動きで指示してくれるデモを映像で示した。こちらも試行中の段階で改善点はあるものの、初心者には分かりにくいHoloLens 2の操作について、マニュアルを手にすることなく、1人でも学べるため、操作習得や作業効率の向上につながることが期待されるという。

xR活用に向けた準備や心構え

栢野氏は「ここまでいろいろと紹介してきたが、xRコンテンツの作成には、xRならではの勘所がある」と述べ、特に、使いやすさ、分かりやすさ、疲れにくさといったUI(ユーザーインタフェース)設計が重要であるとし、経済産業省が支援し、トヨタ自動車も制作に協力している「AR等のコンテンツ制作技術活用ガイドライン 2020」(映像産業振興機構)の内容が大変参考になると紹介した。

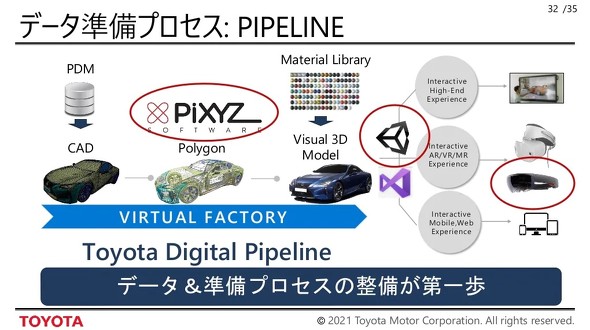

また、xRコンテンツを含むデータ活用を推進するには、同社自身も長年取り組んできた“データ準備プロセス”が重要だとし、「ここでの整備が、企業のデジタルツインの実現にも欠かせない」(栢野氏)との考えを示した。

そして、最後に栢野氏は、xR活用に取り組もうとする聴講者に対して、同氏がいつも念頭においている「デジタル活用のヒントは現場にあり」「若い世代に任せてみる」「気軽にまずはやってみる、ダメならすぐやめる」という3つのメッセージを贈り、講演を締めくくった。

※本記事は主催者の許可を得て聴講した内容を基に制作したものです。

関連記事

トヨタグループのリアルタイム3D技術活用をUnityとトヨタシステムズが推進

トヨタグループのリアルタイム3D技術活用をUnityとトヨタシステムズが推進

ユニティ・テクノロジーズ・ジャパンとトヨタシステムズはパートナーシップ契約を締結し、トヨタグループにおけるモノづくりのデジタル化およびリアルタイム3D技術の活用に向けて、「Unity」製品の調達、導入・運用支援において協業を行うと発表した。 トヨタのVR集合教育の実証実験に成功、新型レクサスLSの技術講習会で

トヨタのVR集合教育の実証実験に成功、新型レクサスLSの技術講習会で

電通国際情報サービスは、トヨタ自動車向けに開発した「遠隔地3D車両情報共有システム」を用いて、日本とアジア3拠点のエンジニアを結ぶVR集合教育の実証実験を実施し、成功した。 トヨタもお試し中のVRシステム「NVIDIA Holodeck」、AIロボのIsaacとの連携も

トヨタもお試し中のVRシステム「NVIDIA Holodeck」、AIロボのIsaacとの連携も

エヌビディアは「GTC Japan 2017」の会場で、同社が開発するVRシステム「NVIDIA Holodeck」の概要について明かした。同システムのアーリーアクセスを利用するトヨタ自動車による例も紹介した。 「Vive」「Unity」「Photon」でVRコラボレーション、トヨタの販売店向けに開発

「Vive」「Unity」「Photon」でVRコラボレーション、トヨタの販売店向けに開発

電通国際情報サービス(ISID)は、「第25回 3D&バーチャル リアリティ展(IVR2017)」において、トヨタ自動車向けに開発中のVRマルチユーザーコラボレーションシステムを披露した。 トヨタがマイクロソフトとMRの提携を拡大、進化遂げた「HoloLens 2」も採用へ

トヨタがマイクロソフトとMRの提携を拡大、進化遂げた「HoloLens 2」も採用へ

日本マイクロソフトが開発者向け年次イベント「de:code 2019」を開催。初日の基調講演では、トヨタ自動車とのMR(複合現実)関連の提携拡大を発表した他、2019年後半発売予定の「HoloLens 2」の開発をけん引するアレックス・キップマン氏が登壇した。 離れていてもアバターやホロポーテーションで共同作業、「Microsoft Mesh」発表

離れていてもアバターやホロポーテーションで共同作業、「Microsoft Mesh」発表

Microsoftは、オンラインで開催した開発者向けカンファレンス「Microsoft Ignite 2021」の基調講演において、MR(Mixed Reality:複合現実)技術を活用したコラボレーション環境を実現するプラットフォーム「Microsoft Mesh」を発表した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?