相手に合わせた資料構成とモジュール化:技術者のための資料作成とプレゼン講座(1)(3/3 ページ)

» 2021年07月07日 10時00分 公開

[栗崎 彰/サイバネットシステム シニア・スペシャリスト,MONOist]

資料作成のウォーミングアップ

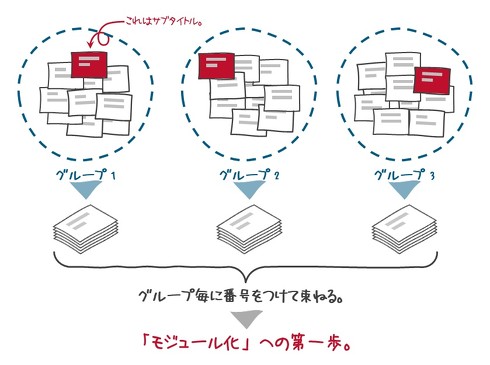

高所からカードを眺めていると、視界の中でカードが動き始めます。まとめるべきカード、分離した方がいいカード、似たカードを何枚か集めてそこに「タイトル」を付けます。タイトルも1枚のカードとして用意します。まさに、“スライド版KJ法”そのものです。そのタイトルがスライドの中のサブタイトルになります(図4)。

1枚のスライドに書き込む内容の「密度」、つまりスライドの「情報粒度」も何となくまとまってきます。このまとまりがモジュール化の基本となります。

ここまでくれば、かなりアタマの中がまとまってきているはずです。カードのカタマリごとに番号を振ります。1つ目のカタマリには1−1、1−2、1−3……、2つ目のカタマリには2−1、2−2、2−3……といった具合です。ちなみに、筆者は番号を書き込む際、「シャープペンシル」の0.7〜0.9mmのBを使っています。後から順番を変更する可能性があるので消せるようにしています(あまりこだわらず、サインペンで番号を書き込んでも構いません)。

以上の作業で、資料の構成の屋台骨が出来上がったと思います。

筆者の場合、この「紙の束」を繰って順番を入れ替えたり、カードを追加/削除したりして、資料のイメージと構成を固めていきます。 (次回に続く)

関連記事

なぜ今デライトデザインなのか? ものづくりの歴史も振り返りながら考える

なぜ今デライトデザインなのか? ものづくりの歴史も振り返りながら考える

「デライトデザイン」について解説する連載。第1回では「なぜ今デライトデザインなのか?」について、ものづくりの変遷を通して考え、これに関する問題提起と、その解決策として“価値づくり”なるものを提案する。この価値を生み出す考え方、手法こそがデライトデザインなのである。 「製品化」に必要な知識とスキルとは

「製品化」に必要な知識とスキルとは

自分のアイデアを具現化し、それを製品として世に送り出すために必要なことは何か。素晴らしいアイデアや技術力だけではなし得ない、「製品化」を実現するための知識やスキル、視点について詳しく解説する。第1回のテーマは「製品化に必要な知識とスキル」だ。まずは筆者が直面した2つのエピソードを紹介しよう。 設計者も理解しておきたい「ヒット商品の5つの要件」

設計者も理解しておきたい「ヒット商品の5つの要件」

ヒット商品を生むにはどうしたらいいか? 設計者も理解しておきたい。この連載では、そのための仕組みについて解説していく。今回は、まず「ヒット商品とは何か」を考えていこう。 設計者の皆さん、DRで「結局何が言いたいの」と言われませんか?

設計者の皆さん、DRで「結局何が言いたいの」と言われませんか?

営業職ではなくても、コミュニケーションとプレゼンテーションのスキルが大事! そのスキルを磨くことは、設計者にとっての“修行”ともいえる。 技術者のプレゼン資料は“図表”が主役

技術者のプレゼン資料は“図表”が主役

技術者のプレゼン資料や技術論文の「コツ」は、ふさわしい図表を挿入し、図表を主役にして説明していくこと。プレゼンのメリハリが悪い原因は「主役不在」と「文字の設計不良」だ。 アートシンキングで広がる「Society 5.0」

アートシンキングで広がる「Society 5.0」

VUCA(ブーカ)の時代をさっそうと進む方法を「アートシンキング」の視点から読み解きます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

メカ設計の記事ランキング

- 加工不備や配線不良、バッテリー不具合、熱問題 品質課題が顕在化した1月のリコール

- 超小型EV「mibot」開発に見る“制約を魅力へ変える”設計アプローチ

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 3Dプリンタ製の型を活用した、回せるネジ型チョコレートの取り扱いを開始

- 品質はどのように作られ、どのように確認されているのか

- パナソニック コネクトがSnowflakeのAI機能を活用し、設計仕様の照合作業を9割短縮

- 製造業“現場あるある”かるた<あ行:結果発表> 秀逸作品ぞろいで審査難航!?

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 奥行き表現やトラッキング機能を強化したVR設計検証支援システム

Special SitePR

あなたにおすすめの記事PR